遺言書より遺留分の権利の方が強い!遺留分でもめない遺言の残し方

- 相続

- 遺言

「父の遺言書を見たら、ほとんどの財産を兄に引き継ぐとあった…私は何ももらえないの?」

そんな不安を抱えている方は、もしかすると遺留分(いりゅうぶん)を侵害されている可能性があります。遺言書には法的な効力がありますが、遺留分に反する内容がある場合には、そのまますべてが認められるとは限りません。

本記事では、「遺留分とは何か?」「どんな遺言書が問題になるのか?」といった基礎から、自分の遺留分が侵害されているか確認する方法、そして侵害されていた場合の対処法や注意点まで、わかりやすく解説します。

遺言書に納得がいかない方、自分の権利を守りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1. 遺留分とは?遺言書とどちらが優先されるのか、知っておきたい基礎知識

遺言書と遺留分では、「遺留分」が優先されます。

遺留分とは、法定相続人に認められた最低限の取り分です。遺留分が認められる対象は、亡くなった方の配偶者と子ども(実子・養子)、直系尊属(親や祖父母など)、兄弟姉妹にはありません。また、遺言書がある場合でも、その内容にかかわらず一定の範囲で必ず相続財産を受け取ることができる権利として、法律で保障されています。遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」という手続きを通じて、一定の範囲の相続財産を取り戻すことが可能です。

つまり、遺言書の内容が絶対というわけではなく、相続人には「遺留分」という最低限の保障があるということです。

2. 遺留分を侵害する遺言書は有効?知っておきたい効力と注意点

遺留分を侵害する遺言書とはどのようなものをいうのでしょうか。また、遺言書の効力についてもご説明します。

2-1. 遺留分を侵害する遺言書の具体例

遺留分を侵害する遺言書とは、相続人の最低限の取り分を無視して、特定の相続人や第三者に遺産を集中させるような内容の遺言書です。実際に起こりうる代表的なケースをご紹介します。

<特定の相続人に全財産を集中させる遺言>

例:「全財産を長男に相続させる」と明記された遺言書

この場合、長男以外の子ども(次男や長女)や配偶者といった他の法定相続人がいるのであれば、遺留分の侵害が発生します。

<一部の相続人だけに大部分の財産を与える遺言>

例:「財産の全て(土地・建物、預貯金)は娘2人に与える。遠くにいる息子には一切相続させない」。

特定の相続人への偏りが著しい場合、結果として他の相続人の遺留分を侵害していることがあります。

<不動産など特定資産の集中による侵害>

例:「不動産(土地と建物)を長女にすべて相続させる」など、不動産が遺産の大半を占めるケース。

現物での相続が偏っていると、換金性のある財産が残らず、他の相続人が遺留分を実質的に受け取れない状態になることがあります。

<第三者への全財産遺贈>

例:「生前お世話になった知人に全財産を遺贈する」など、相続人以外に遺産を遺贈するケース。

法定相続人に全く財産が行き渡らず、遺留分侵害が生じます。

2-2. 原則として遺留分を侵害する遺言書も有効

「遺留分を無視した遺言書は無効では?」と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、遺留分を侵害している遺言書であっても、原則として法律上は有効とされています。

遺言書は、亡くなった方の意思を最大限尊重するためのものです。そのため、たとえ内容が法定相続人の遺留分を侵害していたとしても、自動的にその遺言書が無効になることはありません。

ただし、遺留分を侵害された相続人が自ら「遺留分を侵害されている」として遺留分侵害額請求の手続きを行わない限り、遺留分は法律上保護されず、結果として遺言書の内容通りに相続が進むことになります。

(※遺言書の内容に不備がある場合や他の相続人との協議がある場合など、必ずしも遺言書の内容通りに実行されるとは限りません。)

遺留分侵害額請求については、第4章で詳しくご説明します。

3. 「遺留分を侵害されたかも」と思った時に確認すべきポイント

遺留分を侵害されているかもしれない、と思った時に確認すべきポイントをご紹介します。

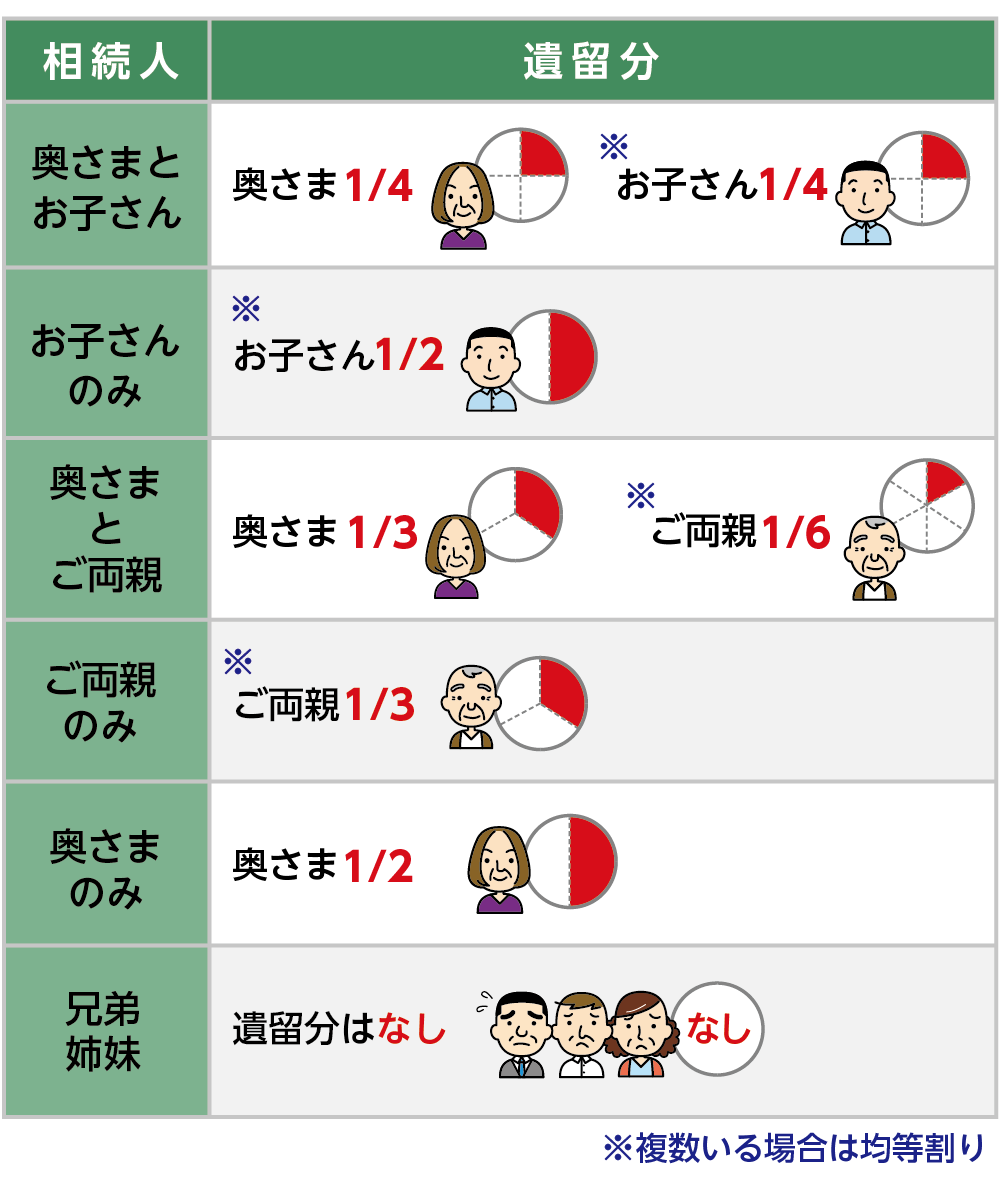

3-1. 自分が遺留分権利者かどうかを確認する

遺留分権利者とは、相続人のうち、法律で最低限の相続分(遺留分)を受け取る権利が認められている人のことを指します。

<遺留分の対象となる人>

・配偶者

・子ども(すでに亡くなっている場合は代襲相続人である孫など)

・直系尊属(親や祖父母など)

※直系尊属は、子どもがいない場合にのみ相続人となり、遺留分が認められます。

一方で、亡くなった方の兄弟姉妹や甥・姪には遺留分の権利はありません。そのため、これらの人が遺言によって相続から外されたとしても、遺留分を主張することはできません。

3-2. 遺留分の計算方法

遺留分がどのくらいになるかは、計算によって求めることが可能です。

まずは、遺留分の基準となる「遺留分算定の基礎財産額」を算出します。

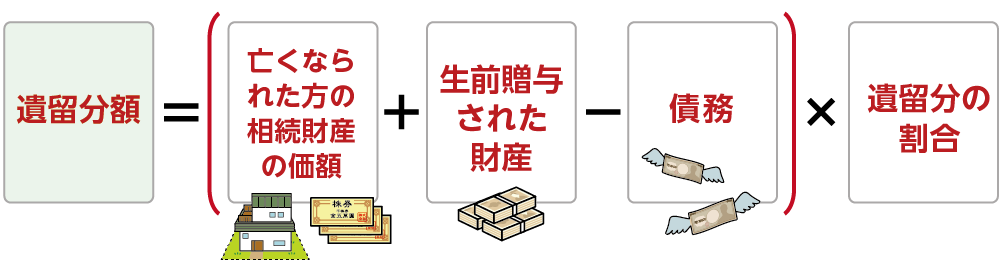

この財産額は、「亡くなられた方の相続財産の価額+「生前に贈与された財産」−「債務(借金など)」という計算式で求められます。相続人に対する贈与は、相続開始前の10年、相続人以外に対する贈与は相続開始前1年以内に行われたもののみが対象となります。

そして、算出した財産額に対して、各相続人の遺留分割合をかけることで、実際に請求できる遺留分の金額を導き出します。

【遺留分の計算例:長男が生前贈与を受けているケースにおける長女の遺留分額】

相続人:配偶者、長男、長女

生前贈与:長男に5,000万円

相続財産:1,000万円

債務:なし

① 遺留分算定のための基礎財産額の計算

・相続財産:1,000万円

・生前贈与:5,000万円

・債務:なし(控除なし)

基礎財産額 = 1,000万円 + 5,000万円 = 6,000万円

② 長女の遺留分額の計算

・長女の法定相続分:1/4(配偶者1/2、長男1/4、長女1/4)

・遺留分の割合:1/2

長女の遺留分割合 = 1/4 × 1/2 = 1/8

長女の遺留分額 = 6,000万円 × 1/8 = 750万円

4. 自分の遺留分が侵害されていた場合の対処法

ご自身の遺留分が侵害されていた場合、遺留分侵害額請求の手続きをすることで遺留分を取り戻すことが可能です。

4-1. 遺留分侵害額の請求手続き

遺留分侵害額請求を行うには、まず自分の遺留分が侵害されているかどうかを把握する必要があります。そのためには、亡くなった方(被相続人)の遺産の全体像を把握することが第一歩です。

遺留分侵害額とは?

遺留分侵害額とは、本来もらえるはずだった遺留分相当額と、実際に取得した額との差額のことをいいます。

たとえ遺言書があっても、法定相続人には最低限の取り分である「遺留分」が法律で保障されており、これを下回る場合は**金銭での請求(遺留分侵害額請求)**が可能です。

財産調査を行う

自分の遺留分が侵害されているかを確認するには、被相続人の財産内容を調べる必要があります。

確認すべき主な資料は以下のとおりです。

・遺言書の内容

・預貯金の通帳や取引履歴

・不動産の登記簿

・有価証券や保険契約の情報

・借金(債務)の有無

遺留分の計算方法(基本式)

遺留分侵害額を求めるには、以下の手順で計算します:

1.遺留分の対象となる財産の総額(遺留分算定基礎財産)= 被相続人の遺産総額 + 生前贈与の一部 − 債務

2.個人の遺留分の割合 直系尊属のみ:法定相続分 × 1/3

その他(配偶者・子などが相続人):法定相続分 × 1/2

3.遺留分侵害額= 自分の遺留分額 − 実際に取得した相続財産(または贈与)

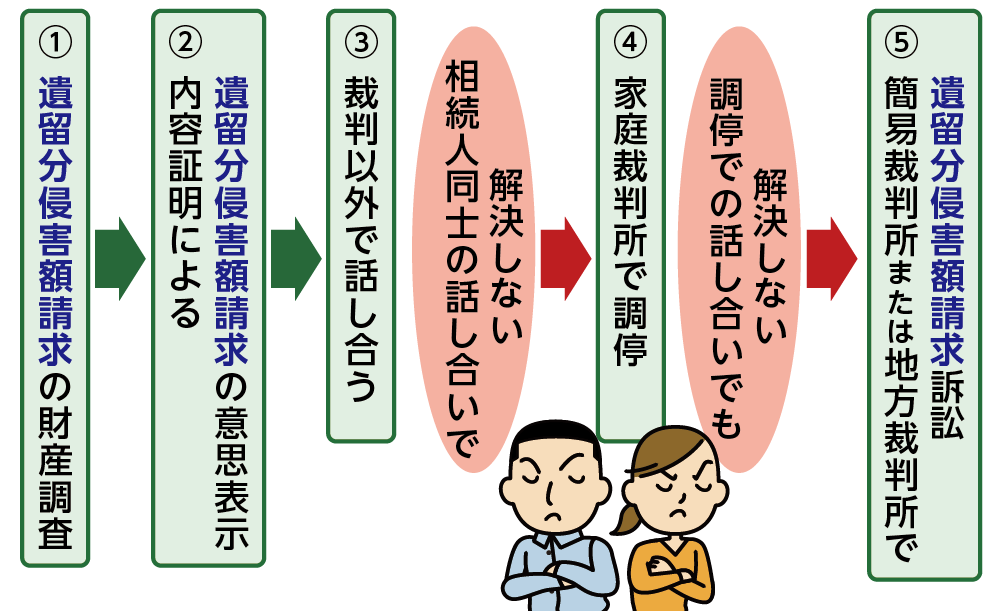

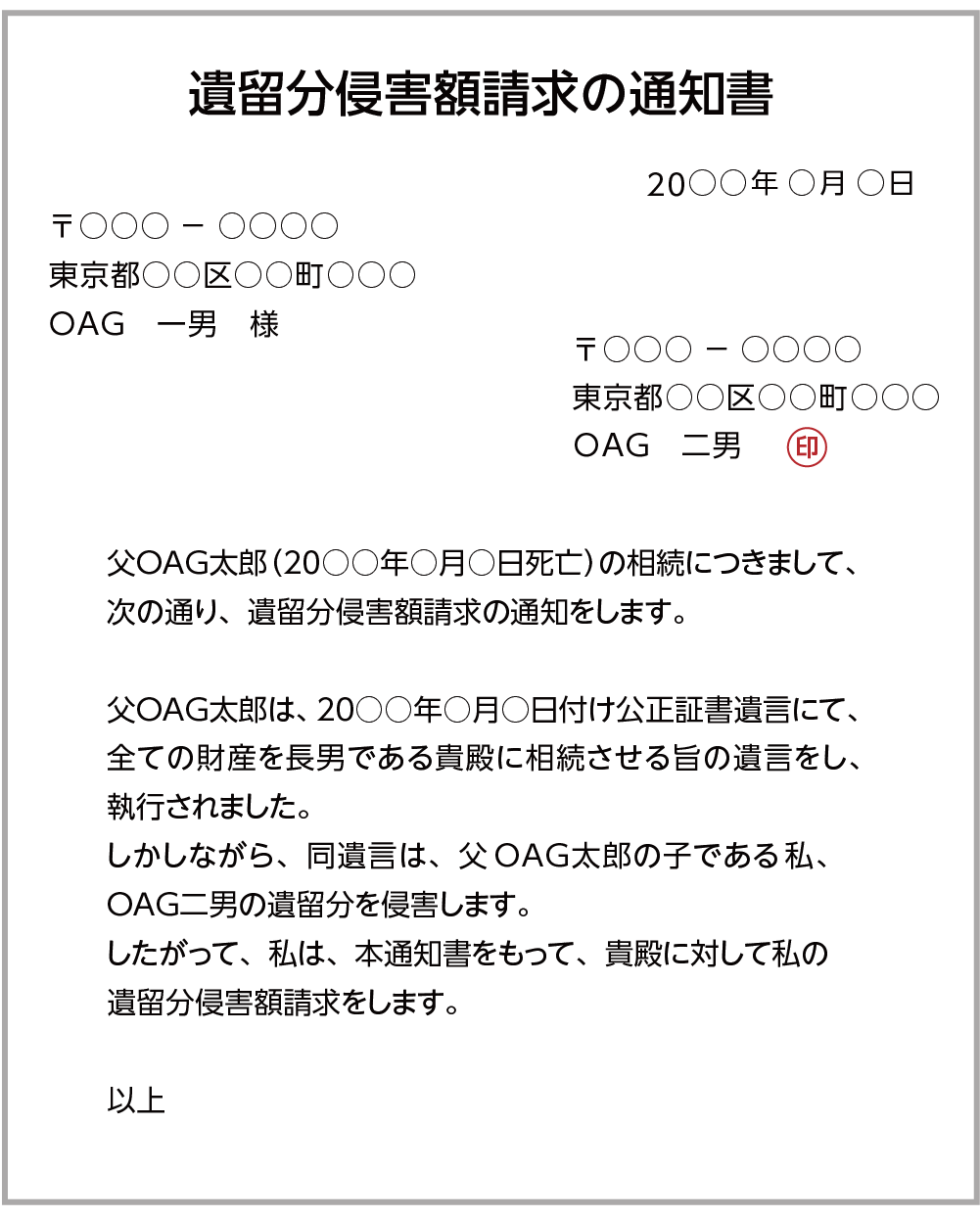

相手方への請求と手続きの流れ

遺留分を侵害している相手方に対して、遺留分侵害額の請求を伝えます。口頭やメールで伝えることも可能ですが、証拠を残すためには「内容証明郵便」で通知書を送る形での請求が一般的です。

話し合いで解決できない場合(図の③)には、【④家庭裁判所に「遺留分侵害額調停」を申し立てる】ことになります。

さらに、調停が成立しない場合(図の④の後)には、金額に応じて【⑤簡易裁判所または地方裁判所で「遺留分侵害額請求訴訟」に進む】流れになります。

4-2. 遺留分侵害額請求の手続きにおける必要書類と費用

遺留分侵害額請求を行うには、あらかじめ必要な書類を準備し、所定の費用を把握しておくことが大切です。以下に詳しくご説明します。

表1:必要書類一覧

|

書類名 |

内容・備考 |

|

申立書 |

家庭裁判所のHPからダウンロード可能 |

|

被相続人の戸籍謄本 |

出生から死亡までの連続した戸籍が必要 |

|

相続人全員の戸籍謄本 |

相続人の関係性を証明するために必要 |

|

遺言書の写し |

遺言書がある場合のみ提出 |

|

不動産登記事項証明書 |

所有不動産の状況を証明 |

|

固定資産評価証明書 |

不動産の価値を確認するために必要 |

|

預貯金通帳の写し・残高証明書 |

金融資産の確認用 |

|

有価証券の写し |

株式などの証券を所有していた場合 |

|

債務に関する資料 |

借入契約書などの負債証明 |

|

財産目録 |

被相続人の財産全体をまとめた一覧表 |

表2:費用の目安

|

項目 |

金額 |

備考 |

|

内容証明郵便代 |

480円 |

郵便基本料金+一般書留+内容証明代・2枚目以降は1枚290円追加 |

|

速達加算料金 |

300円 |

内容証明を速達で送る場合 基本料金に追加(250gまで) |

|

収入印紙代 |

1,200円 |

申立書に貼付 |

|

郵便切手代 |

裁判所により異なる |

事前に確認が必要 |

|

弁護士費用 |

数万円〜数十万円程度 |

任意依頼内容により変動 |

5.遺留分侵害額請求ついて知っておくべき4つのこと

遺留分侵害額請求について、知っておくべき4つのことをご紹介します。

5-1. 遺留分はすべて金銭で請求する

遺留分の請求は基本的に金銭で行われます。

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害している相続人に対して、侵害された分の金銭の支払いを求めることが原則です。つまり、遺産そのもの(不動産や株式など)を直接取り戻すのではなく、その価値に相当する金銭を請求します。

ただし、具体的な交渉や裁判の過程で相続財産の一部を返還(譲渡所得税が発生)してもらう形になることもありますが、法律上は金銭請求が基本となっています。もし、金銭で支払うことが難しいという場合には、双方の合意により分割払いにすることも可能です。

5-2. 遺留分侵害額請求には時効がある

遺留分を侵害されたと思っても、請求できる期間には限りがあります。この期間を過ぎてしまうと、正当な権利があっても取り戻せなくなるおそれがあるため、注意が必要です。

■消滅時効(1年)

相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内に請求しないと権利が消滅します。

■除斥期間(10年)

相続開始から10年経つと、遺留分が侵害されていることに気づいていなくても請求できなくなります。

5-3. 持ち戻し免除があっても遺留分は請求できる

遺留分を請求する権利は、遺言の内容よりも優先されます。

たとえ遺言で「特別受益(相続人が被相続人から受けた特定の生前贈与や遺贈などの利益)を相続財産に含めない(持ち戻しの免除)」とされていても、遺留分は守られます。

つまり、生前贈与などによって他の相続人の遺留分が侵害されている場合には、遺留分の請求が可能です。

5-4. 生命保険金は遺留分の対象にならない

生命保険金は基本的に遺留分の対象外です。

遺留分の計算においては、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産や生前贈与が対象になりますが、生命保険金は受取人固有の権利として扱われるため、原則として遺留分には含まれません。

ただし、特定の条件によっては遺留分算定の基礎財産に含められる場合もあるため(例えば、被相続人が保険料を負担していた場合など)、ケースごとに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

6.まとめ

特定の相続人や第三者に遺産を多く引き継がせるという内容の遺言書がある場合、他の相続人の遺留分が侵害される可能性がありますが、遺留分は、法定相続人に認められた最低限の取り分であり、遺言書より優先されます。よって、遺留分を侵害された場合でも、ある一定の相続財産を取り戻すことは可能です。

ただし、遺留分を侵害する遺言書であっても、原則として法的に有効であるため、侵害を受けた相続人が自ら行動を起こさない限り、権利が守られないことになります。

もし「自分の遺留分が侵害されているかもしれない」と感じたら、まずは自分が遺留分権利者に該当するかを確認し、相続財産の内容や金額を正確に把握することから始めてください。また、遺留分の計算方法や請求手続きの流れ、必要書類・費用についても、事前にしっかりと理解しておくことがスムーズな対応につながります。

また、遺留分侵害額請求には時効があることも注意点です。大切な権利を守るためにも、早めに専門家に相談することをおすすめします。遺産相続のトラブルを未然に防ぎ、納得のいく形で相続を終えるためにも、適切な知識と対応を備えておきましょう。

ご不明な点、ご相談されたいことがございましたら、お気軽にOAG税理士法人へお問い合わせください。

- 監修者情報

- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。