遺留分侵害額請求権で自分の相続分を取り戻す!適用できる2つのケース

- 遺言

「父が亡くなった。父と同居していた兄は、父から贈与も受けていたはずなのに、遺言書においても兄に有利なことばかり書かれていた。妹の私は、ほとんど相続できるものがないなんて、到底納得できない。私はもう相続することを諦めなければならないのだろうか・・・」

ご自身が相続できたはずの財産が、生前贈与や遺言書によって相続できなくなってしまったら、黙って納得することなどできないですよね。

あまりに理不尽すぎる不公平な内容で、相続できる最低限の割合である遺留分が侵害された場合は、遺留分の権利を主張することで、ご自身の相続分を取り戻すことができます。遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産の割合であり、法律で守られています。

遺留分を主張する権利を「遺留分侵害額請求権」と言います。

本記事では、遺留分侵害額請求権の考え方、具体的な請求できるケース、請求の方法などを分かりやすく説明していきます。

目次

1.遺留分侵害額請求権とは「遺留分を取り戻せる権利」

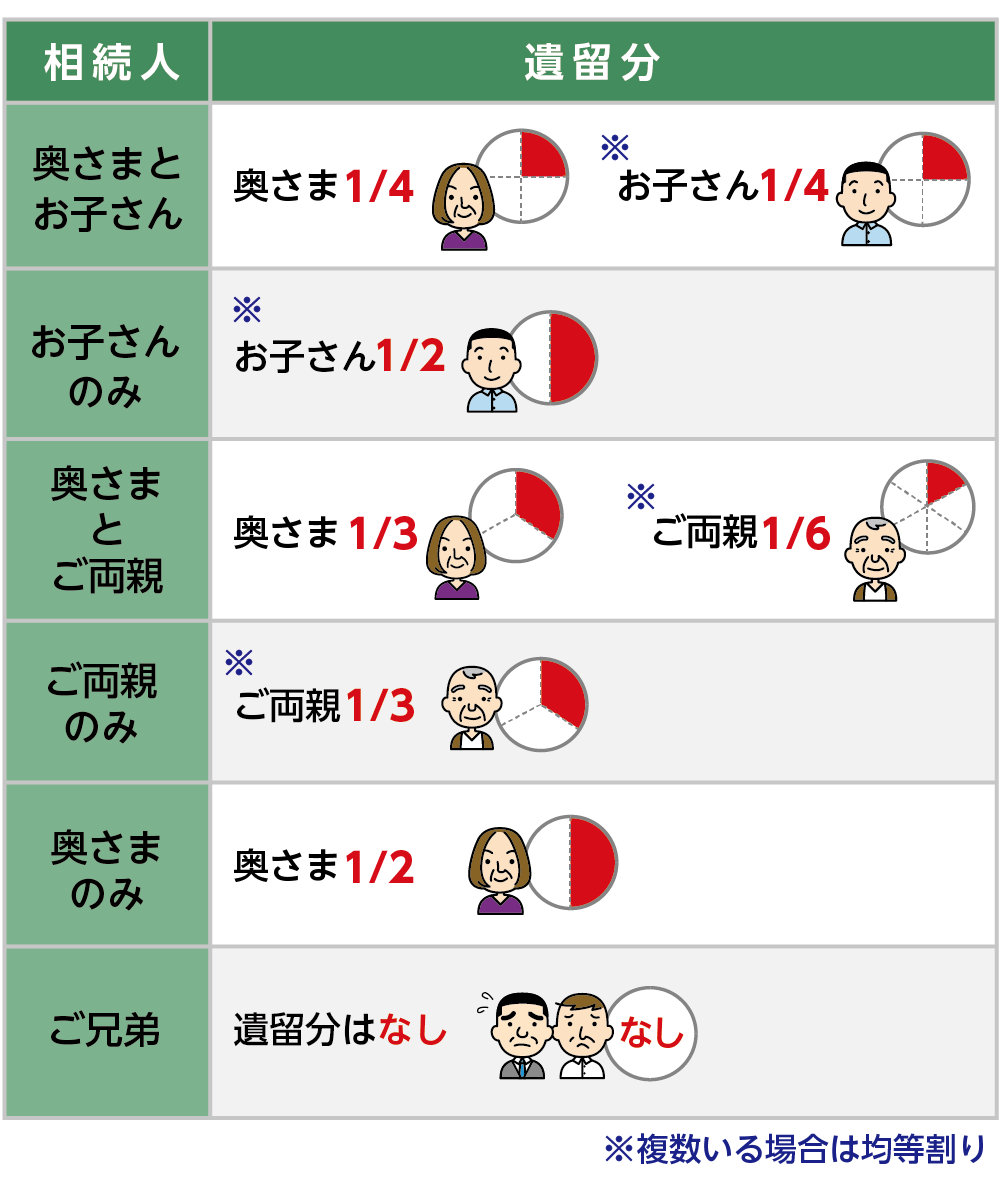

相続人が最低限相続できる財産の割合である遺留分を取り戻すことができる権利を、遺留分侵害額請求権と言い遺言書よりも優先される権利です。この権利が保障されている方は決められており、亡くなられた方の配偶者、お子さま(すでに亡くなられた場合はお孫さん)、ご両親(すでに亡くなられた場合は祖父母)です。遺留分の割合も定められています。

遺留分を下回った分け方に納得できない場合、多くの財産を相続で引き継いだ、もしくは生前贈与された相手に対し、侵害された相続人の方が遺留分侵害額請求をすることによって、遺留分に見合う金銭を取り戻すことができます。

図1:相続人と遺留分の割合

図2:権利を侵害された場合は「遺留分侵害額請求権」が主張できる

2.遺留分侵害額請求権を行うことができる2つのケース

遺留分侵害額請求をおこなうことができる具体例をご紹介します。ご自身のケースと重ね合わせてご確認ください。

2-1.偏った内容の遺言書が実行された

「全財産をすべて長男に相続させる」「現預金はすべて第三者へ遺贈する」「財産のすべてを慈善団体に寄付する」といった内容の遺言書が残されていて、相続できる財産が全くない場合、もしくは著しく少なかった場合が該当します。

ご自身の遺留分を計算して、それを下回る額しか相続できない場合は、多くの財産を引き継いだ相手方に遺留分侵害額請求権を主張することができます。

2-2.生前贈与によって相続財産が大幅に減少した

「生前、兄の子供だけに多額の金銭を贈与していた」「内縁関係の女性がいて、財産を贈与していた」といった理由で財産が減少していた場合、相続できる財産は少なくなってしまいます。

遺留分は、すでに生前贈与された財産について、もとに戻したと仮定して「生前贈与分を含めた相続財産をベース」として計算することができます。実際に金銭などを戻す必要はなく、元々あった財産と仮定して計算します。

3.遺留分侵害額請求権には時効がある

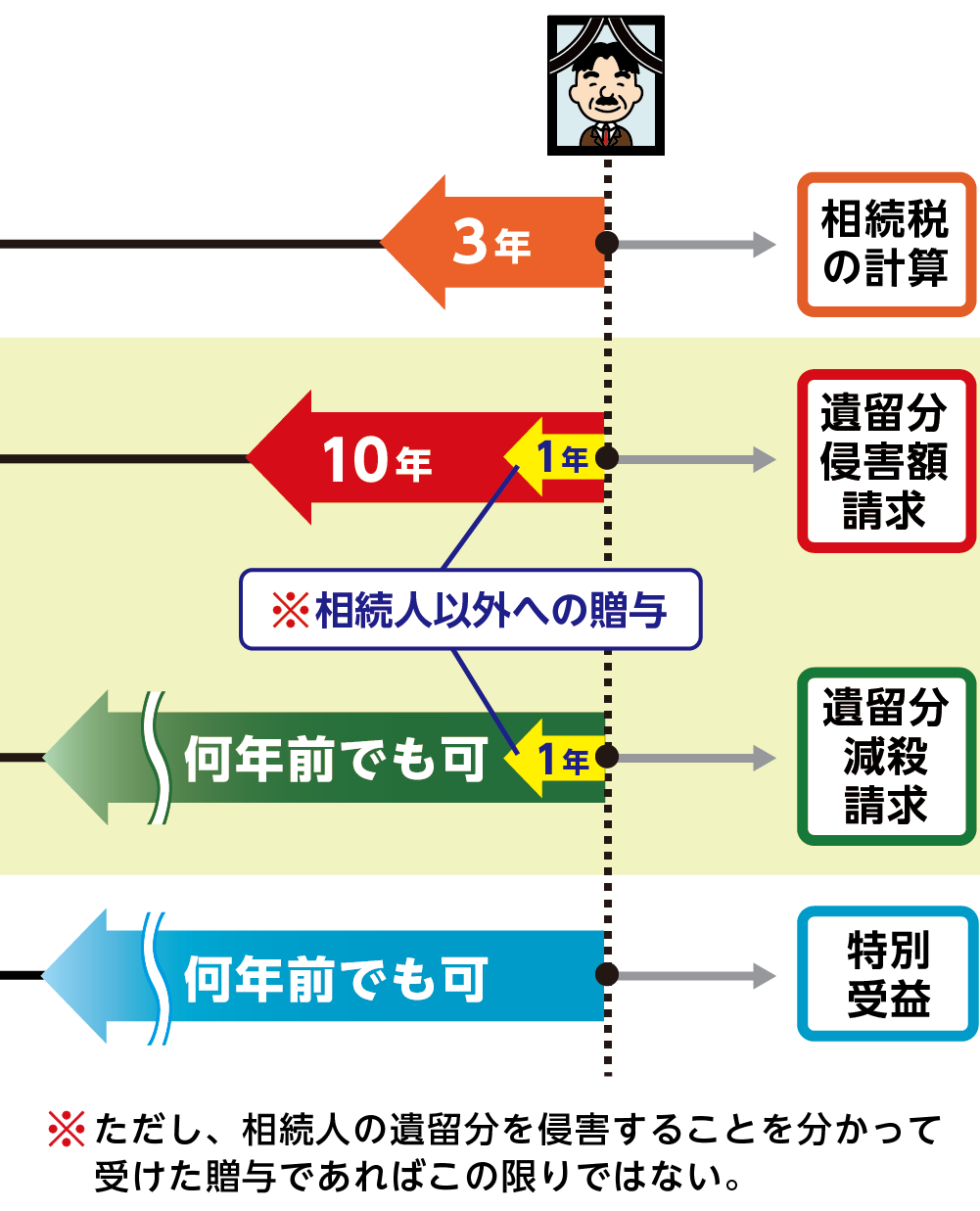

遺留分侵害額請求権には時効があります。時効を過ぎると権利を行使することができなくなってしまいます。遺留分が侵害されてた状況により時効までの期限が異なります。

<遺留分侵害額請求権の時効>

・偏った内容の遺言書による:亡くなられてから1年

・亡くなられた事実も伝えられず、遺言書の存在を知らされていなかった:相続発生から10年で時効

・生前贈与により相続財産が減った:遺留分を侵害されていることを知った日から1年

生前からその事実を知っていた場合は亡くなられてから1年

4.遺留分減殺請求権からの改正点

遺留分侵害額請求権が「遺留分を取り戻せる権利」であることは、以前の遺留分減殺請求権と同じです。

民法改正で何か変更されているのか、2つのポイントに絞ってご説明いたします。

4-1.遺留分はすべて金銭で受け取る

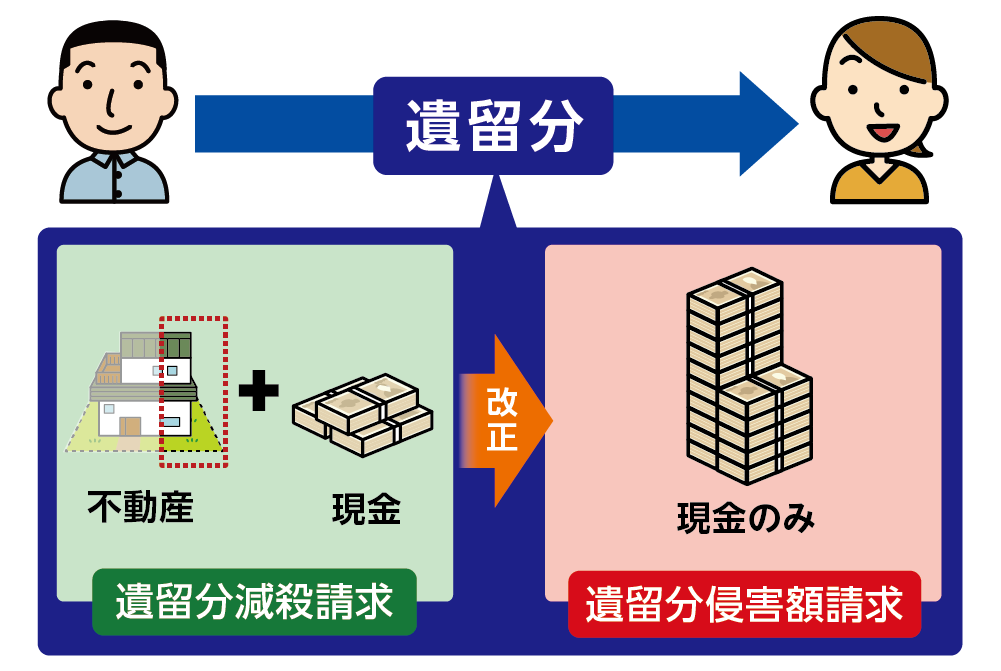

以前の遺留分減殺請求の基本的な考え方は、例えば相続財産が不動産と現金だった場合、1/4の遺留分を請求すれば、「不動産の権利も1/4、現金も1/4支払うこと」であり、相続財産そのものに対する権利を請求する意味合いが強いものでした。

遺留分を請求する方が「この財産がほしい」と指定することはできず、不動産が共有名義となって権利関係が複雑になるデメリットがありました。

改正後の遺留分侵害額請求では、遺留分はすべて金銭で支払うことになりました。

そのため、不動産などが共有名義になるリスクを回避しますが、遺留分を請求された方は相当の金銭を用意しなければなりません。

支払いの猶予を求めることができる制度もできましたが、支払いに応じるには、相続した財産を現金化しなければならないリスクを背負う可能性があります。

図3:遺留分侵害額請求では金銭で遺留分をもらう

4-2.10年前の生前贈与までが請求の対象

多額の生前贈与をしたことによって本来の相続財産が減少してしまった場合、生前贈与された金額を相続財産に戻し入れて、遺留分の計算をすることができます。

この考え方は以前と変わりませんが、改正前は、何年前の生前贈与でも戻し入れることができましたが、改正後は亡くなられる10年以内の生前贈与に限られることになりました。相続人以外の方への生前贈与も亡くなられる1年以内のものに限り対象となります。また、遺留分を侵害することを分かって受けていた生前贈与については、この期間制限はなくなります。

さらに「マイホーム購入の頭金を出してもらったから、その分、相続する財産を減らす」などの特別受益に該当する贈与については、何年前の生前贈与でも構いません。特別受益とは、相続人の間で不平等感を調整するための考え方です。

<遺留分侵害額請求の対象>

・亡くなられる10年以内の生前贈与

・亡くなられる1年以内の相続人以外の人への生前贈与

・特別受益は年数は無関係

図5:何年前の生前贈与を戻し入れて考えるか

5.請求方法は遺留分減殺請求と同じ

遺留分は相続人の方の相続できる最低限の権利を保障するものであり、適切な手順を踏んで請求すれば、必ず貰えます。

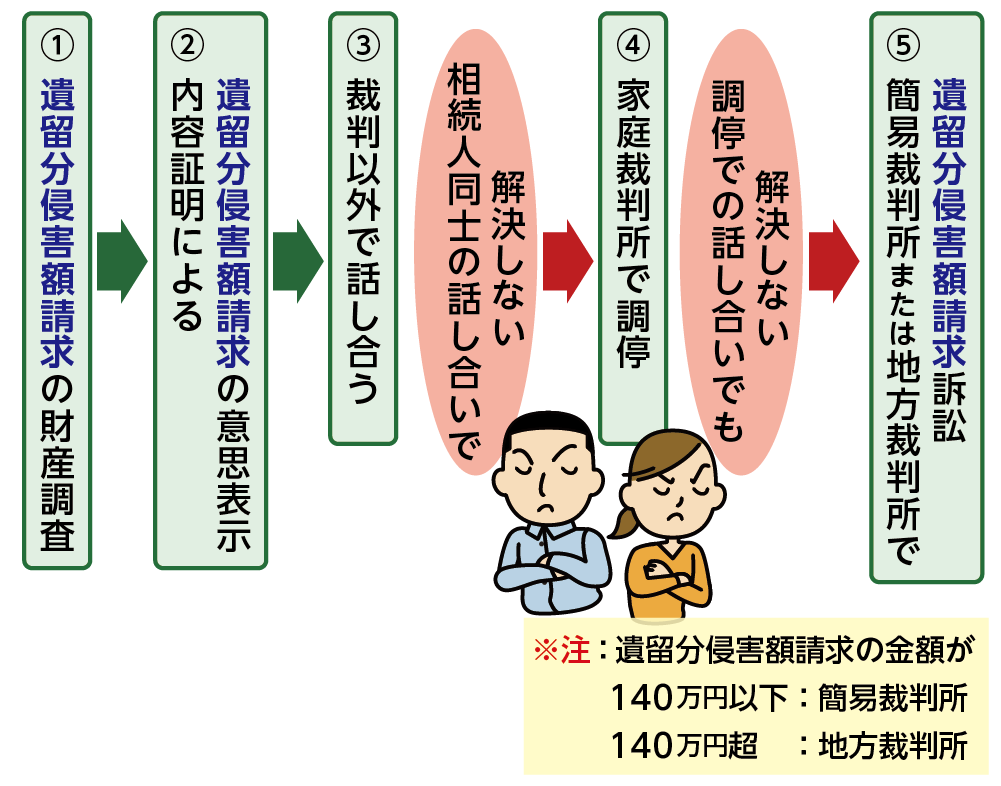

まずは、遺留分侵害額請求する意思を書面にし、内容証明郵便で相手方に送ってください。これで遺留分の時効を止めることができます。

あとは相手方が請求に応じて遺留分を支払う、もし話し合っても支払いに応じないようであれば、裁判所の手続きを踏んで「調停」、それでも解決しなければ「訴訟」へと進むことになります。

遺留分に関しては「そもそもの財産総額が分からないので遺留分がいくらかも分からない」、「亡くなられた方が生前贈与をしていた事実は知っているが、証拠はなく、正確な金額も分からない」、「遺留分を請求しても相手が素直に応じてくれない」など、様々なトラブルが発生する可能性があります。

トラブルに発展してしまった場合の相談先としては弁護士がおススメです。

図6:遺留分侵害額請求の流れ

6.まとめ

遺留分侵害額請求権は、遺留分が保障されている相続人の方に当然に認められている権利です。

正当な請求であれば、遺留分は必ず取り戻せますが、話し合いがこじれると、調停や訴訟といった裁判手続きが必要になってしまいます。

揉めてしまえば、弁護士に相談する必要が生じますが、そうならないように、十分な話し合いをして解決策が検討しましょう。

相続が発生した時期によって、改正前の規定が適用されるのか、改定後の規定が適用されるのかが異なります。 遺留分侵害額請求権が適用される場合は、財産そのものを貰うのではなく、すべて金銭で支払われることになります。不動産がほしいなどの指定をすることはできません。

また、生前贈与については、改正前は何年前の贈与であっても、遺留分の計算に含めることができましたが、改正後は10年前までと限定されました。 遺留分が支払われると相続税の課税対象となるケースもありますので税務に絡むことは税理士にご相談いただくとよいでしょう。