相続手続きで印鑑証明が必要なケースと渡したくないときの対処法

- 相続手続き

「印鑑証明はなぜ必要なの?」

「印鑑証明を渡したくない…」

お葬式が終わって少し落ち着くと、亡くなられたお父さまの財産を誰がどのように引き継ぐのかを考えなければなりません。遺言書があるのか探したり、相続財産の調査を始められたことと思います。

相続手続きについて調べていると「印鑑証明」という言葉を目にすることも多いですよね。印鑑証明は金融機関の手続きや、不動産の購入など契約の際に提出が求められますが、今回初めて取得する必要に迫られる方もいらっしゃるかもしれません。

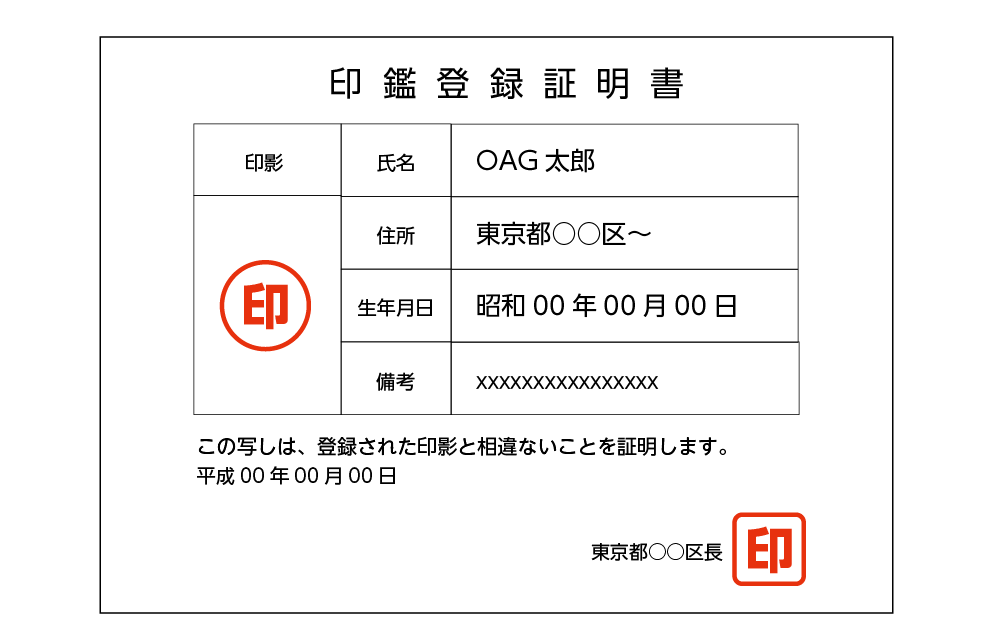

印鑑証明とは個人が社会生活上で重要な手続きをする際に、使用した印鑑が「実印」であることを証明する書類です。本記事では、相続手続きにおける印鑑証明の必要性と注意点についてご説明します。

目次

1.印鑑証明は自治体に登録した印鑑が実印であると証明するもの

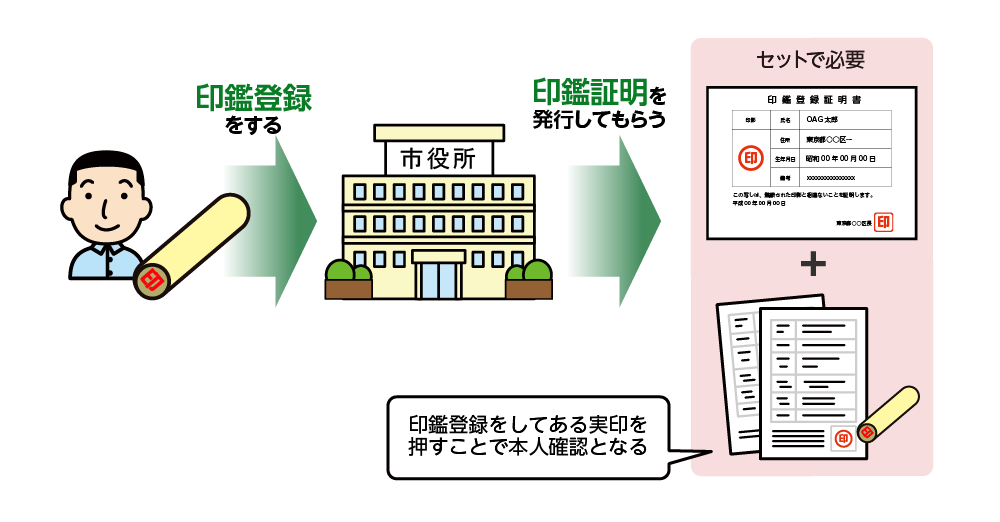

印鑑証明は、市区町村役場に登録した印鑑が実印であることを証明するものです。不動産の売買や財産上の取引など重要な契約あるいは法的手続きで実印を押印した場合に印鑑証明を添付します。遺産相続の手続きの際も印鑑証明が必要になる場合があります。

図1:印鑑証明(見本)

1-1. 印鑑証明はなぜ必要か

印鑑証明は、契約時に「本人が押印した実印」であることを証明するために添付します。印鑑証明により契約者が本人であること、契約する意思があること、押印された印影が本物であることを確認します。そのため、実印と印鑑証明をセットで使用することがほとんどです。

図2:印鑑証明の制度

1-2. 印鑑証明は市町村役場またはコンビニで取得

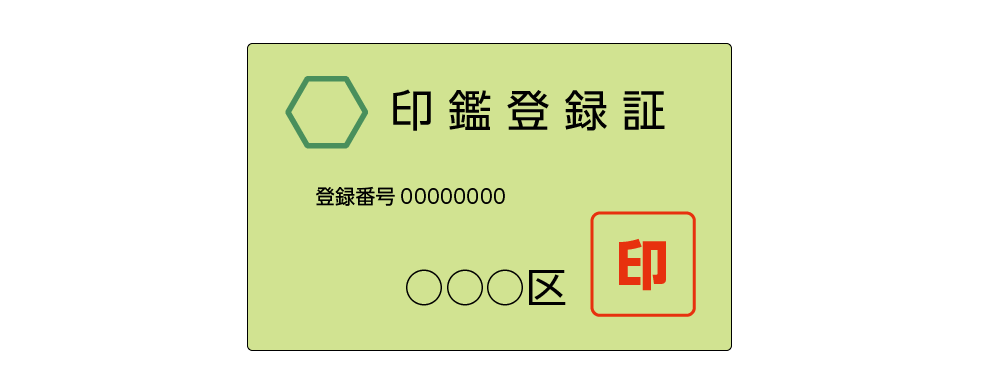

まず印鑑登録をしていることが前提です(印鑑登録をしていない場合は3-1参照)。印鑑証明は、住民票のある市区町村役場あるいはコンビニエンスストアで取得できます。市町村役場の窓口による取得の手続きは、印鑑登録証(カード)またはマイナンバーカードが必要です。費用は1通300円です。

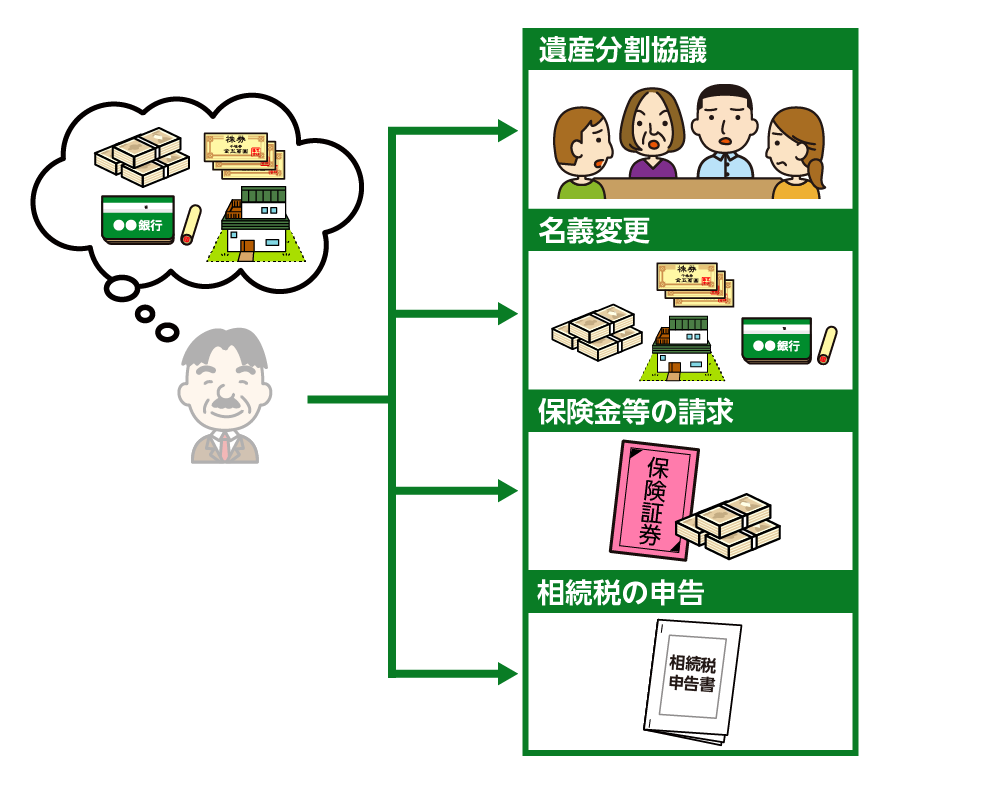

2.相続手続きで印鑑証明が必要な4つのケース

相続手続きにおいて実印を押印した書類に、印鑑証明書を添付します。印鑑証明が必要なケースは下記の通りです。

・遺産分割協議書の作成

・預貯金の払戻し・有価証券の名義変更

・相続登記(不動産の名義変更)

・生命保険金等の請求

・相続税の申告

図4:相続手続きで印鑑証明が必要なケース

2-1. 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは、相続人全員で誰がどの遺産を引き継ぐのかを話し合う手続きです。遺産分割協議で合意した内容は遺産分割協議書を作成してまとめます。遺産分割協議書には、相続人全員がそれぞれ署名して押印することが必要です。相続手続きでは、遺産分割協議が成立したことを確認するため、相続人全員の印鑑証明により、遺産分割協議書上の相続人全員の署名押印を照合されます。

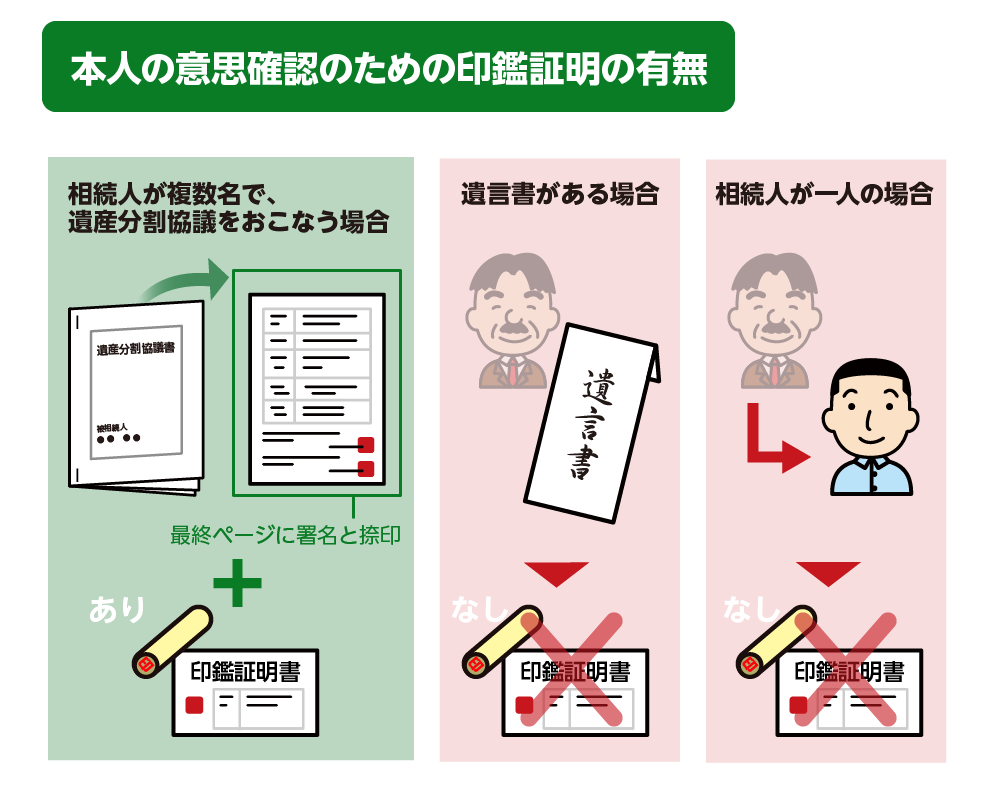

ただし、次の3つのケースでは印鑑証明が不要です。

①遺言書がある場合

遺産分割協議ではなく、遺言書に基づいて亡くなられた方の意思に沿って遺産を分割するので遺産分割協議書の作成と印鑑証明は不要です。

②相続人が1人の場合

戸籍謄本で相続人が一人だと証明できる場合には全財産を引き継ぐため、遺産分割協議書の作成と印鑑証明は不要です。

③遺産分割協議によらない相続手続きの場合

家庭裁判所の調停・審判で遺産分割が決定した場合は、印鑑証明は不要です。

※遺産分割協議については、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

図5:遺産分割協議書の内容に同意した押印の証明として利用

2-2.預貯金の払戻し・有価証券の名義変更

預貯金の払戻しや有価証券の名義変更は、複数の相続人がいて遺産分割協議書を作成した場合は相続人全員の印鑑証明を提出します。遺言書がある、あるいは相続人が1人の場合は相続財産を引き継ぐ方の印鑑証明を提出します。

2-3.不動産の相続登記

相続登記において印鑑証明は、遺産分割協議を行ったときに遺産分割協議書に添付して提出します。一方、法定相続による相続登記の場合には印鑑証明は必要ありません。

2-4.生命保険金等の請求

生命保険金や、自賠責保険等を請求する時には請求書に実印を押印の上、印鑑証明が必要となります。生命保険金の場合は、受取人の印鑑証明を提出します。生命保険金は受取人の固有財産となるため、遺産分割協議の成立を待たずに請求することができます。

2-5.相続税申告

遺産分割協議を行った場合は、相続税の申告書に遺産分割協議書と印鑑証明の添付が必要です。遺言書がある、あるいは相続人が1人の場合は印鑑証明は不要となります。提出した印鑑証明は原本還付されません。

3.印鑑証明がないとき

印鑑証明がない方は新たに登録をします。印鑑登録は市区町村役場に住民登録のある15歳以上の方が行うことができます。ただし意思能力を有していない方は印鑑登録をすることができません。また、海外居住者は印鑑証明を持っていません。

本章では印鑑証明がないケースの対応方法についてご説明いたします。

3-1.印鑑登録の手続き方法

印鑑登録の申請は、原則としてご本人が直接行います。登録する印鑑と本人確認書類を市町村役場の窓口に持参して申請します。登録できる印鑑・できない印鑑について、申請する市区町村のホームページなどで確認しましょう。印鑑登録をする方法は持参する本人確認書類によって異なります。

表2:印鑑登録の方法

| 持参する本人確認書類 | 登録完了までの日数 | 注 意 事 項 |

|---|---|---|

| 運転免許証など顔写真付きのもの | 即日登録 | |

| 健康保険証など顔写真が付いていないもの | 数日かかる | 2度役所に行く必要がある ※1度目に登録申請をし、後日自宅に郵送される回答書を持って再度役所に行き登録が完了 |

| 本人確認書類はなし ※同じ市町村にお住まいで既に印鑑登録を済ましている方に、印鑑登録申請書の保証人欄に署名・捺印してもらう |

即日登録 | 保証人になって頂く方に署名・捺印をしてもらうため、予め印鑑登録申請書を手に入れる 印鑑登録済みの印鑑で捺印してもらう 役所によっては認印でもよかったり、保証人の方の印鑑証明を求められることもあるので要確認 |

登録費用は役所によって異なりますが、100円~500円程度です。印鑑登録が受理されるとカード型の「印鑑登録証」が交付されます。印鑑証明を申請するときにはこのカードの提示が必要となります。

3-2.未成年の相続人は特別代理人の印鑑証明を準備

遺産分割協議は法律行為のため、相続人が未成年である場合、ひとりで参加することができません。通常は未成年者の親が代わりに遺産分割協議を行ないます。この場合、親の印鑑証明が必要になります。

しかし、未成年者の親も同時に相続人になる場合は、利益相反になり、親が代理人になれませんので、家庭裁判所で選任を受けた特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議を行ないます。署名・押印と印鑑証明は特別代理人のものが必要になります。

※特別代理人については、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

3-3.海外居住者は署名証明を準備

日本に住民票がない人は印鑑登録をすることができないため印鑑証明が取得できません。印鑑証明の代わりとなる署名証明(サイン証明)を居住国の日本大使館等の在外公館で手に入れる必要があります。

<署名証明とは>

遺産分割協議書などを大使館に持ち込んで職員の前で署名し、その署名が本人のものに間違いがないことを証明してもらうものです。遺産分割協議書などの書類を事前に手に入れておく必要があります。

4.印鑑証明取得の注意点

相続手続きにおける印鑑証明について、取得する際と取り扱いの際に注意すべきことをご説明します。

4-1.印鑑証明の取得数の目安は3通

名義変更手続きにおいては、手続き終了後に印鑑証明が還付されるものも多くあります。相続税の申告期限は亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内ですので、手続き開始が遅くなり申告期限までの短かい期間内に同時進行で手続きをしたいという場合以外は、名義変更に関わる印鑑証明はひとまず1通用意するだけでよいでしょう。

ケースによって異なりますが、相続手続き全体では3通用意すれば事足りることがほとんどです。

4-2.印鑑証明の有効期限

印鑑証明そのものの有効期限はありません。

ただし、金融機関等の相続手続きにおいて印鑑証明が必要になる場合「亡くなられた日以降に発行されたものであり、発行から6ヶ月以内」のものを求められることが多いです。1通あたりの手数料がそれ程高額ではないため、必要枚数を確認してまとめて取得すれば手間は省けますが、コンビニ交付ができる市町村にお住まいであれば、その都度取得するとよいでしょう。

なお、相続税申告や相続登記をする場合には、印鑑証明の期限はありません。

5.印鑑証明を渡したくないときの対処法

相続人のひとりから「手続きをしておくから実印と印鑑証明を預けてほしい」と言われても、簡単に渡してはいけません。

本来、実印は書類を確認した上でご自身が押すものです。実印と印鑑証明を渡して、不利な内容の遺産分割協議書を作成されてしまうなど相続トラブルに発展するリスクがあります。

一方、遺産分割協議書の提出が必要な相続手続きは、相続人全員の印鑑証明がない場合、進めることができません。本章では印鑑証明を渡したくないときの対処法を解説いたします。

5-1.専門家に相続手続きを依頼する

司法書士などの専門家に相続手続きを依頼して、直接渡しましょう。手続きが終わると印鑑証明の原本を返却してもらうことができます。

5-2.代表相続人として相続手続きを行う

ご自身が代表相続人となって相続手続きを行いましょう。相続手続きは複雑で手間がかかりますが、印鑑証明を悪用される心配はありません。

6.さいごに

相続手続きにおける印鑑証明についてお分かりいただけたでしょうか。

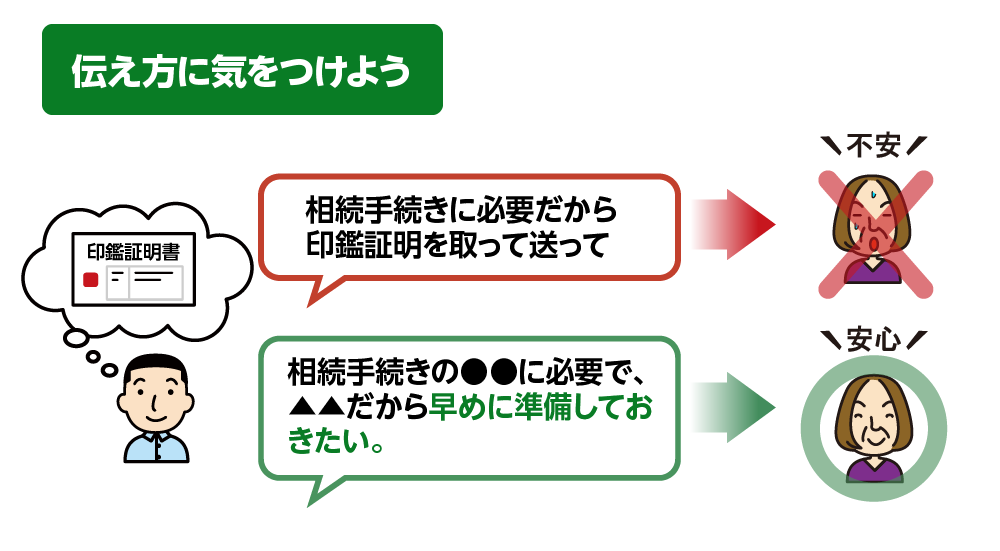

一度印鑑登録を済ませれば印鑑証明を取得することはさほど手間がかかるものではありません。印鑑証明の準備を他の相続人に依頼する場合は「遺産分割協議書に合意して署名・押印をする際に、印鑑証明が必要だから●月●日までに準備して」と目的や使用する時期を明確に伝えることが大切です。印鑑証明は重要な書類なので納得して送ってもらう配慮をしましょう。

効率よく印鑑証明を取得して、相続手続きがスムーズに進むとよいですね。

図6:相続人に印鑑証明の依頼をする場合には理由を明確にする