相続人調査とは?相続人の確認方法・調査の期限・専門家に頼むべきケースも解説

- 相続手続き

- その他

遺産を誰が相続するのかを明確にしないまま手続きを進めてしまうと、後から「本当は別の相続人がいたことが発覚」したなど、遺産分割協議のやり直しやトラブルに発展してしまうおそれがあります。

相続人調査は、戸籍の収集や家族関係の確認を通じて、法律上の相続人を正確に確定する作業です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をさかのぼる必要があるため、手間も時間もかかる作業ですが、確実に進めることが相続手続き全体の第一歩となります。

本記事では、相続人調査の基礎知識から、実際の手順、専門家に依頼すべきケース、そしてよくある疑問までをわかりやすく解説します。相続トラブルを未然に防ぎ、スムーズな手続きを実現するために、ぜひ最後までご一読ください。

目次

1.相続人調査とは?相続人を確定するための基本知識

相続人調査とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を受け取る法的権利を持つ人が誰なのかを特定するための手続きです。特に、遺言書がない場合や相続人の存在が不明確な場合には、欠かすことのできない重要な作業となります。

相続人を正確に確定することで、相続人同士のトラブルや遺産分割協議のやり直しといった事態を未然に防ぐことができるのです。

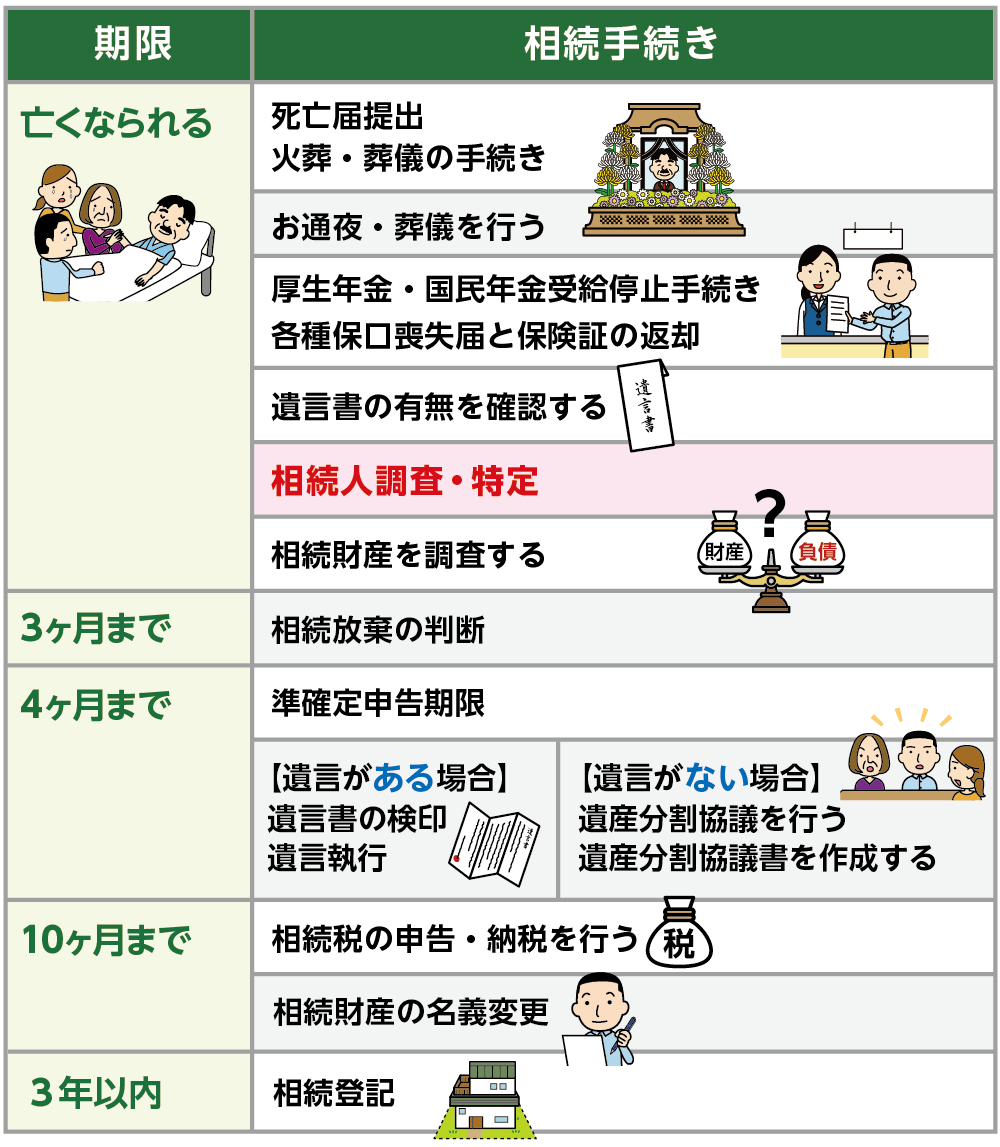

2.相続人調査は相続開始から1~2ヶ月以内に完了させる

相続税の申告には、相続の開始(被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10ヶ月以内という期限があり、この期限までに、遺産分割協議を含む各種手続きを完了させる必要があります。

その前提として、誰が相続人なのかを確定する「相続人調査」が不可欠ですが、

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集する作業は、戸籍の数や改製の有無、転籍歴などによっては、1~2ヶ月を要することも少なくありません。

そのため、相続人調査はできるだけ早く着手し、相続開始から1~2ヶ月以内に完了させることが理想的とされています。

3.相続人調査における5ステップ

相続人調査は、決められた手順に沿って進めることで正確かつ効率的に行えます。ここでは、調査を進めるための5つの基本ステップをわかりやすく解説します。

3-1.ステップ1:出生から死亡までの戸籍を収集する

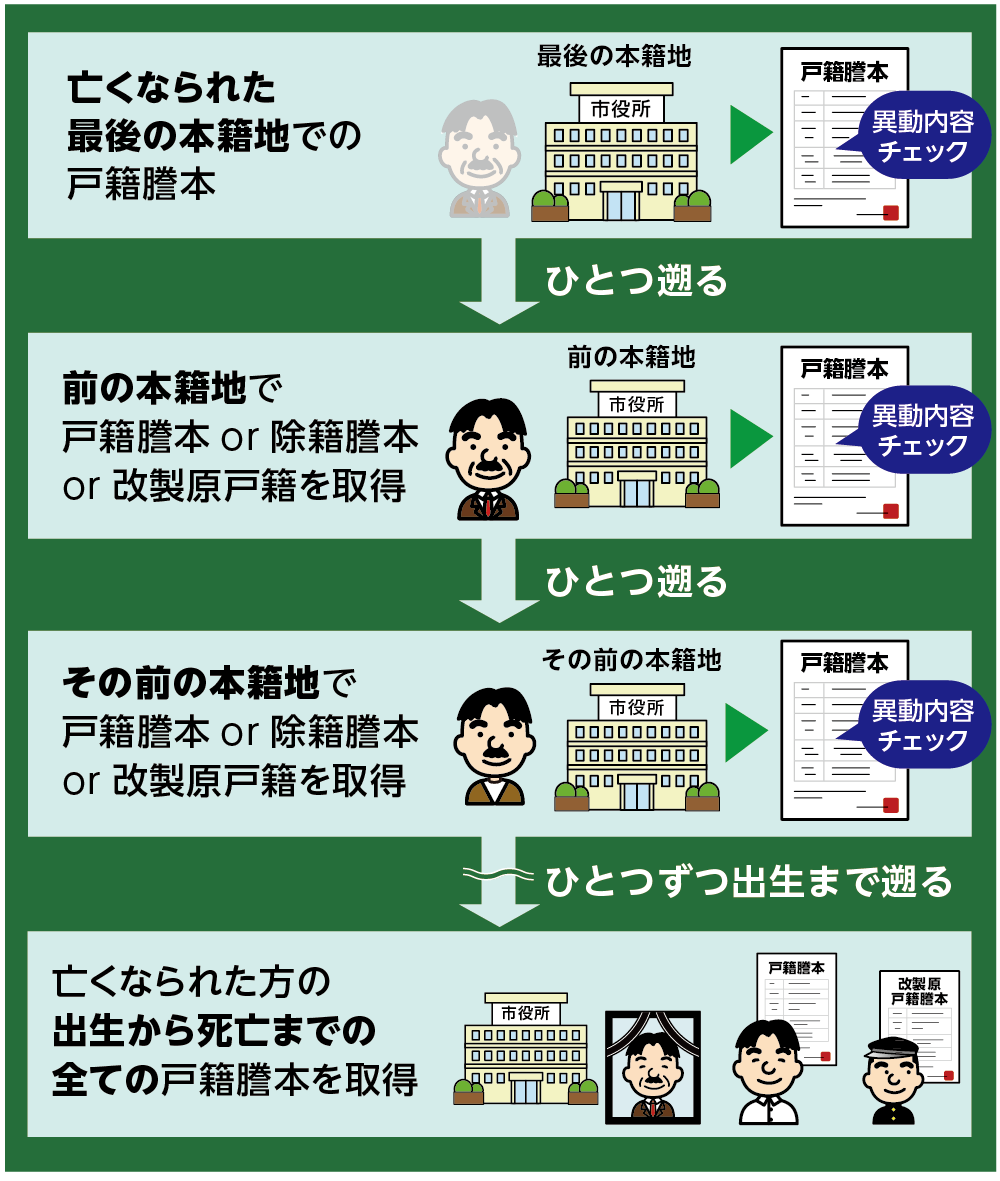

まずは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得します。これにより、法定相続人が誰であるかを正確に把握できます。

最初に、死亡時点の本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を請求します。交付請求書には「出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要」と明記しましょう。

戸籍謄本は、配偶者や父母、子や孫などの直系親族であれば請求手続きを行うことができます。請求時には、続柄を証明する戸籍や本人確認書類の提示が必要であり、直系親族以外の方が請求手続きを行う場合には、正当な理由の記載と相続人からの委任状が必要になります。

戸籍の内容をもとに、本籍地が変更されていれば、その都度、過去の本籍地を管轄する役所で戸籍を取得し、さかのぼっていきます。戸籍は、婚姻・転籍・法改正などにより改製されるため、1通で出生から死亡までを証明することはほとんどありません。複数の戸籍を集めて一連の流れを確認することが重要です。

表1:戸籍謄本請求時の必要書類

|

請求方法 |

必要書類 |

|

窓口で直接請求 |

1. 戸籍証明等請求書(窓口備え付けまたはホームページからダウンロード) |

|

郵送請求 |

1. 戸籍証明等請求書(ホームページからダウンロード) |

3-2. ステップ2:婚姻歴・子どもの有無を確認する

収集した戸籍からは、被相続人の婚姻歴(結婚・離婚)や子どもの有無がわかります。子どもがいれば、その存在と人数を確認し、誰が相続人になるのかが明確になります。

なお、被相続人の子がすでに亡くなっている場合は、その子の子(孫)が代襲相続人となる可能性があります。この場合、亡くなった子の出生から死亡までの戸籍も追加で取得する必要があります。

3-3. ステップ3:相続人全員の戸籍・住民票を収集する

次に、判明した相続人全員について、現在の戸籍謄本と住民票を取得します。

これにより、各相続人の生存確認と現住所の把握が可能になります。

3-4. ステップ4:相続人の関係性を整理する

集めた戸籍と住民票をもとに、相続人それぞれの関係性(配偶者・子・兄弟姉妹など)を整理します。

これにより、だれが法定相続人で、どの順位・割合で相続するのかを正確に把握できるようになります。

3-5. ステップ5:相続関係説明図(相続人相関図)を作成する

最後に、整理した情報をもとに「相続関係説明図(相続人相関図)」を作成します。

必ず作成が必要なものではありませんが、法定相続人とその関係性を図で示したもので、銀行や法務局に提出する際にも活用されます。手書きでも問題ありませんが、見やすく正確に作成することが大切です。

家族構成が複雑な場合は、専門家に依頼することも検討しましょう。

※相続関係説明図について詳しくはこちらをご覧ください。

4.相続人調査を専門家に依頼すべきケースとは?

相続人調査を専門家に依頼すべきケースについて、以下のような状況が考えられます。

<専門家に依頼すべきケース>

①戸籍の数が多く、古い年代や様式のものがある場合

古い戸籍は、手書きや様式が異なるものがあるため、読み解くことが難しい場合があります。特に、平成6年以前の戸籍は非常に読みづらく、専門的な知識が必要です。

②相続人が配偶者と子ども以外の場合

相続人が配偶者と子ども以外の場合、たとえば亡くなった方の兄弟姉妹やその子どもが相続人となる場合、調査すべき戸籍の数が増え、手間がかかります。このような場合は、専門家に依頼することで、漏れなく相続人を確認できます。

➂相続人の所在が不明、または外国籍を取得している場合

相続人が海外に住んでいる、または外国籍を持っている場合、手続きが通常とは異なります。特に、外国籍の相続人がいる場合は、在外公館での手続きが必要になることがありますので、専門家に助けを求めることを求めることをおすすめします。

④相続手続きに時間をかけられない場合

相続手続きは複雑で時間がかかるため、忙しくて手続きに時間をかけられない場合は、専門家に依頼することで効率的に進めることができます。

⑤相続人間にトラブルが予想される場合

相続人同士の関係が疎遠である場合や、争いが予想される場合は、弁護士などの専門家に相談することで、法的なトラブルを未然に防ぐことができます。

5.相続人調査でよくあるギモンQ&A

相続人調査でよくあるギモンをご紹介します。

5-1.認知されていない子は相続人になる?

認知されていない子どもは、法律上の親子関係が成立していないため、原則として相続権を持ちません。

相続権を得るには、父親による認知が必要であり、認知されることで、子どもは法律上の子(非嫡出子)として、嫡出子と同様の相続権を持つことができます。

父親がすでに亡くなっている場合でも、家庭裁判所に「死後認知」を求める訴訟を起こすことが可能です。この訴訟により、親子関係が認められれば、相続人としての地位を得ることができます。

また、被相続人が生前に作成した遺言書の中で認知を明記しておくことも有効です。遺言書により認知が明確にされていれば、相続権の有無に関する争いを回避でき、遺産分割手続きが円滑に進む可能性があります。

5-2.相続放棄した人も相続人に含める?

相続放棄をした人は、法的に初めから相続人ではなかったことになり相続権が消失します。そのため相続人含めることはできません。

相続放棄をした方がいる場合、その人は初めから相続人でなかったものとみなされ、他の相続人にその分の相続権が移ります。

たとえば、子どもが相続放棄をした場合、配偶者が生存していれば、もともと相続人である配偶者が相続財産を多く受け取ることになります。

また、配偶者もおらず、子ども全員が相続放棄した場合には、次の相続順位である故人の父母や兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。また、相続放棄をした子の子(孫)は、代襲相続人にはなりません。つまり、相続放棄をした親の権利は消失するため、その子どもは相続権を持たないことになります。

5-3.戸籍が見つからない・読めない場合はどうすればいい?

相続人調査を進める中で、戸籍が見つからない、または文字が読めないといった問題が生じることがあります。

役所や司法書士や行政書士など、戸籍に詳しい専門家に相談することで、古い戸籍や難読文字の解読をサポートしてもらえます。

6.まとめ

相続人調査は、相続手続き全体の土台となる非常に重要な作業です。誰が相続人なのかを正確に把握することによって、遺産分割協議を円滑に進めることができ、後のトラブルも未然に防ぐことができます。

調査には手間や時間がかかりますが、被相続人の戸籍を丁寧にさかのぼること、婚姻歴や子の有無を確認すること、相続人の関係性を整理することが、スムーズな相続の鍵となります。

また、相続人が多い、戸籍が読みづらい、相続人の一部が外国にいる、またはトラブルが予想されるといったケースでは、無理せず専門家のサポートを受けることも大切です。

相続は人生の中でそう何度も経験することではありません。不明点があれば早めに行動し、安心・確実な相続手続きにつなげましょう。

- 監修者情報

- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。