相続欠格とは?該当する5つの事由と相続廃除との違いを解説

- 相続手続き

相続の手続きにおいて、相続人の中に「もしかすると相続欠格に該当する人がいるのではないか」と疑問や不安を感じたら、どうすればいいでしょうか?相続欠格とは、例えば、故意に被相続人を死亡させたり、脅しや詐欺行為によって被相続人に遺言を書かせたりするなど、法律で定められた特定の重大な行為を行った場合、当然に相続権を失う制度です。通常の相続とは異なり、その判断や影響については特に慎重な対応を要します。

本記事では、相続欠格に該当する5つの具体的な事由をはじめ、「相続廃除」との違い、遺留分や代襲相続への影響、実際の相続手続きでの注意点などを、わかりやすく解説します。

相続欠格についての疑問や不安を解消し、今後どのように対応すべきかを整理する一助となれば幸いです。

目次

1. 相続欠格とは?相続人でも相続できないケースがある

相続欠格とは、本来相続人となるはずの人が、民法で定められた特定の不正な行為を行ったことにより、法律上当然に相続権を失う制度です。相続欠格は、本人の意思や他の相続人の判断にかかわらず、また裁判所による手続きを経ることなく効力が発生します。

相続欠格に該当すると、最初から相続人ではなかったものとみなされ、遺産分割協議に参加することも、遺産を受け取ることも一切できなくなります。

2. 相続欠格の5つの法定事由【民法891条】

民法第891条では、相続欠格に該当する具体的な行為として、次の5つの事由が定められています。

- 故意に被相続人やほかの相続人を殺害(または殺害未遂)

- 被相続人の殺害を知りながら告発・告訴しなかった

- 詐欺、強迫により、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた

- 詐欺、強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた

- 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿

2-1. 故意に被相続人やほかの相続人を殺害・未遂

被相続人(亡くなった方)や、自分より相続順位の高い相続人または同順位の相続人を故意に死亡させたり、死亡させようとした場合、相続欠格となります。

たとえば、長男が同順位の次男を殺害したケースなどが当てはまります。

たとえ未遂に終わった場合でも、有罪判決を受けていれば欠格事由に該当します。

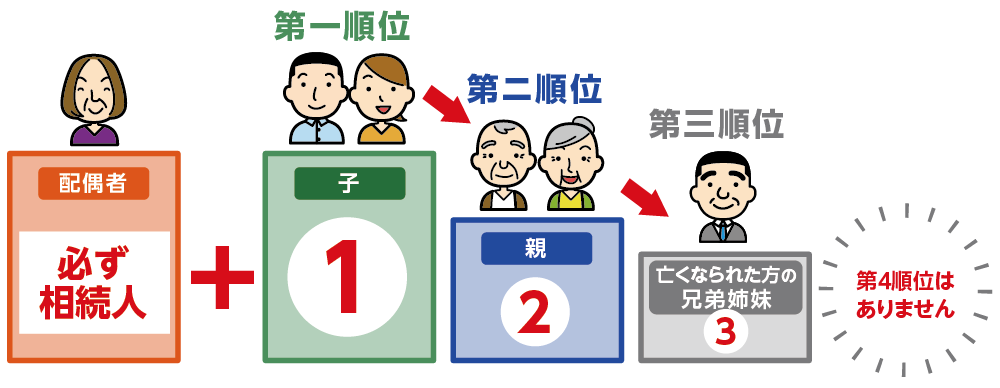

※相続順位について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

2-2. 殺害を知りながら告発・告訴しなかった

被相続人を殺害した者がいると知りながら、その事実を告発または告訴しなかった場合も、相続欠格に該当します。ただし、その加害者が自分の行為の善悪を判断できない未成年である場合や、自分の配偶者または直系血族(父母、子、孫など)である場合は、欠格には該当しません。

2-3. 詐欺、強迫により遺言の作成・変更を妨げた

詐欺や強迫によって、被相続人が遺言書を新たに作成したり、すでに作成された遺言書の内容を変更するのを妨げた場合も、相続欠格に該当します。遺言は被相続人の最終的な意思を示すものです。これを妨げる行為は、自由な意思の実現を阻む重大な不正行為として、法律上厳しく扱われます。

2-4. 詐欺、強迫により遺言を作成させたり、変更させた

詐欺や強迫によって、被相続人に無理やり遺言書を作成させたり、すでに作成された遺言書の内容を変更させたりした場合は、相続欠格に該当します。

2-5. 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿

被相続人の遺言書を偽造(本人が書いていないのに書いたように見せかけること)、変造(内容の一部を勝手に書き換えること)、破棄(使えないように破る・捨てること)、隠匿(見つからないように隠すこと)した場合は、相続欠格に該当します。

3. 相続欠格と相続廃除の違い

相続人の相続権を失わせる制度として、相続欠格の他に相続廃除があります。相続欠格は、特定の重大な行為があった場合に法律上当然に相続権を失う制度ですが、相続廃除は、家庭裁判所に申し立てを行い、認められたときに初めて相続権を失わせる制度です。

|

項目

|

相続欠格

|

相続廃除

|

|---|---|---|

|

法的根拠

|

民法891条

|

民法892条

|

|

手続き

|

自動的に相続権を失う

|

家庭裁判所への申立てが必要

|

| 対象行為 |

殺人・遺言の改ざん等の重大行為

|

著しい非行・虐待・侮辱等

|

|

取り消し

|

基本的に取り消し不可

|

被相続人の意思で取り消し可能

|

3-1. 相続欠格に該当しない人には相続廃除を行う

「相続欠格事由には当てはまらないが、どうしてもこの人には相続させたくない」という場合には、被相続人本人の意思で家庭裁判所に「相続廃除」の申し立てをすることで、その相続人の相続権を失わせることができる場合があります。

3-2. 相続廃除の3つの法定事由【民法892条】

民法892条に定められている相続廃除の対象となる事由は以下の3つです。

- 被相続人に対する虐待:肉体的、精神的な暴力や継続的な嫌がらせなど

- 被相続人に対する重大な侮辱:名誉を傷つける発言や行為、社会的評価を著しく損なう行為

- その他著しい非行:多額の借金を負わせる、犯罪行為、浪費やギャンブルによる多額の借金、家庭内暴力など、相続人としてふさわしくない行為(被相続人以外に対する行為も含まれます)

これらの事由は、相続欠格のように刑法で罰せられるような明確な犯罪ではなくても、被相続人との関係性の中で、暴言や暴力、迷惑行為など「人として許されない行為」とされるもあり、「相続廃除」の申し立てがあった場合、家庭裁判所の判断により該当する相続人の相続権を失わせることができます。

3-3. 相続廃除の手続き

相続廃除は、被相続人または遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行います。方法は次の2通りです。

- 生前廃除:被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立て、審判で廃除が決定

- 遺言による廃除:被相続人が遺言に廃除の意思を記載し、遺言執行者を指定。亡くなった後に遺言執行者が家庭裁判所へ廃除の審判を申し立てる

4. 相続欠格となったら?5つの注意点

相続欠格となった場合、様々な影響が生じます。特に以下の5つの点に注意が必要です。

4-1. 相続欠格は撤回できない

一度相続欠格に該当すると、その効力は自動的に発生し、後から取り消すことはできません。被相続人が「やはり相続させたい」と思っても、失った相続権を法律上取り戻すことはできません。この点は、相続廃除が家庭裁判所の判断で撤回できることと大きく異なります。

ちなみに、相続欠格事由に該当する相続人について、被相続人がその事由を許し、相続人としての地位を回復させる「宥恕(ゆうじょ)」という制度がありますが、宥恕は遺言や明確な意思表示で示される必要があり、その効果や有効性については専門家の間でも意見が分かれるため、注意が必要です。

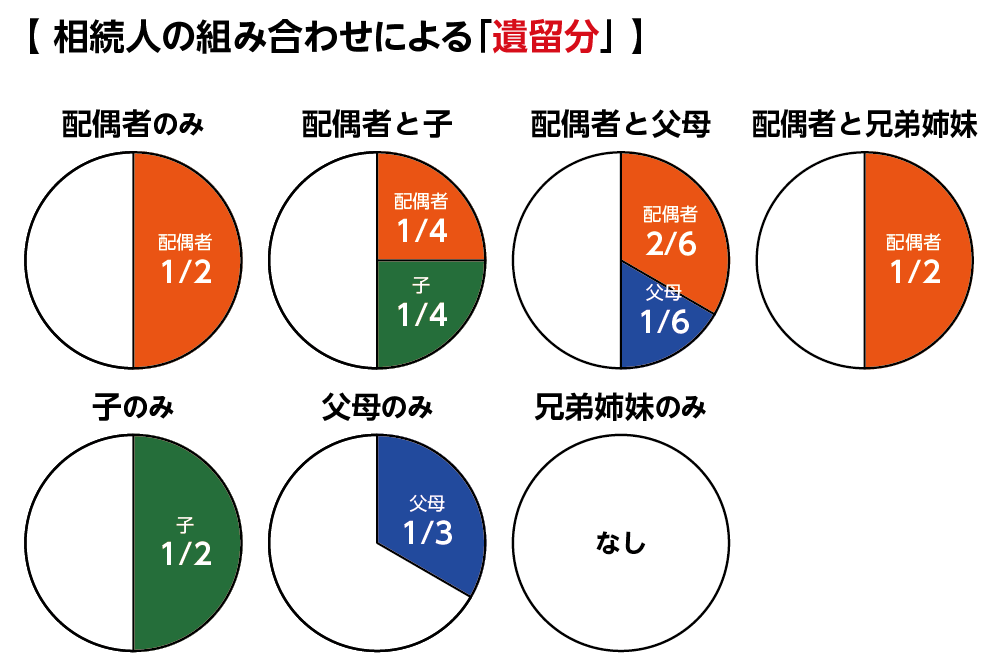

4-2. 相続欠格者に遺留分は認められない

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の相続分です。しかし、相続欠格者は初めから相続人でなかったとみなされるため、遺留分を主張する権利もありません。

たとえば、相続人が妻と子の2人で、被相続人が「全財産を妻に遺贈する」という遺言を残していた場合、子が相続欠格に該当していると「遺留分」の主張はできません。したがって、妻(母親)に対して遺留分侵害額請求をすることはできなくなります。

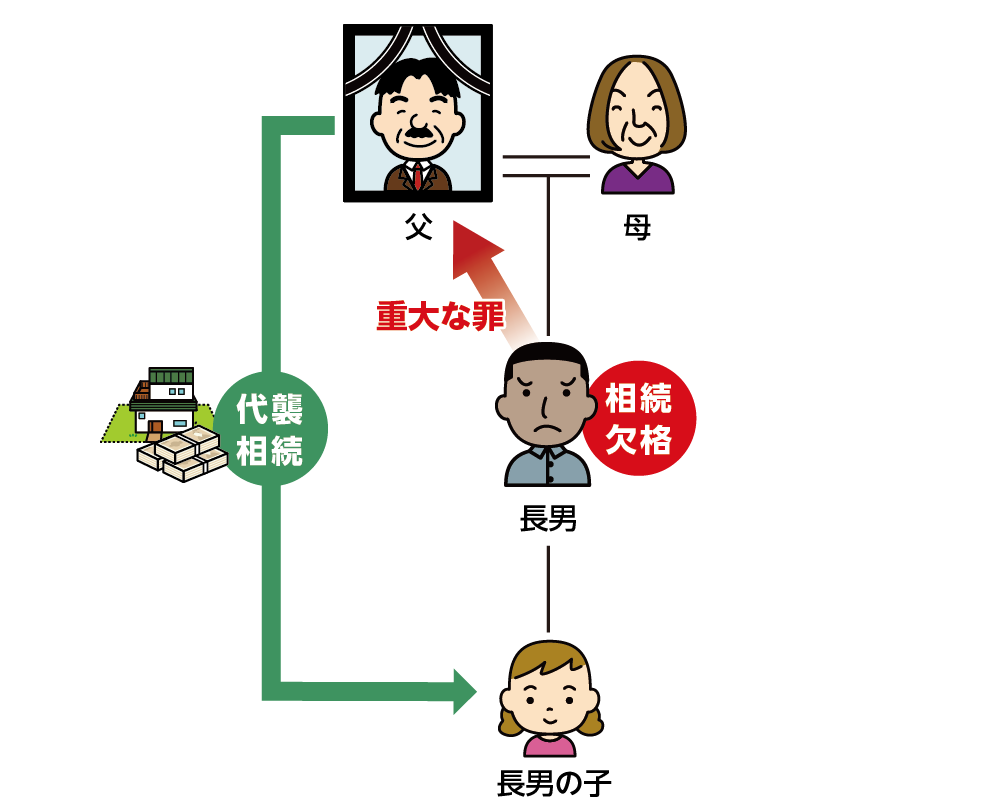

4-3. 相続欠格者の子には代襲相続が認められる

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、相続開始以前に亡くなっていたり、相続権を失っていたりする場合に、代わりにその子や孫などが相続する制度です。たとえば被相続人の長男が相続欠格となった場合でも、長男の子(被相続人の孫)がいれば、代襲相続によって長男の子が財産を引き継ぐことができます。つまり、相続欠格となった本人だけが相続権を失い、その子どもには影響が及びません。

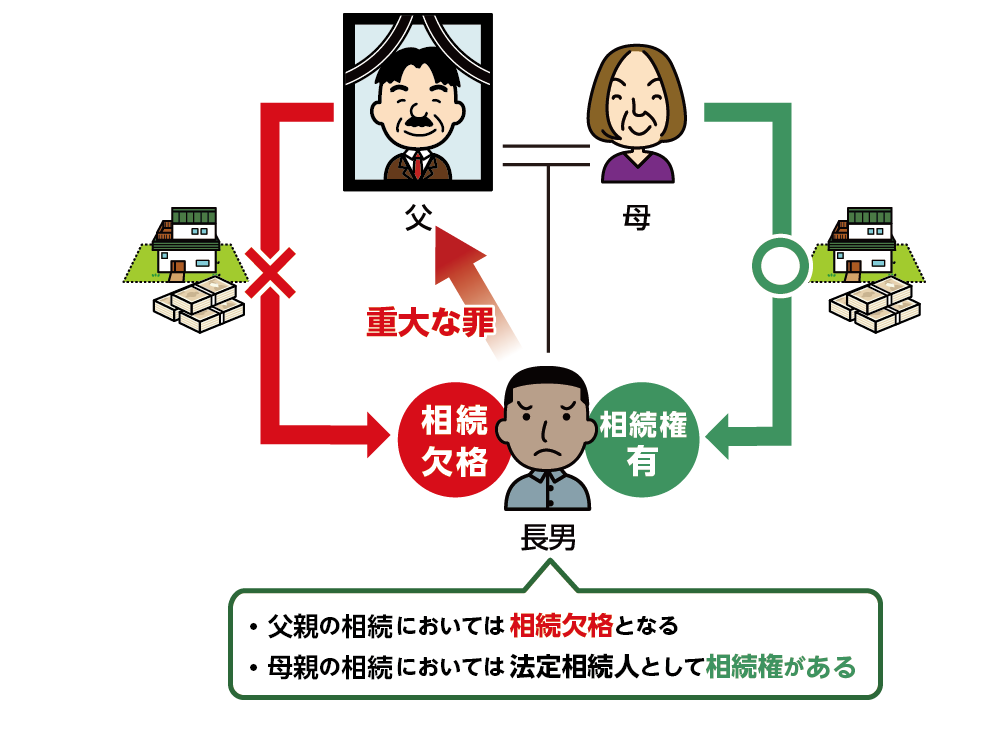

4-4. 相続欠格は別の相続権は奪わない

たとえば、父の相続において長男が欠格事由に該当する行為をした場合は、長男は父の相続では相続欠格となります。しかし、母の相続については、欠格事由がない限り相続人となることができます。相続欠格は、それぞれの相続ごとに個別に判断されるという点に注意が必要です。

4-5. 相続欠格者には遺贈できない

相続欠格に該当する人は、法定相続人としての権利を失うだけでなく、遺言による「遺贈」も受け取ることができません。不正な行為によって被相続人の意思に影響を与えた可能性があるためです。

5. 相続手続での実務対応:相続欠格証明書とは?

「相続欠格証明書」とは、相続欠格事由に該当する相続人が、自らその事実を認めたうえで、相続権がないことを証明する書類です。

相続登記や預貯金の払い戻しなどの手続きでは、相続人全員の同意が必要になるため、欠格者の存在を明確にする目的で求められることがあります。

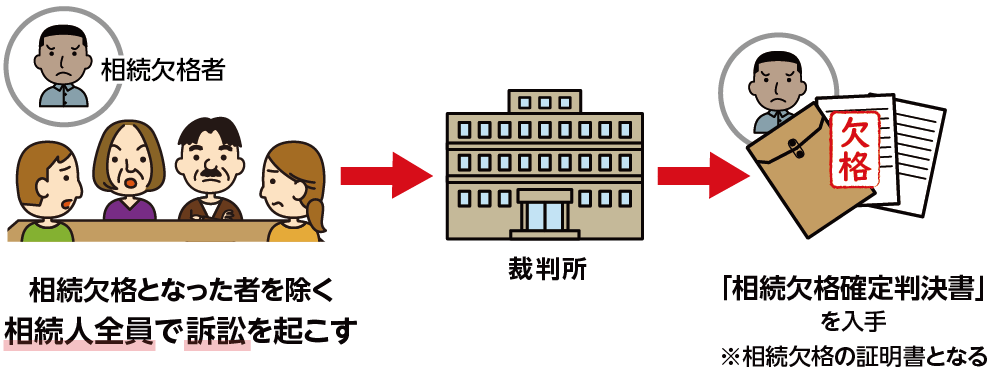

相続欠格証明書は、相続欠格者本人が作成し、署名・実印の捺印と印鑑証明書を添付するのが一般的です。もし協力が得られない場合は、家庭裁判所に「相続権不存在確認の訴え」を提起し、「相続欠格確定判決書」によって相続手続きを進める必要があります。

6. まとめ

相続欠格は、一定の重大な非行を行った相続人に対して、法律上当然に相続権を失わせる制度です。対象となるのは、被相続人の生命・遺言・財産に対する不正行為であり、民法891条で5つの欠格事由が定められています。

相続欠格となった相続人は、相続財産の取得はもちろん、遺産分割協議にも参加できません。

相続廃除とは異なり、家庭裁判所の関与を必要とせず、一度欠格事由に該当すると撤回はできません。また、相続欠格者には遺留分も認められません。ただし、その子どもには代襲相続が認められる点がポイントです。

また、相続欠格者を除いて手続きを進めるには、「相続欠格証明書」や「相続権不存在確認の訴え」などの対応が求められることがあります。

相続欠格は相続人間関係や手続きに大きな影響があるため、該当する可能性がある場合は、早い段階で専門家に相談し、冷静かつ法的に正しい対応をとることが大切です。相続欠格や廃除が疑われるケースは、判断を誤ると手続きが滞ったり、トラブルが長期化するおそれがあります。お悩みの方は一人で抱え込まず、ぜひ相続に詳しい弁護士へご相談ください。

- 監修者情報

- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。