あなたに異母兄弟がいる場合の父の相続はどうなる?法定相続人としての権利とトラブル対策を解説

- 相続

- 相続手続き

父の死後、知らされていなかった自分の異母兄弟の存在が明らかに——。

「会ったこともないのに、まさか相続に関係するなんて」と戸惑う方も少なくありません。異母兄弟とはいえ血縁関係にある以上、一定の条件を満たせば法的な相続権を持ちます。とはいえ、その相続順位や相続分はどうなるのか、手続きの流れや注意点、さらにはトラブルの可能性まで、気になることは多いでしょう。

本記事では、異母兄弟の相続権に関する基本から、実際に相続が発生した際の対応、起こりうるトラブル事例、そして事前に取れる対策まで、わかりやすく解説します。異母兄弟が関わる相続に向き合う際の備えとして、ぜひご覧ください。

目次

1.父の相続では自分の異母兄弟にも相続権はある?その条件とは

異母兄弟の相続とは、父親が同じで母親が異なる兄弟姉妹が関与する相続を指します。

たとえば、父親に離婚歴があり、前妻との間に子どもがいた場合や、婚姻関係にない女性との間に子どもがいた場合などが異母兄弟にあたります。

異母兄弟が父親の相続権を持つためには、法律上の親子関係が成立していることが条件となります。

親子関係の成立は、大きく2つのケースに分けられます。

<親子関係が成立する2つのケース>

① 父親が婚姻している間に生まれた子ども(嫡出子)の場合

この場合、法律上自動的に親子関係が成立するため、父親の戸籍に入り、相続権が認められます。特に手続きは必要ありません。

② 父親が婚姻していない間に生まれた子ども(非嫡出子)の場合

この場合、法律上の親子関係を成立させるために、父親による「認知」という手続きが必要です。

認知とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子どもについて、父親が自分の実子であると認める行為です。この認知によって初めて法律上の親子関係が成立し、相続権が認められます。

したがって、非嫡出子である異母兄弟が相続権を持つには、次の2つの要件をどちらも満たす必要があります。

<非嫡出子である異母兄弟が相続権をもつ2つの要件>

① 父親との間に血縁関係があること

大前提として、父親と実の親子であること(血縁関係)が必要です。

② 父親から認知されていること

血縁関係があっても、それだけでは法律上の親子とは認められません。必ず認知の手続きが必要です。

<認知されていない場合の対応方法>

まだ認知されていない、あるいはすでに父親が亡くなっているという場合の対処法として、以下の方法があります。

・遺言書で認知をしてもらう「遺言認知」

・認知に応じてもらえない場合「強制認知」

・死後3年以内に「死後認知」の手続きを行う

<血縁関係と認知の関係>

血縁関係は「事実」であり、認知は「法律上の手続き」です。認知は、血縁関係という事実があって初めて有効となります。もし血縁関係がないのに認知が行われた場合、その認知は無効となります。

※非嫡出子の認知について詳しくはこちらをご覧ください。

2.異母兄弟の相続順位と相続割合

異母兄弟であっても、父親が同じで血縁関係がある、または認知されていれば、法律上の相続人になります。血縁関係がある、または認知されることで相続権をもつ異母兄弟が、父親の遺産をどのように相続するのかを解説します。

2-1. あなたの異母兄弟も父の「子」として同じ相続順位

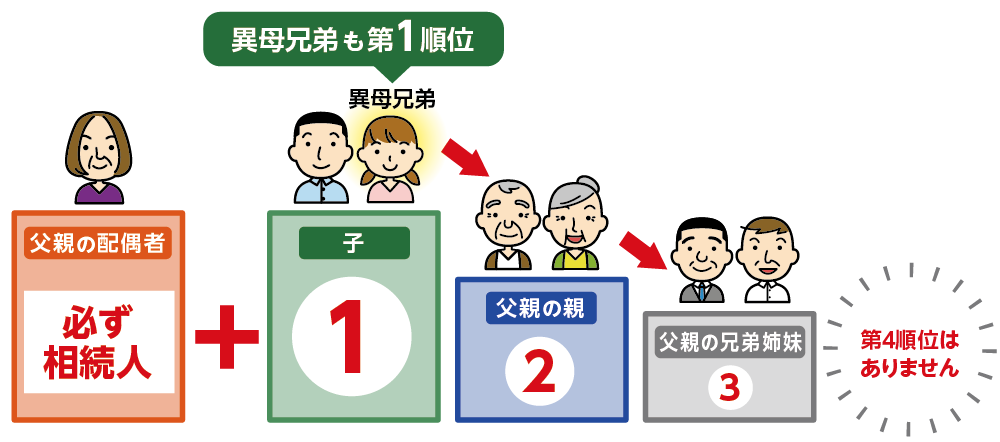

相続順位とは、誰がどの順番で相続人になるかを民法で定めたものです。

あなたの異母兄弟も父の「子」として第1順位の相続人になります。

なお、相続順位に入るのは、亡くなった方の配偶者と血族相続人(子、親、祖父母、兄弟姉妹など)であり、離婚した元配偶者や内縁関係の人は含まれません。

2-2. 相続割合も他の子どもと平等

相続割合も異母兄弟も、他の子と同様に平等です。相続割合がどのくらいになるのかは、相続人の組み合わせで異なります。

表1:【異母兄弟が被相続人の子である場合の法定相続分】

|

相続人構成 |

異母兄弟の相続順位 |

法定相続分 |

|

異母兄弟(被相続人の子)だけ |

第1順位 |

人数で等分 |

|

異母兄弟+配偶者 |

第1順位 |

配偶者1/2、子全員で1/2を等分 |

|

異母兄弟2人+現配偶者の子1人 |

第1順位 |

各1/3ずつ |

3.父の相続にあたりあなたの異母兄弟の存在が発覚した時の相続手続き

父の相続手続きを進めるうえでは、たとえ交流のなかった異母兄弟でも、法定相続人であれば正当な権利を有するため、慎重に手続きを進める必要があります。

ここでは、異母兄弟が存在する場合の相続手続きの流れを解説します。

3-1. 遺言書の有無を確認する

まずは、被相続人が遺言書を残していたかどうかを確認しましょう。

遺言書がある場合は、その内容が優先されます。ただし、遺言書に記載のない相続人にも遺留分(最低限の取り分)が認められる場合があるため、異母兄弟が排除された内容でも取り分を請求することはできます。

3-2. 相続人と相続財産を確定する

相続人と相続財産の調査・確定を行います。

異母兄弟が「被相続人の子」であると確認された場合、他の兄弟姉妹と同じように法定相続人になります。戸籍謄本を取り寄せることで、異母兄弟の法的な関係(認知の有無を含む)を確認できます。

また、相続財産をすべて調べます。預金や有価証券などプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産を含めたすべての相続財産を把握しましょう。

3-3. 異母兄弟も含めた全員で遺産分割協議を行う

遺言書がない場合には、相続人全員で相続財産をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議をおこないます。この協議には、異母兄弟も含めたすべての相続人が参加し、全員の合意が必要です。

相続人の人数や相続財産の内容によっては、なかなか協議がまとまらないことも考えられますので、あまり日を置かず、四十九日を過ぎたころを目安に始めましょう。

3-4. 相続税の申告・納税

相続財産が一定額(基礎控除額)を超える場合には、相続税の申告と納税が必要です。

相続税は、原則として相続の開始を知った日から10か月以内に申告しなければなりません。

異母兄弟が相続する財産についても、課税対象となります。

また、相続人が複数いる場合、各自が自分の取り分に応じて税額を計算する必要があります。

3-5. 相続登記などの名義変更手続き

遺産分割協議が成立し、誰がどの財産を相続するかが決まったら、不動産や預貯金、有価証券などの名義変更を行います。

異母兄弟が関係する場合、書類の取り寄せや手続きが煩雑になることもあるため、早めの対応が求められます。

なお、不動産の場合は、「相続登記」という手続きが必要ですがこの相続登記は2024年4月から義務化されており、期限までに行わないと過料(罰金)の対象となる可能性があります。期限が過ぎてしまわないよう特に注意しましょう。

4.異母兄弟が関わる相続トラブル

異母兄弟がいる場合、関係性による連絡手段の不足などから相続トラブルが起きやすくなります。ここでは、よく見られる4つのケースを紹介します。

4-1. 遺産分割協議で意見がまとまらない

異母兄弟同士は育った環境や交流の度合いが異なるため、遺産に対する考え方に大きな差が出ることがあります。「自分の方が親の面倒を見てきた」「財産を多く受け取るのは不公平だ」といった感情的な対立が生じ、協議が難航することも少なくありません。

<対処法>

第三者に介入してもらう

弁護士や司法書士などの専門家を交えて協議を進めることで、法的根拠に基づいた解決が期待できます。

遺産分割調停の申し立て

家庭裁判所に調停を申し立て、調停員を交えて話し合いを進めます。ここで合意できない場合は、裁判へと進みます。

4-2. 異母兄弟の連絡先が不明

戸籍上は相続人でも、全く面識がない異母兄弟の連絡先がわからないというケースもあります。このような場合は戸籍や住民票などをたどって調査しなければならず、時間と手間がかかります。連絡が取れないと遺産分割協議が進まず、手続き全体が長期化するリスクもあります。

<対処法>

戸籍の附票を取得

異母兄弟の戸籍の附票を辿り、異母兄弟の最新の住所を調べます。

親戚や知人に確認

親戚や知人に連絡先を尋ねることで、情報を得られる場合があります。

不在者財産管理人の選任

異母兄弟が行方不明の場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることが可能です。

4-3. 遺留分の主張があった

遺留分とは、相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限保証された遺産取得分です。あなたの異母兄弟も父の「子」なので遺留分を有することとなります。父の遺言書によりあなたの異母兄弟が遺留分を侵害された場合には、あなたの異母兄弟は遺留分侵害額請求をすることができます。これにより、トラブルに発展することがあります。

4-4. 認知を求める訴えがある

生前に認知されていなかった異母兄弟(婚外子)が、父の死後に「認知」を求めて家庭裁判所に申し立てを行うケースがあります。認知が認められれば、その子も法定相続人として権利を持つことになるため、遺産分割がやり直しになることもあります。これにより、すでに進行中の相続手続きが一時停止する可能性があります。

<対処法>

認知の訴えの対応

認知を求める訴えが提起された場合、裁判所がDNA鑑定などの証拠を基に判断します。

死後認知の期限

父親が死亡している場合、認知の訴えは死亡後3年以内に提起する必要があります。

5.異母兄弟がいる場合の相続対策

異母兄弟が相続人となる場合、あらかじめ備えておくことがトラブルを防ぐカギとなります。想定外の争いを避けるためにも有効な対策をご紹介します。

5-1.遺言書を作成しておくこと

遺言書がない場合、異母兄弟を含む法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため、トラブルに発展する可能性が出てきます。

遺言書で財産の分け方を明確にしておくことで、遺産分割協議が不要となり、手続きを簡略化できるため、相続人間の衝突を回避しやすくなります。特に公正証書遺言として作成しておけば、形式不備などにより遺言書が無効となるリスクを避けることができます。

5-2. 法定相続人を明確にしておく

事前に父親の戸籍謄本を取得して、認知した子や前妻との間の子などを含めてすべての法定相続人を確認しておきましょう。相続発生後に「知らなかった相続人」が判明すると手続きのやり直しやトラブルの原因となります。また、異母兄弟の住所や連絡先も予め把握しておくことで相続手続きを円滑に進めることができます。

5-3. 生命保険を活用する

生命保険金は遺産分割の対象外です。生命保険の受取人を指定しておけば、保険金は「受取人固有の財産」として扱われますので、特定の相続人にスムーズに資金を残す手段として有効です。

また、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、相続税対策にもなります。

6.まとめ

異母兄弟がいる場合の相続は、法的な権利関係が複雑になるだけでなく、感情的な対立や連絡の困難さからトラブルに発展しやすい傾向があります。

トラブルを避けるには、あらかじめ遺言書を作成しておく、法定相続人を整理しておく、生命保険の活用など、事前の対策が重要です。相続を「争族」にしないためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

- 監修者情報

- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。