離婚後の相続、私にも関係あるの?知っておきたい「子」と「お金」の話

- 相続

「もう何年も前に離婚した元夫(元妻)が亡くなっても、自分には関係ないはず……」

そう思っていたのに、実際には元配偶者との間にできた子を通じて、相続の話に巻き込まれるケースがあります。

さらに、自分が再婚して新たな家庭を築いている場合や、子が既に亡くなっている場合など、家族構成が複雑になるほど相続もまた複雑化していきます。

「今の配偶者に財産をしっかり残したい」

「前婚の子とは疎遠だから、相続で揉めたくない」

といった想いがあるなら、なおさら相続の基本知識と対策を理解しておくことが大切です。

本記事では、元配偶者が亡くなった場合の相続関係、再婚や連れ子がいる場合の相続の仕組み、前婚の子に財産を渡したくないときの対策、などをわかりやすく解説します。

ぜひ参考になさってください。

目次

1.離婚した元配偶者には相続権はない

離婚した元配偶者には、相続権はありません。

離婚が成立した時点で、配偶者としての法的な関係は終了し、相続人としての資格も失います。したがって、元配偶者が亡くなった場合でも、相続に関与することは基本的にありません。

2.「再婚・連れ子」家族構成ごとの相続関係

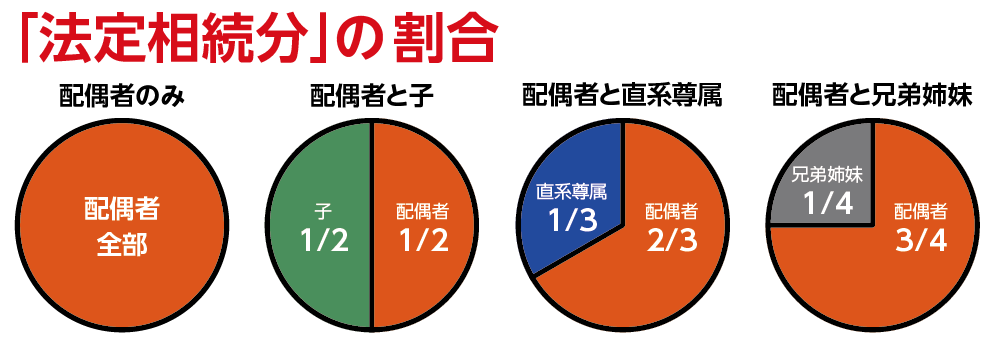

遺産を分ける際の基準となるのが「法定相続分」です。法定相続分の割合は、被相続人(亡くなった方)の死亡時点における家族構成によって決まります。

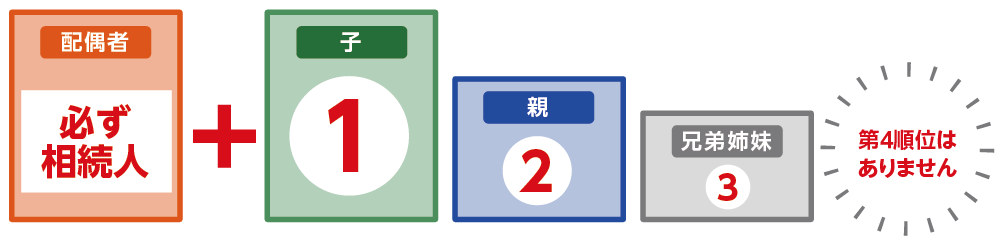

法定相続人には順位があり、第1順位:子、孫などの直系卑属、第2順位:父母・祖父母などの直系尊属、第3順位:兄弟姉妹と定められています。同じ順位に複数の相続人がいる場合は、全員が相続人として平等に相続することになります。

配偶者は常に相続人となり、他の法定相続人と法定相続分に従って遺産を分け合います。

離婚後に再婚していたり、再婚相手に連れ子がいたりする場合、家族構成が複雑化する場合があるため、家族構成でどのように変わるのか確認しましょう。

2-1.前婚・再婚でそれぞれ実子がいる場合の相続人

離婚した元配偶者との間に生まれた子には、親が再婚していなくても相続権があります。

離婚しても親子の血縁関係は消滅しないため、相続する権利に影響はありません。これは、親が再婚して再婚相手との間に子がいる場合も同様です。

(1)親が離婚・再婚しても、生みの親に対する子の相続権は消滅しない

(2)子が相続する権利や割合は、親の婚姻歴に関係なく、すべての子に平等

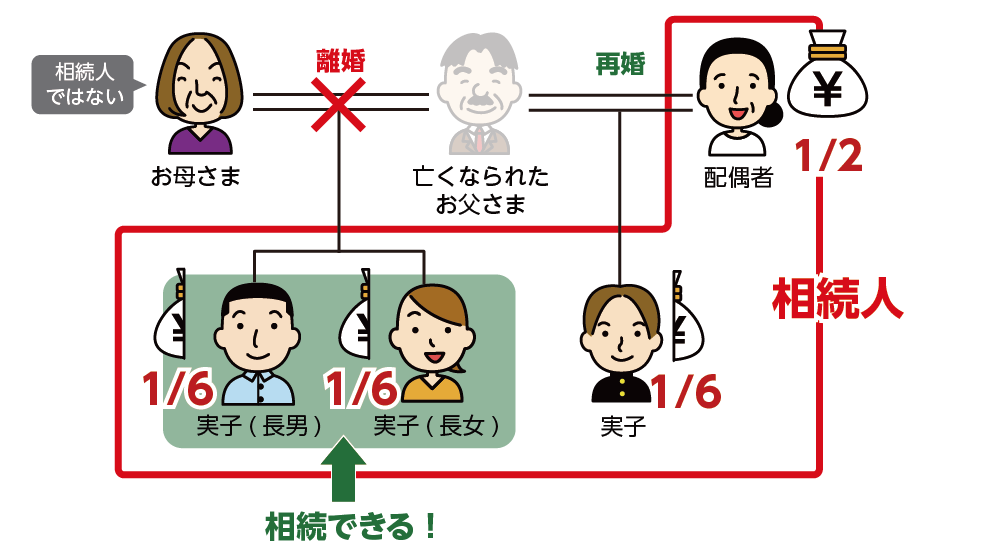

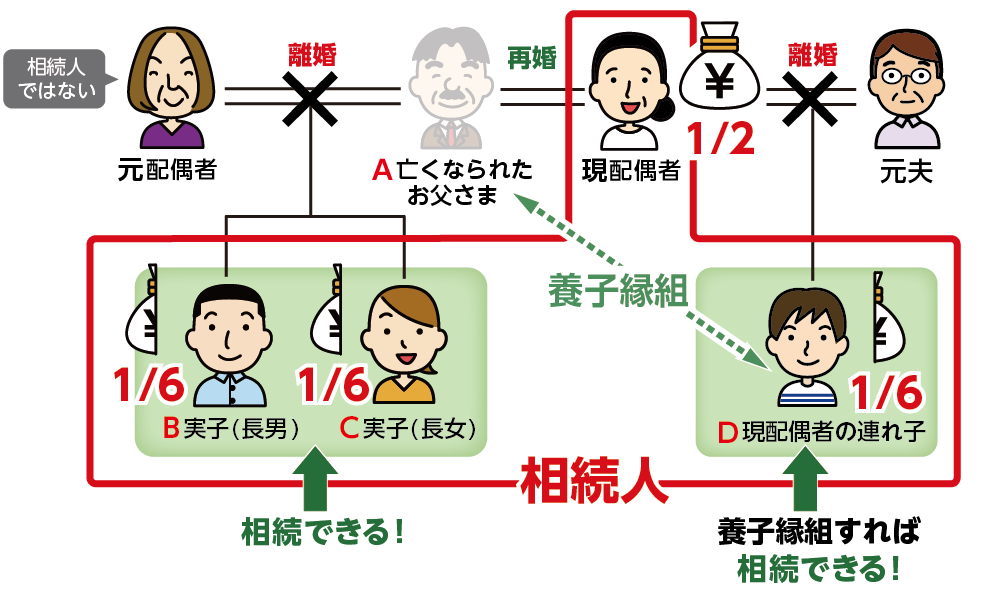

たとえば、男性Aが最初の妻との間にB・Cという2人の子をもうけた後に離婚し、その後、別の女性と再婚してDという子が生まれたとします。

この場合、男性Aが亡くなったときの法定相続人と相続分は以下のとおりです。

・配偶者(再婚相手):1/2

・子(B・C・D):残り1/2を等分 → 各1/6ずつ

このように、離婚した元配偶者との子(B・C)にも、再婚相手との子(D)と同じ法定相続分があります。たとえ親が再婚していても、血のつながった子であれば、相続分は平等です。

図3:例)前婚・再婚でそれぞれ子供がいる場合の相続人

2-2.再婚相手の連れ子がいる場合の相続人

再婚相手(現配偶者)は常に相続人となります。次に第1順位の子が相続人になります。

2-1で記載したように、元配偶者との間と、現配偶者との間に生まれた子がいる場合は、平等に相続する権利を持ちます。しかし、再婚相手に子(連れ子)がいた場合、法定相続人にはなりません。

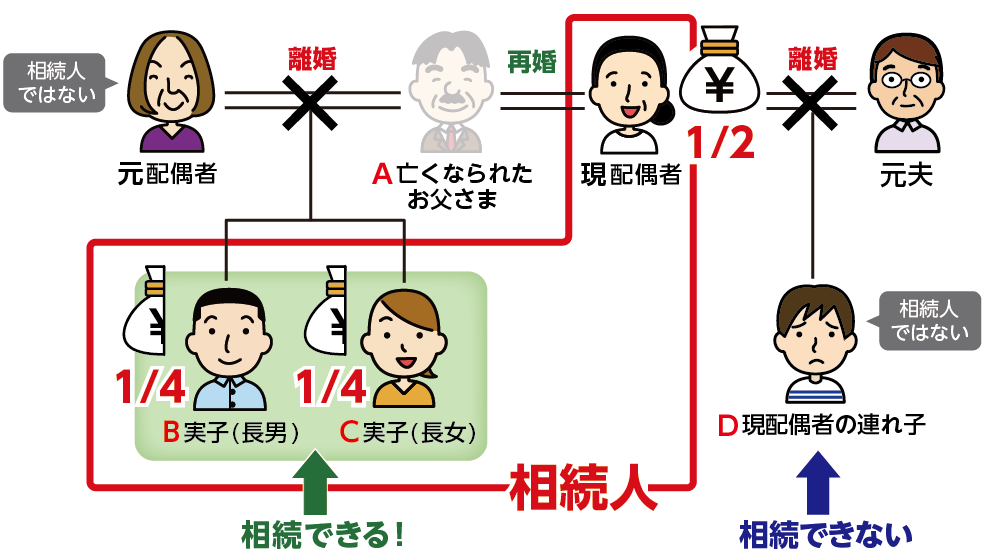

たとえば、男性Aに前妻との子BとC、その他に現配偶者の連れ子Dの3人の子供がいる場合、男性Aが亡くなった際の法定相続人は以下のとおりです。

・現在の配偶者である妻(1/2)

・前妻との子(B・C):残り1/2を等分 → 各1/4ずつ

・連れ子D:相続権なし

2-3.連れ子に養親の財産を引き継ぐ方法は2つ

再婚相手の連れ子は、婚姻関係の夫婦になった相手の連れ子であっても法的な親子関係がないため、相続人にはなれません。

連れ子にも再婚相手(養親)の財産を引き継がせるには、次の2つの方法があります。

方法①養子縁組をして法的に親子関係を成立させる

養親は連れ子と養子縁組をおこなうことで、法律上の親子関係が成立し、連れ子は実子と同様の相続権を得ることができます。また、養子縁組をしても連れ子は生みの親(父母)の相続権を失うことはありません。

図5:養子縁組をすれば連れ子も相続権を得られる

方法②遺言書による遺贈

遺贈とは、遺言書によって特定の人に財産を無償で引き継ぐことができるものです。連れ子に遺産を遺贈するという内容を記載した遺言書により、養子縁組をしなくても財産を引き継ぐことができます。

3.元配偶者との子に相続させたくない場合の対策

先にもご紹介したとおり、離婚をしても実子であることに変わりはなく、離婚した元配偶者との間の子には、相続の第1順位である「子」として相続権があります。

この子どもに対し、相続をさせたくないと考える場合は、遺言書により、元配偶者との子に相続させないとすることも可能です。ただし、相続人である子には「遺留分」が保障されているため、完全に相続権をなくすことはできません。

3-1.遺言書による廃除をおこなう

相続人の廃除とは、遺留分を含む相続権を奪うことです。相続人廃除には手続きが必要です。生前に家庭裁判所へ「相続人廃除の申立て」をするか、遺言書に廃除をする意思表示を記します。

これにより特定の相続人(この場合は元配偶者との子)の相続権をはく奪することができます。ただし、相続人の廃除には、明確な事由が民法で定められており、最終的には家庭裁判所が判断することになります。

<相続人廃除となる主な3つの理由>

①被相続人に対する虐待

②被相続人に対し重大な侮辱を与える

③その他著しい非行

3-2.相続人には「遺留分」が保障されている

相続人には「遺留分」という相続人に最低限保障された財産の取得割合があり、遺言書によっても侵害することのできない権利が保障されています。遺言や生前贈与、遺贈により遺留分が侵害されていた場合には、遺留分侵害額請求を通じて、該当する相続人に対して金銭による請求をおこなうことができます。

一方で、遺留分は放棄することも可能です。

離婚した相手の子に遺留分相当の代償を支払い、生前に遺留分放棄をしてもらうことは可能です。ただし、この場合には遺留分を放棄する人本人(離婚した相手の子)が家庭裁判所に遺留分放棄の申立てを行い、許可を得る必要があります。

4.元配偶者や現配偶者の子が既に亡くなっている場合

亡くなった方の子がすでに亡くなっている場合、その子に代わって「子の子」、すなわち孫が相続人の権利を引き継ぐことができます。これを「代襲相続」といいます。

この制度は、被相続人が元配偶者との間に生まれた子でも、現配偶者との間に生まれた子でも同様に適用されます。

4-1. 孫が代襲相続をする

代襲相続とは、相続開始時点で本来の相続人である子が亡くなっている場合に、その子の子(孫)が相続権を引き継ぐ制度です。

たとえば、被相続人が男性Aで、元配偶者との間に生まれた子Bが亡くなっている場合、その子Bの子(Aの孫)が代襲相続人となります。

同様に、現配偶者との間の子が亡くなっていれば、その孫も代襲相続が認められます。

4-2. 代襲相続の成立条件3つのポイント

代襲相続が成立するかどうかは、次の3つのポイントで判断します。

①亡くなった子が法定相続人であること

代襲相続は、被代襲者が本来の法定相続人である場合に限られます。

例:被相続人の子が法定相続人となるのが基本です。

②本来の相続人である子が相続開始前に亡くなっていること

相続開始(被相続人の死亡)前に子が亡くなっている場合、その子に代わって孫が相続します。

ただし、相続開始後に亡くなった場合は代襲相続は発生しません。

➂亡くなった子が相続放棄や相続廃除をしていないこと

被代襲者が法律上の理由で相続権を失っている場合は、代襲相続も発生しません。

例:亡くなった子が相続放棄をした場合や、被相続人から相続廃除を受けた場合などです。

5.離れて暮らす子と連絡が取れない場合の対応策

元配偶者との間の子は法定相続人なるということはお伝えした通りですが、その子どもとの連絡がすでに取れなくなっているというケースがあるかもしれません。

相続人の中に1人でも行方不明者がいた場合、遺産分割協議をすすめることはできません。音信不通であったり、行方不明といったやむを得ない理由から、その相続人を除いて、遺産分割協議をおこなったとしても、その協議は「無効」となり、相続手続きをすすめることはできません。

そのような場合の対応策をご紹介します。

5-1.戸籍・住民票の調査、公示送達の手続きをおこなう

始めに相続手続きでは、相続人を特定するために戸籍や住民票の調査が必要です。

表1:戸籍・住民票の調査

|

手続き項目 |

内容 |

目的・ポイント |

|

亡くなった方の戸籍謄本を取得 |

被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を取得する。 |

相続人を特定するために必要。 家族関係を明確にする。 |

|

相続人の戸籍の附票を取得 |

相続人の住所が不明な場合、本籍地にある附票を取得する。 |

附票には住所の履歴が記載されており、現住所の住民票を取得する手がかりになる。 |

|

住民票の取得 |

相続人の現在の住民票を取得する。 転籍している場合は除票から転出先を追跡する必要がある。 |

相続人と連絡を取るため、また相続手続きをすすめるために必要。転出があれば住民票の除票で転出先を確認。 |

相続人の一部が行方不明の場合、公示送達を利用することができます。地位上の送達手段が尽くされた場合に、裁判所が公告を行い相続人への通知が行われたとみなす制度です。

表2:公示送達の手続き

|

手続き項目 |

内容 |

目的・ポイント |

|

公示送達の申立て |

家庭裁判所に対し、公示送達の申立てをおこなう。 申立て時には、相手方(相続人)の住所・勤務先が不明であることを示す調査報告書が必要。 |

相続人の所在が不明な場合でも、手続きをすすめるための前提。裁判所に「居場所が不明」であることを証明する必要がある。 |

|

公告の実施 |

裁判所が一定期間、官報などで公告をおこなう。 公告期間が終了すると、相続人に通知が届いたものとみなされる。 |

実際に相手に届いていなくても、法的には通知した扱いになる。これにより、相続手続きが前に進む。 |

|

手続きの進行 |

公示送達が完了すれば、相続人が審判申立て書を受け取っていない場合でも、遺産分割審判の手続きを開始できる。 |

相続人が行方不明でも、他の相続人が遺産分割手続きをすすめられるようになる。公示送達は最後の手段として用いられることが多い。 |

5-2.不在者財産管理人の選任をおこなう

不在者財産管理人とは、行方不明となり、連絡がまったく取れない相続人(不在者)の財産を、代わりに管理する人のことです。

不在者財産管理人は、遺産分割協議に不在者の代わりとして参加し、全員の同意により協議を成立させることができます。

不在者財産管理人を選任するには、不在者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、利害関係人(他の相続人など)が「不在者財産管理人選任の申立て」をおこない、裁判所が「不在」と認めた場合に管理人が選任されます。通常、申立てから1~2か月の期間がかかります。

選任された不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには、さらに家庭裁判所から「権限外行為許可」を得る必要があります。この許可が出るまでに、さらに1か月程度かかります。

不在者の相続人がいる場合、遺産分割協議に入るまでに数か月かかることがあります。相続手続きを円滑にすすめるためにも、できるだけ早めに申立てをおこなうことが大切です。

5-3. 「失踪宣告」を申し立てる

相続人が長期間にわたり生死不明である場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。

失踪宣告には次の2種類があります。

- 普通失踪:7年以上生死不明の場合に認められる

- 特別失踪:戦争・災害・事故などの危難に遭遇し、生死が一定期間不明な場合(1年以上)に認められる

失踪宣告が認められると、その相続人は法律上「死亡したもの」とみなされ、相続手続きを進めることができます。

6.未成年の子が相続人となる場合の対応

未成年の子は法律行為を単独でおこなうことができません。18歳未満の未成年の子が相続人となる場合の対応について、ご紹介します。18歳未満の未成年者が相続人となった場合、法律行為を単独で行うことができないため、代理人を立てなければなりません。親の離婚や再婚をしている未成年者の相続はどのようになるでしょうか。

6-1.子の親権者が健在なら代理となれる

次の例の場合、親権者が未成年の子の代理として、遺産分割協議に参加することができます。代理人となる親権者は、相続の利害関係者ではないので、特別代理人を立てる必要はありません。

<例>

Aは、離婚により離れて暮らしていた生みの父親Bの死亡により、Bの相続人となりました。ただ、まだ未成年であり相続人として単独での対応は出来ないため、母親C(現在の親権者・Bの元妻)が代理人となり、遺産分割協議に参加、手続きを進めることになりました。

ここでのポイントは、母親Cは離婚により元夫Bの相続人とはならず利害関係がないため、元夫Bの間の子Aの代理人となることが出来るという点です。

6-2.特別代理人が必要なケース

親権者も相続人である場合など、未成年の子と利益相反がある場合には、特別代理人が必要になります。

たとえば、元配偶者の子の親権者が「遺言により一部財産を相続する」など、相続に関与していたりする場合には、家庭裁判所に「特別代理人」の申し立てが必要になります。

家庭裁判所への選任の申立ては、未成年者の子はではなく、主には親権を持つ者自身がおこないます。「特別代理人選任申立て書」という所定の書類に必要事項を記入し、次にご紹介する必要書類を準備し、未成年者の子の住所地を管轄している家庭裁判所に提出します。

7.離婚後の相続によるトラブルを避ける対策とは

再婚している方にとって、前婚の子と現配偶者・現家庭の間で相続トラブルが発生することは珍しくありません。特に、遺産分割時に「前婚の子が相続人であること」を現配偶者が十分に理解していなかった場合や、遺産の分け方に明確な意思表示がなされていなかった場合、トラブルが発生しやすくなります。

ここでは、離婚経験者が取るべき代表的な3つの相続対策をご紹介します。

7-1.遺言書・財産目録を作成する

相続トラブルを避けるうえで、最も有効なのが遺言書の作成です。法定相続分では、前婚の子も現配偶者も等しく法的な権利を持ちます。

しかし、どの財産をだれに渡すかを明確にしておくことで、トラブルを最小限に抑えられます。

財産目録も一緒に作成すると、相続人が財産の全体像を把握しやすくなり、遺産分割がスムーズに進みます。

<遺言書のポイント>

・自筆証書遺言でも法的効力はあるが、公正証書遺言が安全

・遺留分に注意(元配偶者の子にも最低限の権利がある)

7-2.生前贈与をする

離婚後の相続対策として生前贈与をおこなうことは、非常に有効な手段といえます。

・現配偶者には自宅を贈与して住まいを確保

・元配偶者の子には一定額の現金を生前に贈与

といった方法で、各相続人の取り分をあらかじめ調整することができます。

ただし、生前贈与には年間110万円の基礎控除を超えると贈与税が発生するため、税制を理解したうえで慎重にすすめることが大切です。

7-3.専門家へ相談してアドバイスをうける

再婚家庭の相続は、感情・法制度・税務が複雑になることが想定されます。

そのため、相続に詳しい専門家(税理士など)に早めに相談することをおすすめします。

特に以下のようなケースでは、専門家に関わってもらい、意見を求めるほうがよいでしょう。

・前婚の子と現配偶者の関係が疎遠である

・相続財産に不動産が含まれており、分けにくい

・前婚の子が未成年または行方不明

・遺言書に遺留分侵害の可能性がある

専門家にアドバイスをもらうことで、遺言者の希望を最大限反映しながら、法律的にもトラブルの起きにくい相続が可能になります。

8.まとめ

離婚後に相続が発生した際には、誰が相続人になるのか、どのように財産を分けるのかが非常に複雑になりやすく、トラブルも起こりやすくなります。

特に、元配偶者の子にも相続権があることを現配偶者が知らなかったり、遺産の分け方が明確でなかったりすると、家族間での感情的なトラブルが生じやすくなります。

こうしたトラブルを未然に防ぐためには、次のような対策が重要です。

- 遺言書や財産目録を作成して、自分の意志を明確に残す

- 生前贈与を活用して、財産の分け方を事前に調整する

- 法律や税務に詳しい専門家に相談し、自分の家庭事情に即した相続対策を講じる

また、相続人が未成年や行方不明である場合は、「特別代理人の選任」や「公示送達」「不在者財産管理人の申立て」といった法的手続きも必要になることがあるため、専門的な対応が求められます。

残された家族が安心して関係を続けていけるように、今のうちから準備をすすめておくことが大切です。少しでも不安がある方は、お気軽に相続に強いOAG税理士法人へお問い合わせください。

- 監修者情報

- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。