婚外子の相続権とは?嫡出子との違いや認知手続きをわかりやすく解説

- その他

- 相続

- 遺言

親の死後、遺産相続の手続きを進めている最中に「婚外子の存在が判明した」というケースは、決して珍しくありません。また、ご自身が婚外子であることを知り、「財産を相続する権利があるのだろうか?」と不安を感じている方もいらっしゃることでしょう。

近年の法改正により、婚外子に対する法的な扱いは大きく変わりましたが、相続においては「認知」があるかどうかが重要なポイントとなります。

本記事では、婚外子と嫡出子の違いから、婚外子の相続権、その前提となる認知の種類や手続き、さらには相続トラブルを防ぐための対策まで、具体的に解説します。「知らなかった」では済まされない相続の現場に備えるために、ぜひご一読ください。

目次

1.婚外子とは?嫡出子との違いと法的定義

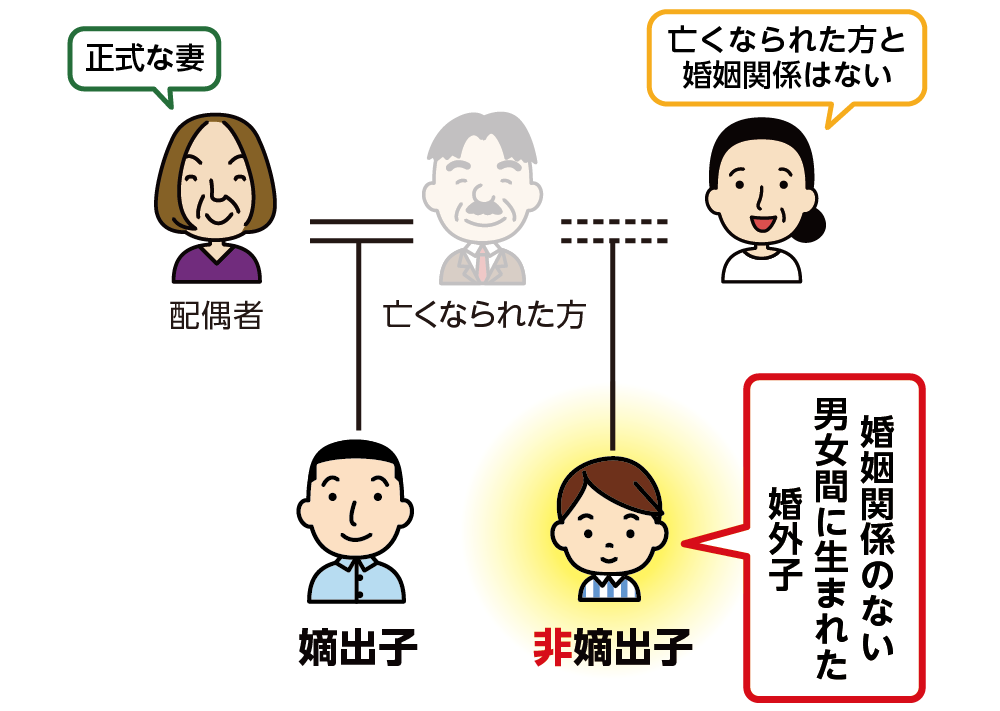

「婚外子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことで、「非嫡出子」とも呼ばれます。一方、嫡出子は、法律上婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供です。以下に、婚外子(非嫡出子)と嫡出子の主な違いを示します。

表1:婚外子と嫡出子の違い

|

区分 |

婚外子(非嫡出子) |

嫡出子(ちゃくしゅつし) |

|

定義 |

婚姻外で生まれた子(認知が必要) |

婚姻中に生まれた子 |

|

母との関係 |

出生により自動的に成立 |

出生により自動的に成立 |

|

父との関係 |

認知されなければ親子関係は成立しない |

出生により自動的に成立(父が婚姻中の場合) |

|

戸籍の表記 |

2004年より、母が分娩した嫡出でない子の出生の順に「長男(長女)」「二男(二女)」等と記載される。それまでの「男」又は「女」の記載は、申し出により変更可。 |

「長男」「長女」など続柄が記載される |

|

相続権(現在) |

認知されれば嫡出子と同等(2013年法改正以降) |

法定相続分あり |

|

過去の相続分 |

嫡出子の2分の1(2013年以前/違憲と判断) |

― |

2.婚外子の相続権とその条件

婚外子が相続人となるための条件と、実際に相続が発生した場合の遺産の取り分について解説します。

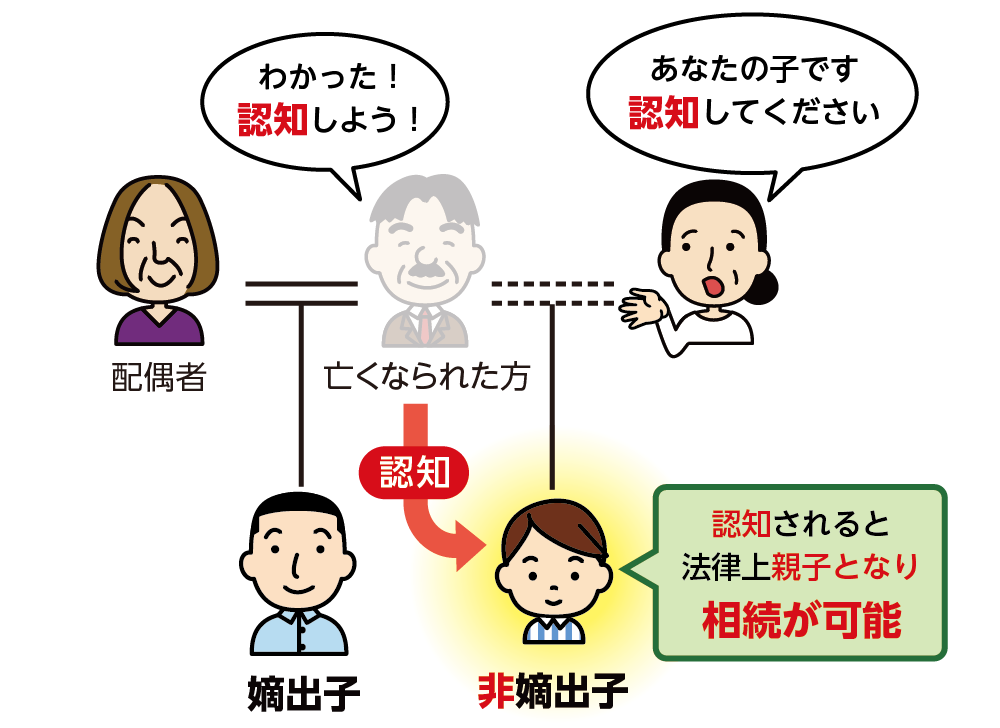

2-1. 父親の認知があって初めて相続権が発生する

婚外子は、出生により母親とは自動的に親子関係が成立しますが、父親との法的な親子関係は認知されない限り成立しません。親子関係が成立しなければ、婚外子は父親の相続権を持たず、相続人にはなれません。そのため、父親の遺産を相続するためには、認知されていることが前提となります。

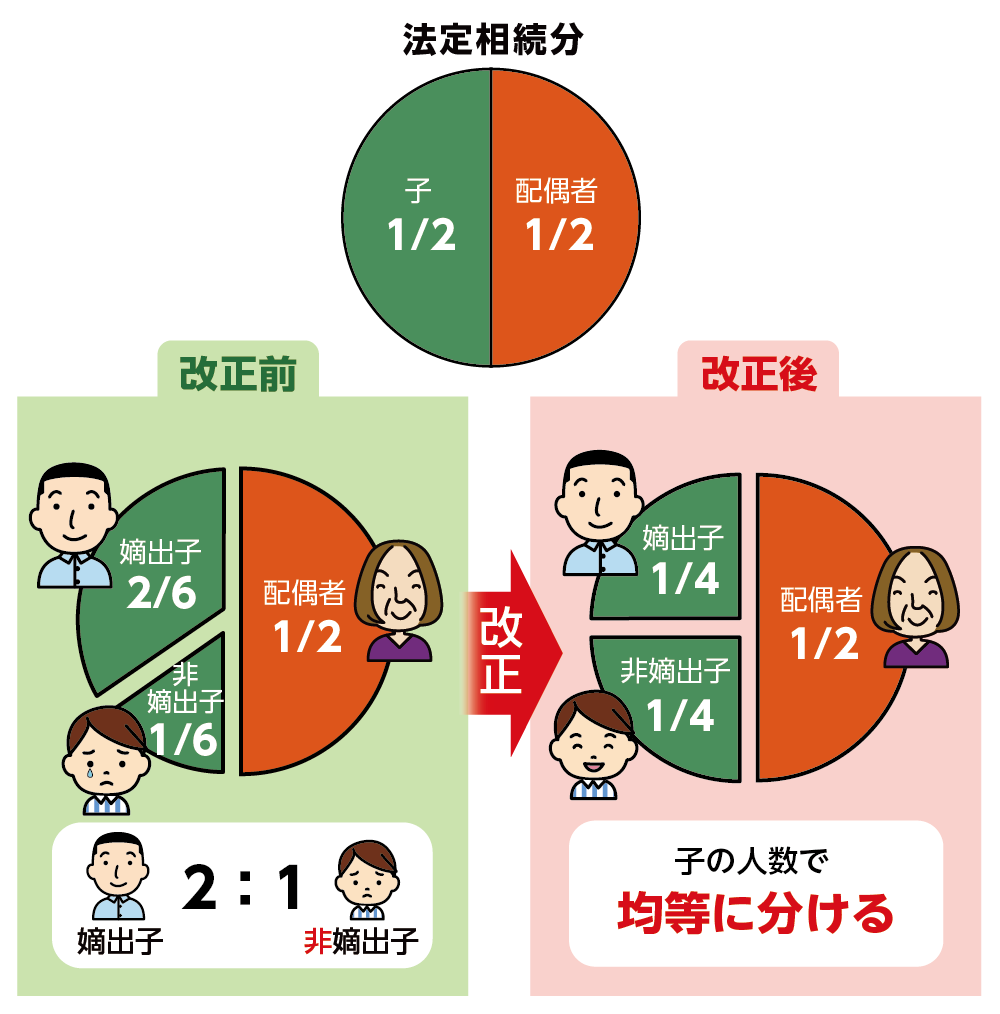

2-2. 認知された婚外子の相続割合

2013年に民法の一部改正が決定されるまでは、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされており、不平等な取り扱いがなされていました。

たとえ認知されていても、非嫡出子であるという理由だけで相続において不利益を受け、嫡出子と差別されていたのです。

このような扱いは憲法違反であるとして、最高裁判所は相続における非嫡出子と嫡出子の相続分を平等にすべきとの判断を示しました。これを受けて、非嫡出子と嫡出子の相続分が同等であることが正式に法律で認められるようになりました。

具体的には、婚外子が父親から認知されている場合、相続権は以下のように分配されます。

<婚外子がいる場合の相続割合具体例>

相続人の構成例: 配偶者、嫡出子、認知された婚外子

配偶者: 1/2

嫡出子: 1/4

認知された婚外子: 1/4

このように、認知された婚外子は嫡出子と同じ割合で遺産を受け取ることができます。

図3:認知後婚外子は嫡出子と同じ割合で相続できる

2-3.認知された婚外子は遺留分も請求できる

遺留分とは、法定相続人に最低限保障される相続財産の割合のことで、原則として法定相続分の2分の1とされています。

これは、遺言などで他の相続人の権利が著しく侵害されるのを防ぐために設けられた制度です。

認知された婚外子も、嫡出子と同様に遺留分を持つ法定相続人となります。そのため、遺留分が侵害された場合には、「遺留分侵害額請求」によって、自身の権利を主張することが可能です。

この請求は、相続があったこと及び遺留分の侵害を知ったときから1年以内に行う必要があります。また、このような事情を知らなくても被相続人が亡くなった日から10年が経過した場合には、遺留分侵害額請求権は消滅します(除斥期間)。

婚外子が遺留分を行使するためには、法的な認知が前提となる点に注意が必要です。

3.認知の種類とその特徴

婚外子が父親の相続権を得るには、「認知されていること」が重要な条件です。しかし一口に「認知」といっても、その方法にはいくつかの種類があります。

それぞれの手続きや特徴について詳しく解説します。

3-1. 自発的に子を認知する「任意認知」

父親が自発的に婚外子を認知する方法です。父親が市区町村役場に「認知届」を提出します。子が成人している場合は、その子本人の同意が必要になります。なお、母親の同意は不要です。なお、胎児の場合は母親の承諾が必要です。

3-2. 遺言書に認知の意思を記す「遺言認知」

父親が遺言書に「婚外子を認知する」という内容を明記する方法です。遺言認知は相続が発生した後、つまり父親が亡くなった後に有効となります。

3-3. 裁判所を通じて認知を求める「強制認知」

婚外子本人、または母親が裁判所に認知を請求する方法です。父子関係が証明されれば、父親は認知を拒否することはできません。通常はDNA鑑定などで親子関係を証明します。

3-4.父親の死後3年以内に行う「死後認知」

父親が亡くなってから3年以内、婚外子が裁判所に認知を請求する方法です。この場合もDNA鑑定や証言により父子関係が確認される必要があります。

4.認知手続きと必要な書類

認知を行う際に必要な書類と、認知方法別の手続きの流れをご紹介します。認知された場合に記載されるのは「認知された子の戸籍」に父の名前が記載されます。

ちなみに父の戸籍に子が入る場合には別途「入籍」の手続きが必要になります。

4-1.認知手続き必要書類

必要書類は認知の方法(任意認知・遺言認知など)によって異なるため、事前に役所や専門家に確認することをおすすめします。

<婚外子の認知手続き必要書類>

表2:認知手続き必要書類

|

書類名 |

内容・補足 |

|

認知届 |

市区町村役場に提出する届出書 |

|

父親の本人確認書類 |

運転免許証、健康保険証など、公的な身分証明書 |

|

認知される子の承諾書 |

認知される子が成年の場合に必要(未成年の場合は不要)。 |

|

遺言書(遺言認知の場合) |

遺言によって認知する場合、遺言書の写しが必要(遺言書謄本) |

4-2.種類別の認知手続きの流れ

認知の方法別における手続きの流れをご紹介します。

それぞれの認知方法には事情や制約があるため、相続や戸籍の問題が絡む場合は弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。

表3:種類別の認知手続きの流れ

|

認知の種類 |

特徴 |

手続きの主な流れ |

|

任意認知 |

父が生存中に自発的に認知する方法 |

1. 認知届の記入 |

|

遺言認知 |

父が遺言書に認知の意思を記していた場合 |

1. 父の死亡 |

|

裁判認知(強制認知) |

父が認知を拒否する場合、子または母が訴訟を提起して認知を求める方法 |

1. 家庭裁判所に認知請求の訴訟 |

|

死後認知 |

父が認知しないまま死亡した場合に、子または母が家庭裁判所に申し立てる方法 |

1. 家庭裁判所に認知の申立て |

5.婚外子と相続トラブルを避けるための準備策

婚外子がいる場合、他の相続人との間で相続トラブルに発展することは少なくありません。トラブルを未然に防ぐためには、婚外子の法的地位を明確にし、事前に適切な対策を講じておくことが重要です。以下では、法的な認知や生前対策、意思表示の方法について解説します。

5-1. 婚外子の法的地位と認知の重要性

婚外子は父親から法的に認知されなければ、法律上の親子関係が成立していないため相続権も認められません。認知されないまま父が亡くなった場合は、他の相続人との争いに発展する可能性が高くなるということを前提に、父親が自発的に任意認知を行うか、もしくは遺言によって遺言認知を行うことがトラブルを防ぐ第一歩です。

また、父親が高齢になってから認知する場合には、遺言認知の形式を整えておくことが確実といえます。

5-2. 生前の対策として有効な手段

認知以外にも婚外子との相続トラブルを回避するために有効な生前対策をご紹介します。

<遺言書の作成>

特定の相続人に財産を遺したい場合や、相続分を指定したい場合には、遺言書で明確に意思表示をしておくことが重要です。

遺言書がない場合、法定相続分に従って分割されるため、婚外子の存在が後から判明すると、他の相続人が驚き、感情的な対立が起こりやすくなります。

<財産の生前贈与>

婚外子にあらかじめ一定の財産を贈与しておくことで、相続時の遺産分割協議を簡略化することができます。ただし、贈与税や将来の特別受益の扱いに注意が必要です。

6.専門家への相談のすすめ

婚外子が関係する相続は、感情面・法律面の双方で複雑になりやすく、適切な対応をしなければ深刻な争いに発展する場合があります。

特に以下のようなケースでは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

また、専門家により役割や相談できる内容が異なりますので、ご自身のケースにおいて必要な専門家を確認しておきましょう。

<専門家へ相談すべきケース>

・すでに婚外子がいるが、遺言や相続の準備ができていない場合

・他の相続人と婚外子の間でトラブルが発生しそうな場合

・婚外子本人として、相続権を主張したい・認めてほしいと考えている場合

・父の死後に認知を求めたい(死後認知・裁判認知)場合

表4:専門家の主な役割と相談内容

|

専門家 |

主な役割と相談内容 |

|

弁護士 |

相続争いの調整、死後認知や裁判認知の手続き代理、調停・訴訟の対応など |

|

司法書士 |

遺言書作成の補助、戸籍収集や相続登記の手続き支援 |

|

税理士 (相続専門) |

相続税の試算、婚外子への贈与や遺産分割による税負担の最小化 |

|

行政書士 |

任意認知や遺言書作成の書類作成支援、家庭裁判所への提出書類の作成サポートなど |

7.まとめ

婚外子の定義から相続権の有無、認知の方法と手続き、さらには相続トラブルを避けるための具体策までを解説してきました。

婚外子が相続権を得るには、「法的な認知」が前提条件となります。認知の方法には任意認知・遺言認知・裁判認知・死後認知があり、それぞれの手続きやリスクを正しく理解することが重要です。認知された婚外子は、嫡出子と同等の相続権を得ることができます。

また、遺言書の作成や生前贈与などの事前対策を講じることで、トラブルを大きく回避することが可能になります。万が一、相続の場面で婚外子の存在が判明した場合でも慌てずに対応できるよう、認知や相続権に関する基本的な知識を持っておくとともに、必要に応じて専門家への相談体制を整えておくことが大切です。

相続人に婚外子がいる場合は、複雑なケースや感情的な問題が絡むことも多いため、早い段階で弁護士や相続専門の税理士など、専門家に相談することをおすすめします。

ご不明な点、ご相談されたいことがございましたら、お気軽にOAG税理士法人へお問い合わせください。

- 監修者情報

- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。