相続手続きの負担を減らす「法定相続情報一覧図」とは?必要書類と取得手順をわかりやすく解説

- 相続手続き

大切なご家族を亡くされた後、悲しみの中で向き合わなければならないのが「相続手続き」です。

預貯金の解約、不動産の名義変更、年金の手続き、相続税の申告など、やるべきことは多岐にわたります。中でも戸籍の収集など、慣れない書類の準備に戸惑う方は少なくありません。

特に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式をそろえて、相続手続きごとに何度も提出する手間は、ご家族にとって大きな負担となります。

こうした負担を軽減できるのが「法定相続情報一覧図」です。この一覧図を作成しておけば、以後の相続手続きでは戸籍謄本の代わりに一覧図を提出できますので、手続きをスムーズに進めることができます。

本記事では、「法定相続情報一覧図」の概要から作成に必要な書類、取得の流れ、そして実際の活用場面までを、初めての方にもわかりやすく丁寧に解説いたします。

目次

1. 法定相続情報一覧図とは

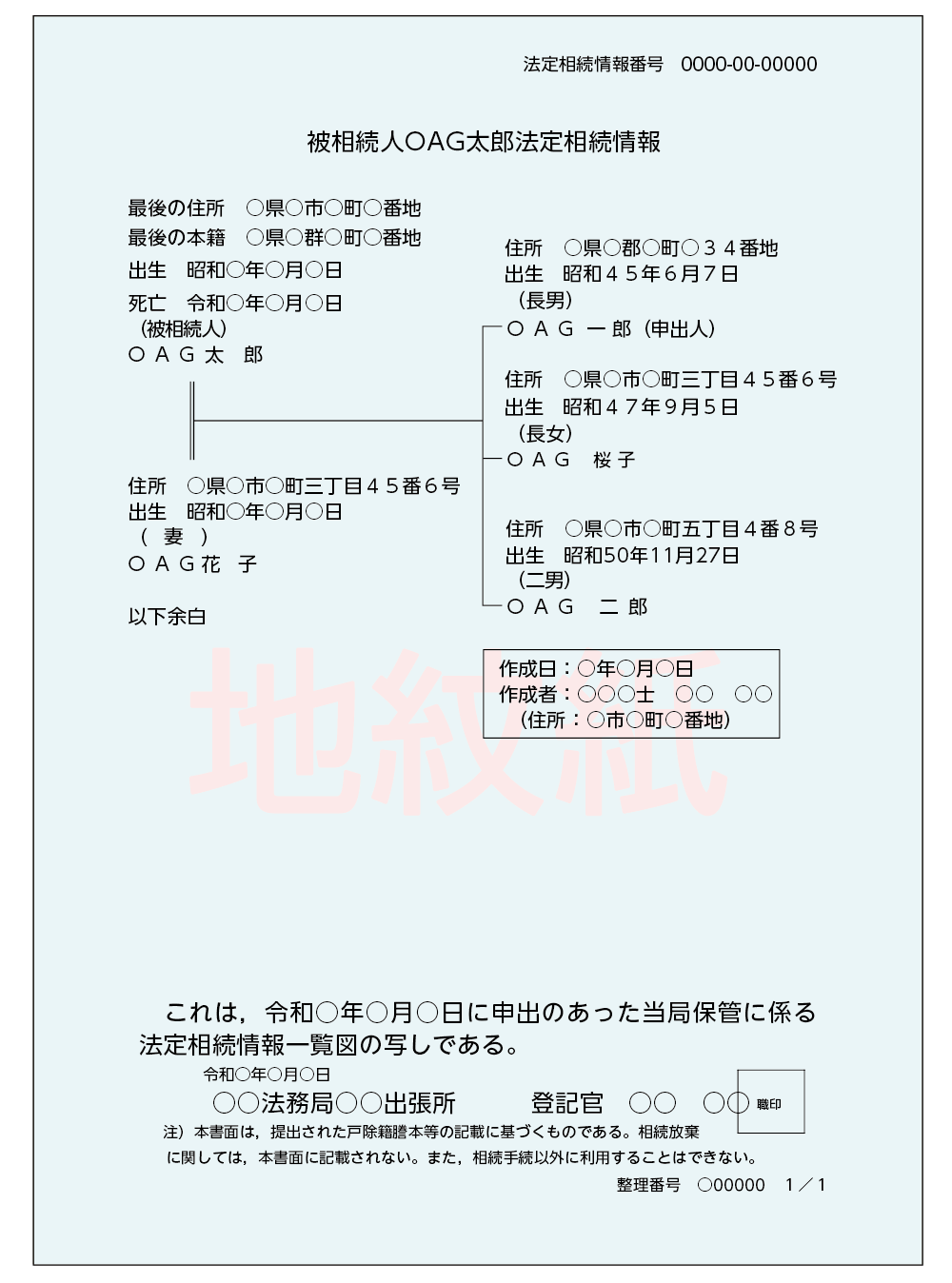

法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった方)と、その法定相続人との関係を一覧にまとめた書類です。法務局の登記官が内容を確認し、相続人が誰であるかを公的に証明してくれます。

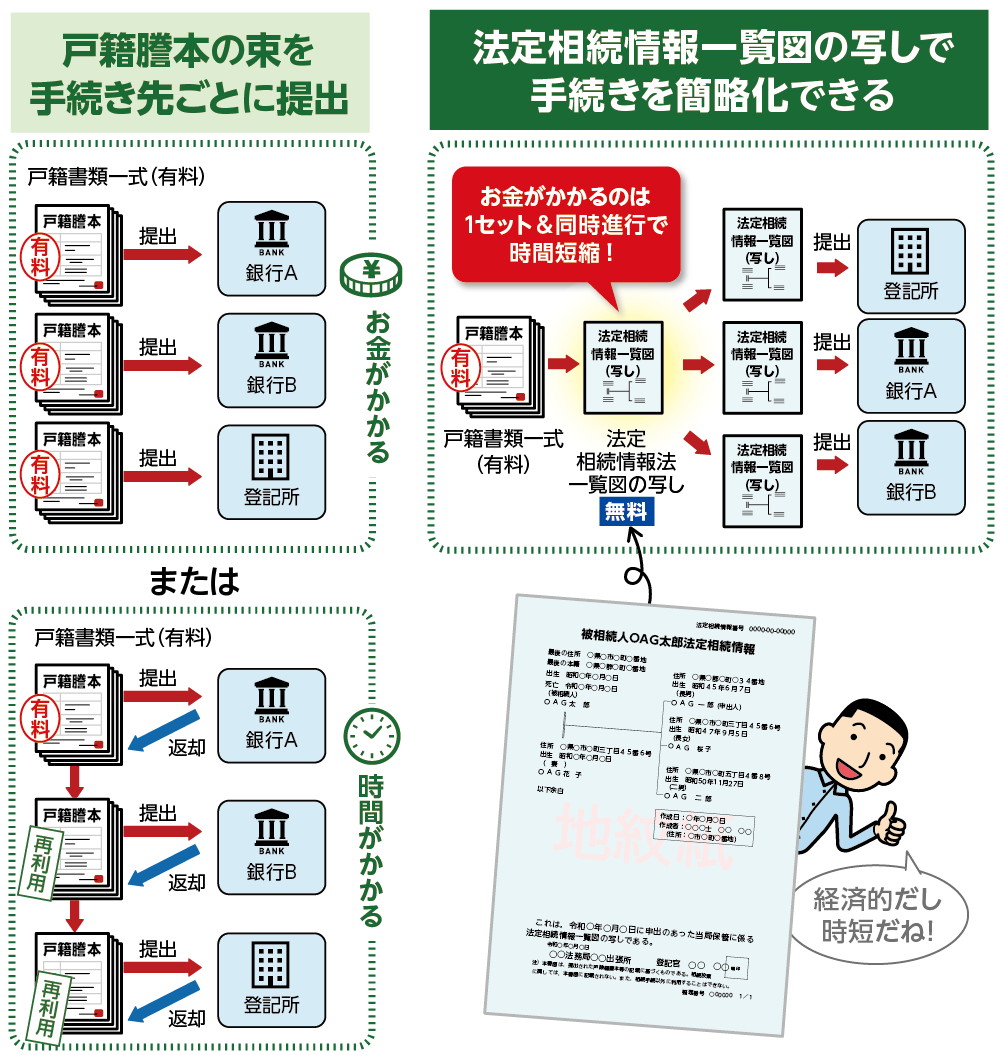

申出をすれば、法定相続情報一覧図の写しは無料で何部でも交付可能です。これにより、これまで金融機関や法務局などで手続きのたびに必要だった戸籍謄本一式の提出が不要になり、相続手続きの負担が大幅に軽減されます。

図1:「法定相続情報一覧図の写し」(法務局ホームページより抜粋、改変)

図2:法定相続情報一覧図の写しを取得すれば相続手続きを効率化できる

2. 法定相続情報一覧図を活用する4つのメリット

相続手続きでは、戸籍の収集や書類の提出など、思った以上に手間と時間がかかるものです。法定相続情報一覧図を活用すれば、こうした負担を大幅に減らし、手続きをスムーズに進めることができます。

ここでは、一覧図の主な4つのメリットをご紹介します。

2-1. 戸籍謄本一式の提出が不要になる

これまでの相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の束を手続きのたびに提出する必要がありました。しかし、法定相続情報一覧図を取得すれば、原本の戸籍謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」を提出するだけで手続きが進められます。

2-2. 相続手続きが効率化できる

相続人の情報が一覧図に明確に整理されているため、金融機関や法務局などでの手続きを迅速に進められます。

また、写しは必要な枚数を無料で取得できるため、複数の相続手続きを同時進行する際にも非常に便利です。

2-3. 5年間は再交付が可能

法定相続情報一覧図は、申出から5年間は同じ内容で再交付を受けることができます。たとえば、預貯金の解約と不動産登記を別のタイミングで行う場合にも、一度作っておけば再利用できるため、あらためて戸籍を取り直す必要がありません。

2-4. 代理人による申請も可能

法定相続情報一覧図の申出は、相続人本人だけでなく、司法書士や行政書士といった専門家などの代理人を通して行うこともできます。

手続きに不安がある方、忙しくて時間が取れない方、ご高齢の方などにとっては、専門家のサポートを受けることで安心して進められるのも大きなメリットです。

3. 法定相続情報一覧図を作成するための必要書類

法定相続情報一覧図を作成するには、以下の3つのカテゴリの書類をそろえて、法務局に申し出を行います。

3-1. 被相続人に関する書類

まず、被相続人に関する情報を明確にするため、以下の書類が必要です。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)

・被相続人の住民票除票(本籍記載のあるもの)

(※被相続人の住民票除票を取得することができない場合は被相続人の戸籍の附票)

これらの書類により、被相続人がいつ、どこで生まれ、どのような家族関係にあったかが確認できます。

3-2. 相続人に関する書類

次に、相続人が誰であるかを特定するための書類です。

・各相続人の現在の戸籍謄抄本(被相続人が死亡した日以後の証明日のもの)

・法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は各相続人の住民票

(続柄の記載があるものが望ましい)

配偶者、子、親、兄弟姉妹など、法定相続人全員分が必要です。

3-3. 申出人に関する書類

申出人とは、法定相続情報一覧図の作成を申し出る人です。多くの場合、相続人の1人が申出人になります。

・申出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードの写しなど)

・代理人が申出人となる場合は、委任状と代理人の本人確認書類

申請書類に不備があると受理されないことがあるため、提出前に必ず内容を確認することが大切です。

詳しくは法務局のホームページをご確認ください。

4. 法定相続情報一覧図を取得する4STEP

続いて、一覧図を取得するための具体的な流れを4つのステップでご紹介します。

通常、一覧図取得の申出は相続人が行いますが、法定代理人のほか、民法上の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)または資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士など)が代理人となり、手続きを行うことも可能です。

4-1. STEP①:書類の収集

まずは前章で紹介した被相続人・相続人・申出人に関する必要書類をすべて集めます。特に、被相続人の戸籍謄本は複数の市区町村にまたがるケースが多いため、早めに準備を始めるのがポイントです。

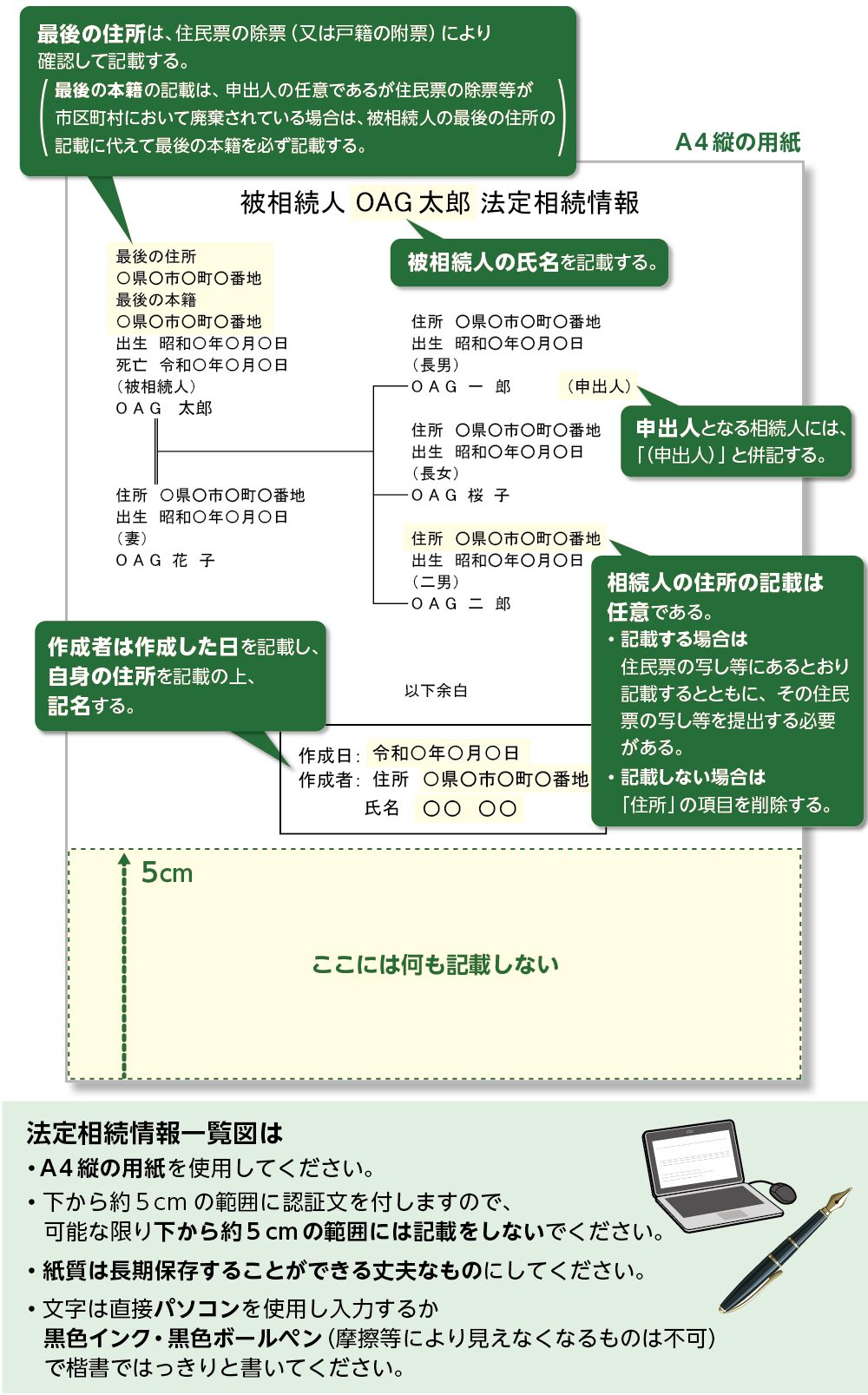

4-2. STEP②:法定相続情報一覧図の作成

収集した戸籍や住民票をもとに、被相続人と相続人との関係性を示した「一覧図(家系図形式)」を作成します。法務局のホームページからテンプレートをダウンロードすることができますが、不安な方は専門家(司法書士・行政書士など)への依頼も検討しましょう。

法定相続情報一覧図に、相続人の住所を記載するかどうかを選ぶことができます。ただし、住所を記載しない場合には注意が必要です。一覧図だけでは相続人の住所が証明されないため、相続登記などの手続きで、別途住民票や戸籍附票の提出を求められることがあります。そのため、法定相続情報一覧図は、相続人の住所を記載する形で作成することをおすすめします。

図3:法定相続情報一覧図の作成方法(法務局ホームページより抜粋、改変)

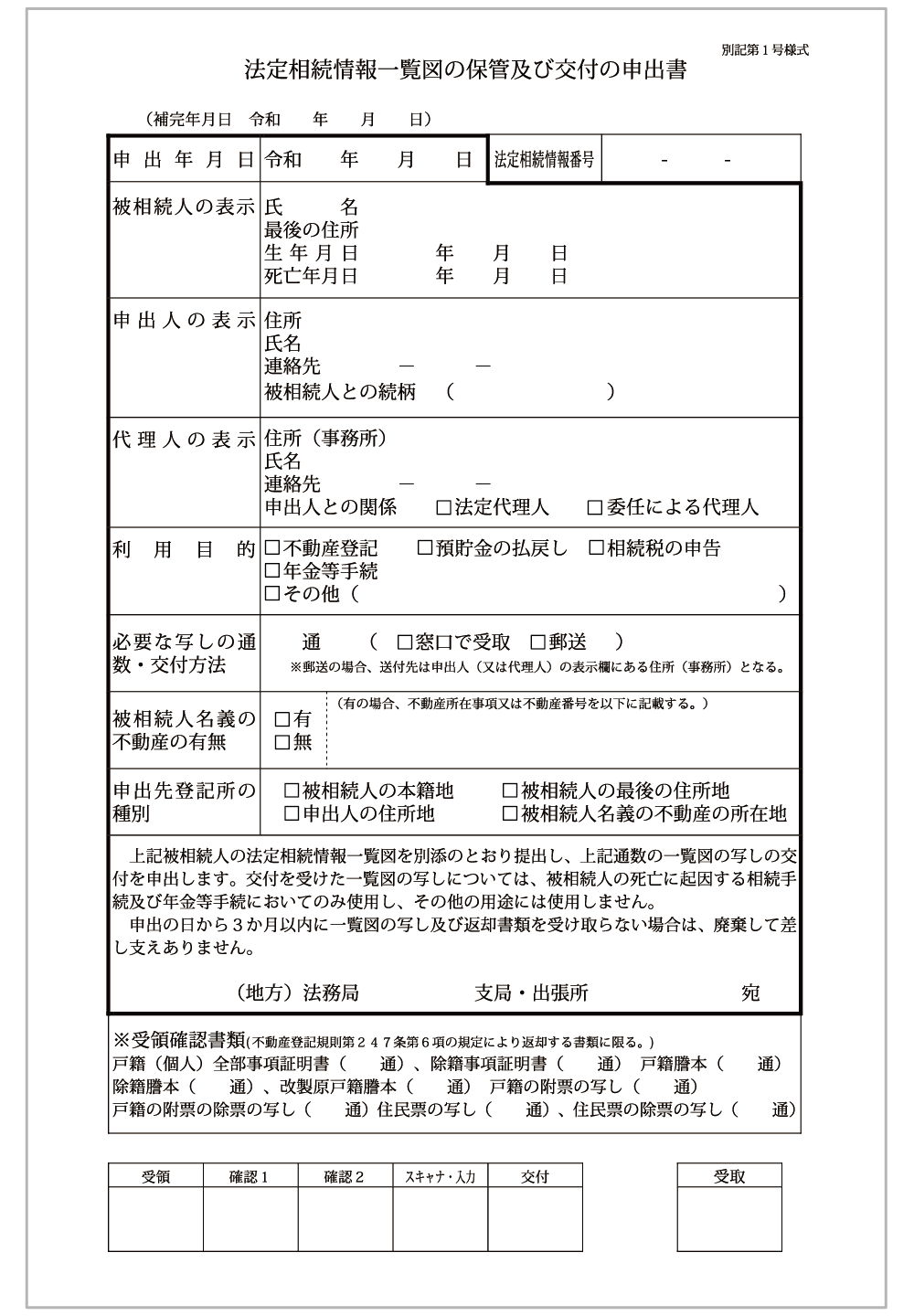

4-3. STEP③:申出書の記入

「法定相続情報一覧図の写しの交付の申出書」に必要事項を記入します。申出書には以下のような内容を記載します。

・被相続人の氏名・最後の住所・生年月日・死亡日

・申出人(相続人)の住所・氏名・連絡先・続柄

・利用目的

・必要な写しの通数

など

申出書も法務局のホームページからダウンロードできます。

図4:法定相続情報一覧図の申出書(法務局ホームページより抜粋・改変)

4-4. STEP④:法務局へ提出

すべての書類と申出書がそろったら、下記いずれかの法務局(登記所)へ提出します。

(1) 被相続人の本籍地

(2) 被相続人の最後の住所地

(3) 申出人の住所地

(4) 被相続人名義の不動産の所在地

郵送(返信用の封筒と郵便切手を同封)でも手続きが可能ですが、不備があって返送されるなどのリスクを避けるために、直接窓口に提出するほうがよいでしょう。

問題がなければ、1週間~10日程度で「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます(無料・複数部可)。

5. 法定相続情報一覧図を活用できる主な手続き

法定相続情報一覧図は、次のような相続関連手続きで活用できます。

・金融機関での預貯金の解約・名義変更

・不動産の相続登記

・有価証券・自動車等の名義変更

・生命保険金の請求

・年金の受給停止や未支給年金の手続き

・相続税の申告

(※被相続人に養子がいる場合など、法定相続情報一覧図だけでは相続人との関係性が明確に判断できないケースでは、補足資料として養子縁組を証明する戸籍謄本等の提出を求められることがあります)

6. まとめ

相続の手続きでは、戸籍を集めたり、金融機関や法務局で何度も同じ書類を提出したりと、ご遺族にとって大きな負担がかかります。

そんな煩雑な手続きを少しでもスムーズに進めるために役立つのが「法定相続情報一覧図」です。

一覧図を複数取得することで、一つの書類を使いまわす必要がなくなり、さまざまな手続きを同時並行的に進めることができるため、時間と労力の節約になります。

また、相続税の申告を控えている方にとっても、相続関係を明確にする資料として活用できます。相続に不安がある方や、手続きを円滑に進めたい方は、専門家に相談することをおすすめします。

- 監修者情報

- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。