相続争いは少額の遺産でも起きる!揉める7つの要因と対処法まで解説

- 相続

「相続」と聞くと、多くの方は税金の申告や名義変更といった手続きを思い浮かべるかもしれません。しかし実際には、相続の過程で家族間に感情的な対立が生じ、争いに発展するケースが少なくありません。

令和6年の司法統計によると、遺産分割事件7,903件のうち、遺産額が5,000万円以下の事案が全体の約8割を占めています。つまり、相続争いは決して一部の富裕層だけの問題ではないことが分かります。

相続は、家族だからこそ感情がぶつかりやすく、ひとたび争いになると解決が難しくなります。こうしたトラブルを防ぐには、早めの備えと正しい知識が不可欠です。

本記事では、相続争いの主な原因や対処法、そして未然に防ぐための具体策をわかりやすく解説します。ぜひご一読ください。

目次

1.相続争いはなぜ起きるのか?〜少ない遺産でも揉める現実〜

「うちには財産なんてたいしてないから、相続でもめることはない」と思っている方は少なくありません。しかし実際には、遺産の多い少ないにかかわらず相続争いが起きるケースは多々あります。

たとえば、遺産が現金よりも不動産中心である場合、その分け方をめぐって話し合いが難航することがあります。また、兄弟姉妹間で介護や金銭的支援への貢献に差がある場合や、特定の相続人に生前贈与が行われていた場合なども、争いの火種になることがあります。

相続人それぞれの立場や感情が複雑に絡むことで、冷静な話し合いが難しくなり、相続争いに発展することがあります。

図1:相続争いは「遺産の多い少ないに関わらず起こるもの」

2.相続争いの7つの要因

相続争いは、一つの理由だけで起きるものではなく、複数の事情や感情が絡み合っているのが一般的です。ここでは、典型的な7つの要因を整理してご紹介します。

2-1.法定相続分をめぐる主張の対立

被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で財産の分け方を決める必要があります。法律で定められた「法定相続分」はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば異なる割合で分割することも可能です。そのため、法定相続分に納得できない相続人がいると、協議が難航する原因になります。

2-2.遺産の大半が分割しにくい不動産である

現金と異なり、不動産は公平に分けることが難しい財産です。特に遺産の大半を不動産が占める場合には、「誰が取得するのか」「売却するかどうか」「共有とするか」など、相続人間の意見が対立しやすくなります。

図2:相続財産に不動産がある

2-3.特定の相続人にのみ生前贈与が行われていた

被相続人が生前に特定の相続人に多額の贈与を行っていた場合、「公平ではない」と感じる相続人が出てくることがあります。遺産分割協議では「生前贈与分も考慮すべき」と主張する相続人と、「それは別の問題だ」と考える相続人との間で意見が対立し、争いにつながるケースが多く見られます。

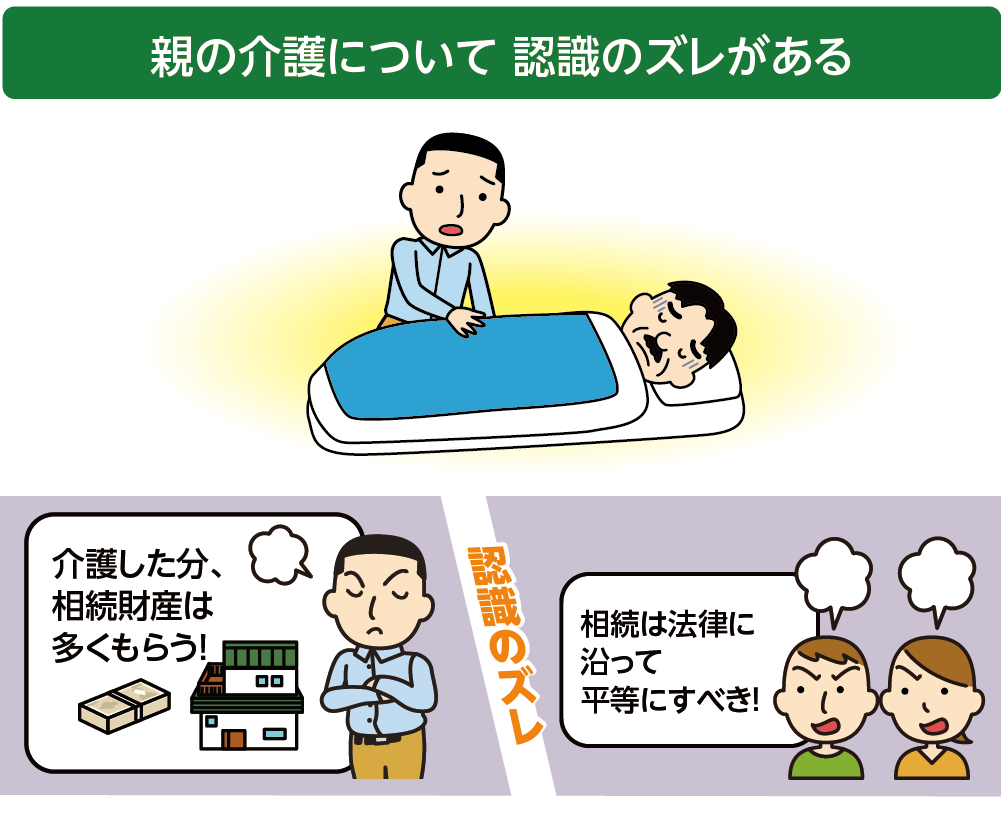

2-4.親の介護への貢献と「寄与分」の主張

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、他の相続人よりも多く遺産を受け取れる制度です。「長年介護をしてきた」「生活費を援助してきた」などの理由で寄与分を主張する場合、原則として相続人全員の合意が必要です。

そのため、介護の程度や貢献度に対する認識の違いが相続人間で対立を生みやすく、争いの原因となることがあります。

図3:親の介護について認識のズレがある

2-5.通帳や金銭を管理していた相続人への不信感

被相続人の生前に、特定の相続人が通帳や現金を管理していた場合、他の相続人から「使い込みがあったのでは」と疑念を持たれることがあります。金銭管理の透明性が低かった場合には不信感が高まり、遺産分割協議が進まなくなる可能性もあります。

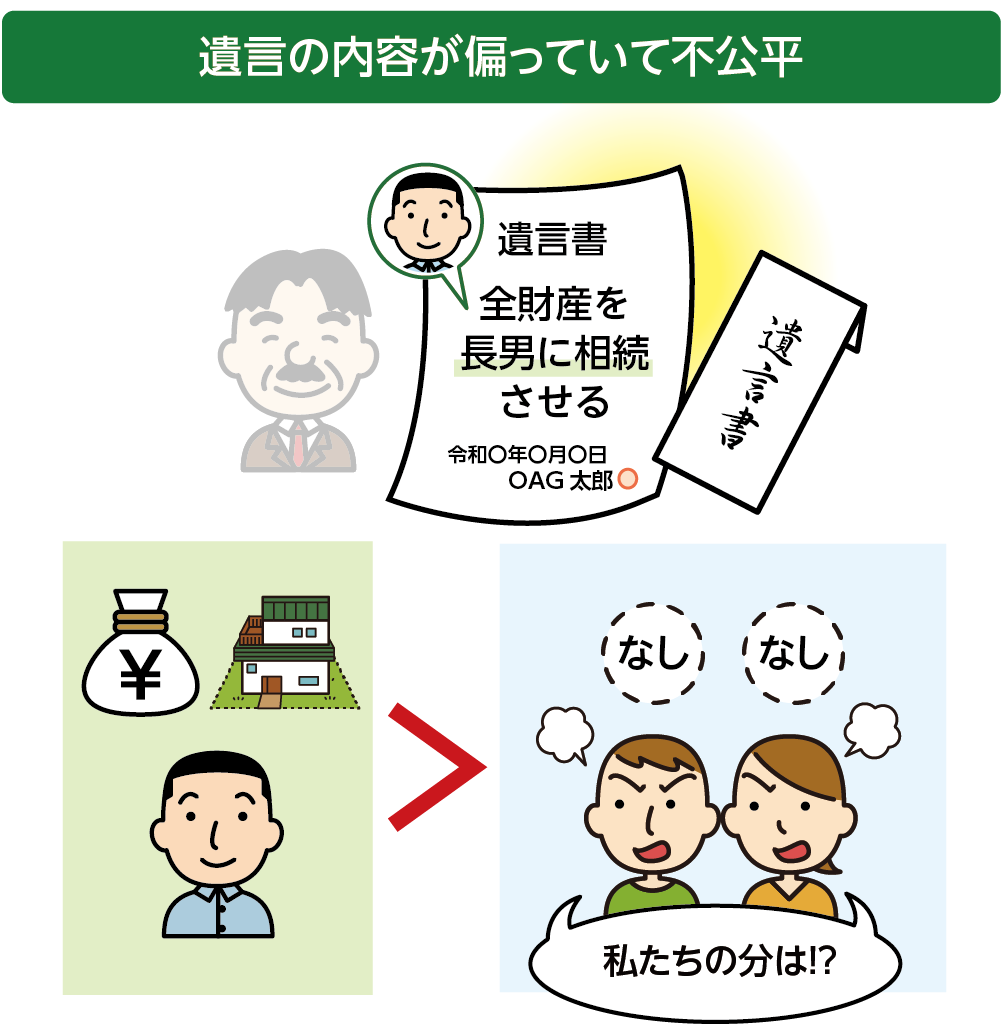

2-6.内容が偏った遺言書がある

遺言書が存在していても、その内容が特定の相続人に著しく有利に偏っている場合、他の相続人が不満を抱きやすくなります。特に遺留分を侵害する内容であった場合には、「遺留分侵害額請求」が行われ、争いに発展する可能性があります(3-2参照)。

図4:偏った内容の遺言書

2-7.養子縁組・再婚家庭など複雑な家族構成

亡くなった方が再婚していた場合、前婚の配偶者との間に生まれた子どもも法定相続人になります。また、養子縁組をしている場合は、養子も実子と同じ権利を持ちます。こうした家族構成が複雑なケースでは、相続人間の関係性や感情面の対立が生じやすく、相続分について合意することが難しくなるため、相続争いに発展するリスクが高まります。

3.遺言書の内容や有効性を巡る争い

遺言書があっても、それがすべての相続トラブルを防ぐとは限りません。内容や有効性そのものが新たな争いの火種になることもあります。ここでは代表的な2つのトラブルを取り上げます。

3-1.遺言能力の有無と遺言書の有効性

遺言能力とは、遺言者がその内容と結果を理解し、適切に判断できる能力を指します。遺言書は、原則として被相続人に遺言能力が備わっていた状態で作成されなければならず、不十分であった場合には無効とされる可能性があります。認知症の疑いがある高齢者などが作成した場合は、その有効性を巡って争いが生じることがあります。

3-2.遺言内容が遺留分を侵害している場合

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に保障された最低限の相続分です。

遺言書によって特定の相続人に多くの財産を相続させることも可能ですが、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができるため、争いの原因となることがあります。

4.相続争いが続くとどうなる?

相続争いが長引くと、家族関係だけでなく、財産管理や税務面にも大きな悪影響が及びます。本章では、相続が円滑に進まなかった場合に起こりうる問題を解説します。

4-1.不動産の売却・活用ができない

遺産分割がまとまらないと、不動産の名義変更ができず、売却や賃貸といった活用もできません。その間も管理費や固定資産税といった負担は継続するため、相続人全員にとって不利益な状況が生まれます。

4-2.相続税を減額できる特例が適用できない

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、相続税を軽減する制度がありますが、これらは「相続税の申告期限までに遺産分割が成立していること」が条件です。争いが長引くことで、これらの特例が使えなくなるリスクがあります。

5.相続争いを防ぐための具体的対策

相続争いを未然に防ぐには、事前の準備が非常に重要です。本章では、今日から取り組める相続争いの予防策を具体的にご紹介します。

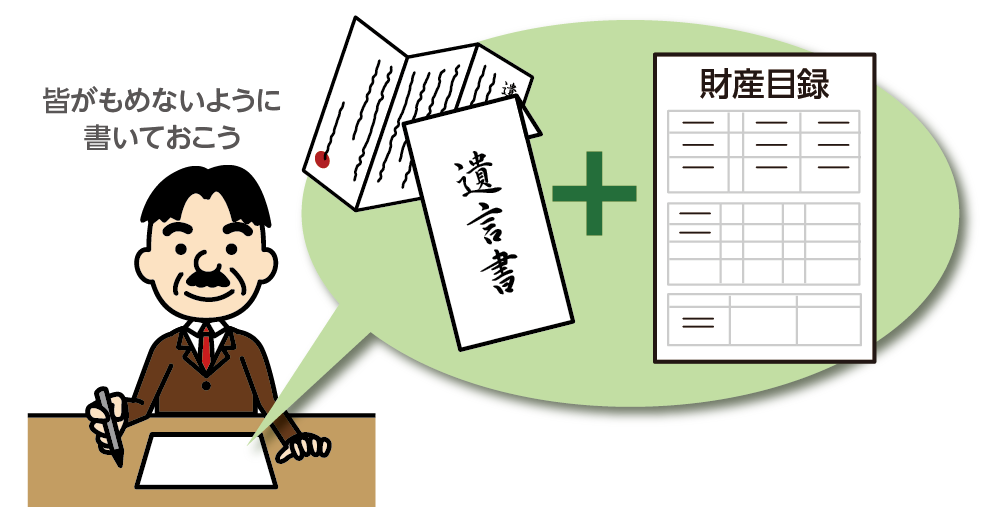

5-1. 遺言書・財産目録の作成

相続人間の誤解や不信感を防ぐためには、遺言書や財産目録をあらかじめ用意しておくことが有効です。特に公正証書遺言で作成すれば、内容の信頼性が高く、紛失や改ざんの心配もありません。

図5:遺言書を作成する

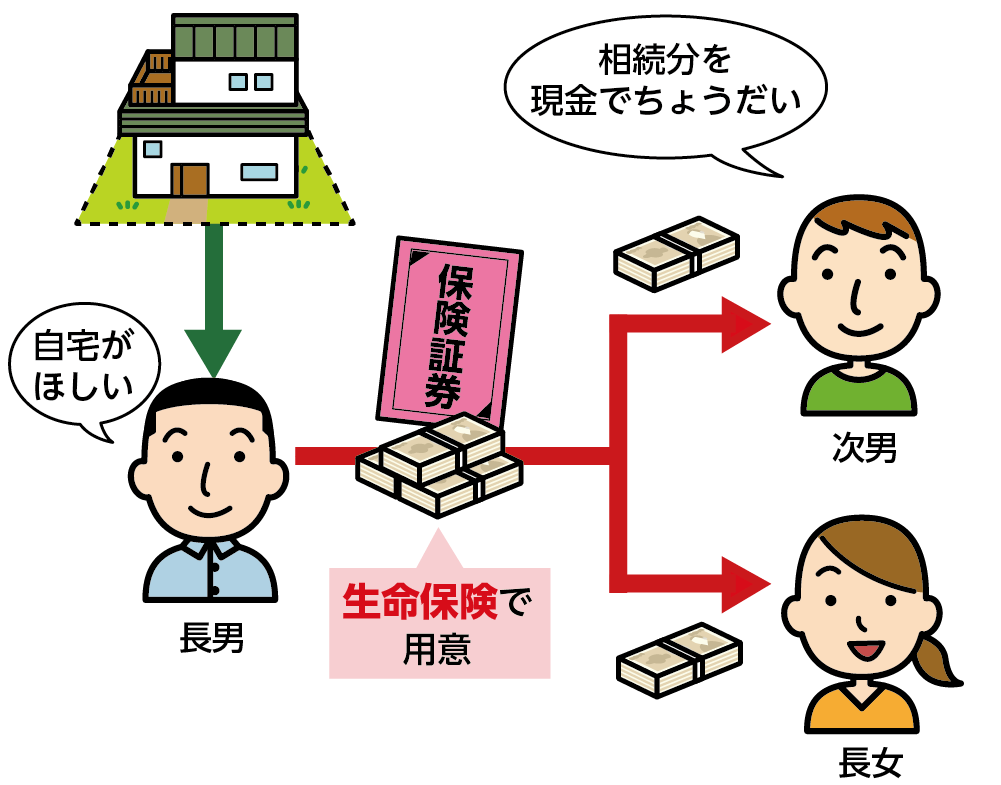

5-2. 生命保険の受取人を指定

生命保険金は「受取人固有の財産」として扱われ、遺産分割の対象にはなりません。たとえば、不動産を相続する予定の相続人を保険金の受取人に指定することで、他の相続人との公平性を保ちやすくなります。

図6:生命保険を活用する

5-3. 家族信託の活用

家族信託は、信頼できる家族に財産の管理や処分を託す制度です。認知症などで判断能力が低下した場合でも、事前に定めたルールに基づき財産を運用できます。家族信託により、生前に財産の承継先を明確にできるため、遺産分割協議の必要がなくなり、争いを回避しやすくなります。

6.相続争いになった場合の対処法

万が一相続争いに発展した場合でも、冷静な対処により円滑な解決を目指すことが可能です。本章では、3つの対処方法をご紹介します。

6-1.代償分割する

代償分割とは、特定の相続人が不動産などの現物を取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払う遺産分割方法です。たとえば、長男が実家を相続し、長女には代償金として現金を支払うといった形で、公平な分割を実現できます。

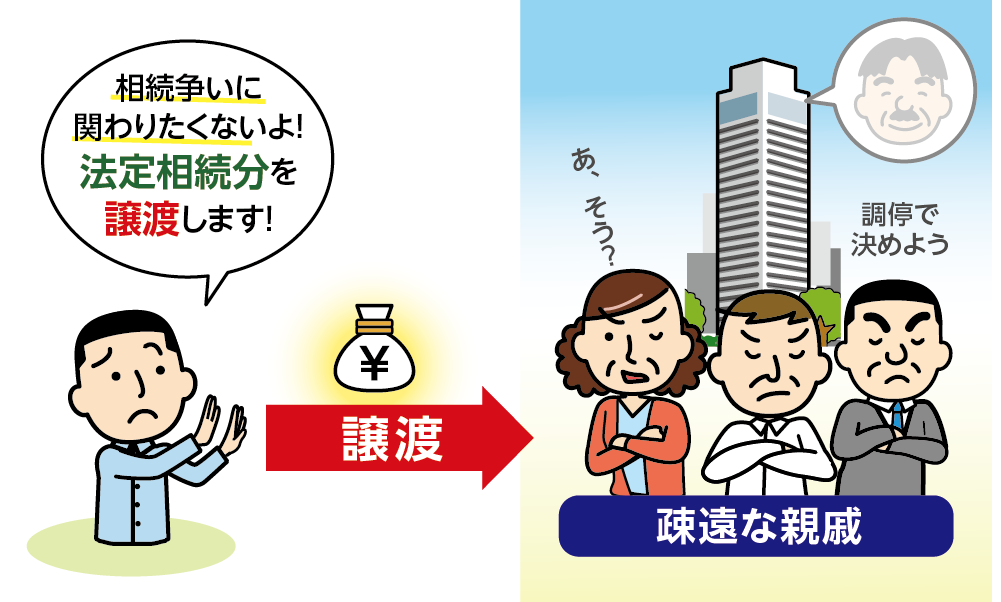

6-2.相続分を譲渡する

相続分の譲渡とは、自分の相続分を他の相続人や第三者に譲り渡す方法です。相続分を譲渡すると、その人は財産の相続権を失うため、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。そのため、相続トラブルを避けるための有効な手段となります。

図7:相続分を譲渡する

※相続分の譲渡について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

6-3.遺留分を放棄する

遺留分は、生前に放棄する場合には家庭裁判所の許可が必要ですが、相続開始後であれば当事者間の意思表示のみで放棄が可能です。争いの回避策として有効な選択肢の一つです。

※遺留分の放棄について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

7.相続争いを弁護士に相談するメリット

相続争いが複雑化・長期化してしまった場合には、弁護士のサポートを受けることが重要です。法律的な解釈や手続きに基づいた適切なアドバイスを得ることで、感情的な対立から一歩引いた冷静な対応が可能となります。

特に遺留分侵害額請求や遺言の有効性をめぐる争いが生じた場合には、専門家の助言を活用することで、円滑な解決への道筋をつけることができます。

図8:専門家に相談する

8.まとめ

相続争いは、財産の多寡にかかわらず、どの家庭にも起こりうる問題です。いったん争いが発生すると、感情的な対立に発展しやすく、相続手続きが長期化してしまう恐れもあります。

こうしたトラブルを未然に防ぐためには、遺言書や財産目録の作成など、事前の備えと正しい知識が欠かせません。

また、万が一争いが生じた場合も、早い段階で専門家に相談することで、円満な解決につなげることが可能です。

将来の相続に備えて、今のうちから少しずつ準備を進めておくことが、ご家族の大切な関係を守る第一歩となります。

- 監修者情報

- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。