相続でもめたくないあなたへ“争族”を回避するための具体的な備えとは?

- 相続

- 相続手続き

大切な家族との絆を未来へつなぐはずの「相続」。しかし、それがきっかけで、これまで仲の良かった家族関係にひびが入り、争いへと発展するケースは、残念ながら決して珍しくありません。

「うちの家族は大丈夫」

「財産なんて、もめるほどないから関係ない」

そう思っていても、いざ相続が現実のものとなった時、些細な認識の違いや感情のもつれから、深刻なトラブルに発展してしまうことがあります。

このように相続をきっかけにもめることは、“争族(そうぞく・あらそうぞく)”とも呼ばれ、誰にでも起こりうる問題です。

この記事では、相続で家族がもめてしまう主な原因と典型的なケースを具体的に解説し、そうした事態を未然に防ぐために生前からできる具体的な対策を分かりやすくご紹介します。さらに、万が一もめてしまった場合の対処法についても触れていきます。

相続に対する漠然とした不安を解消し、ご家族全員が納得できる円満な相続を実現するために、今からできる準備を始めていきましょう。

目次

1.相続でもめる主な原因と典型的な4つのケース

相続トラブルにおいて、具体的にはどのような問題が原因となるのか、相続でもめることの多い4つのケースをご紹介します。

1-1.不動産が主な遺産である場合

遺産の大部分を実家などの不動産が占める場合は、非常にもめやすい典型的なケースといえます。それは、預貯金のように1円単位で公平に分割することが難しく、相続人の間で意見が対立しやすいためです。

「売却して現金で分けたい」

「思い出の家だから、誰かが住み続けてほしい」

「自分が住みたいが、他の相続人に渡すお金(代償金)はない」

このように、「売却するのか」「誰かが相続するのか」で意見がまとまらないのです。たとえ売却する方針で一致しても、売却のタイミングや価格を巡って新たな争いが起きることもあります。不動産という「分けにくい財産」が、円満な分割を阻む大きな壁となるのです。

図1:不動産は分けにくい

1-2. 特定の相続人が遺産を先に取得してしまう

亡くなった方の財産を、生前から特定の相続人が管理していることがあります。

例えば、同居していた長男が親の預貯金を管理していたようなケースです。

この場合、他の相続人から見れば「親のお金を使い込んでいるのではないか」「財産を隠しているのではないか」という疑念が生じやすくなります。財産を管理していた側は「生活費や介護費用として使った当然の支出だ」と主張しても、客観的な証拠がなければ他の相続人は納得できません。財産の全体像が不透明であることが、不信感を生み、相続トラブルの原因になります。

1-3. 特別受益の扱いでもめる

相続人の中に、被相続人から生前に多額の援助を受けていた人はいなかったでしょうか。例えば、以下のようなケースです。

• 住宅購入資金の援助

• 事業を始めるための開業資金

• 海外留学や私立医大の高額な学費

このような生前の援助は、法律上「特別受益」と呼ばれ、遺産の前渡しと見なされることがあります。その場合、受け取った分を相続財産に含めて計算し直す(持ち戻し)ことで、相続人間の公平を図ります。

しかし、援助を受けた本人は「あれは親が好意でくれた『贈与』だ」と主張し、他の相続人は「不公平だから遺産分割で調整すべきだ」と反発するなど、この「特別受益」の解釈を巡って激しくもめることが少なくありません。

1-4. 介護の負担に関する不公平感

特定の相続人が、長年にわたって亡くなった方の介護を一身に引き受けてきた場合も、トラブルの原因となりがちです。

介護に尽力した相続人は、「自分だけが大変な思いをしたのだから、その分、遺産を多くもらいたい」と考えるのは自然な感情でしょう。

この貢献分は法律上「寄与分」として認められる可能性がありますが、そのハードルは非常に高いのが実情です。裁判所に「寄与分」として認めてもらうには、親族として通常期待されるレベルを超える「特別な貢献」を証明しなくてはなりません。

そのため、介護をした側の「報われてほしい」という気持ちと、他の相続人からの「親子なのだから当たり前」「そこまで大変だったとは思わない」といった認識のズレが、もめる原因となります。

2.相続発生前にできる4つの対策

相続トラブルの多くは、事前の準備によって防ぐことができます。ここでは、もめないために、親が元気なうちから取り組める4つの具体的な対策をご紹介します。

2-1. 遺言書を作成する

相続でもめることを回避するための最も有力な対策が、「遺言書」の作成です。遺言書は、誰にどの財産を相続させるか、または相続割合を指定するもので、法律で定められた相続分(法定相続分)よりも優先されます。

分けにくい不動産の分割方法を指定したり、特定の相続人に財産を渡したい理由を「付言事項」として書き残したりすることで、残された家族の無用な憶測や対立を防ぐことができます。

ただし、遺言書は法律で定められた形式で作成しないと無効になってしまいます。自筆で作成する方法もありますが、より確実性を求めるのであれば、公証役場で作成する「公正証書遺言」がおすすめです。専門家である公証人が関与するため形式不備の心配がなく、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんのリスクもありません。

2-2. 家族で日ごろから話し合う機会を持つ

遺言書の作成とあわせて、家族間の「コミュニケーション」も欠かせません。なぜなら、相続トラブルの根底には、金銭問題だけでなく「親は自分のことをどう思っていたのか」「なぜあんな分け方をしたのか」といった感情的な問題がかかわっている場合があるためです。

親が元気なうちに、以下のようなことについて話し合う機会を持ちましょう。

- 親がどのような財産を持っているか

- その財産を将来どのようにしたいと考えているか

- 子(相続人)は実家などをどうしたいと考えているか

「相続」という言葉は直接的で使いにくいという場合には、「これからの人生のこと」「終活の一環として」といった切り口でも構いません。お互いの想いや状況を理解しておくことが、いざというときの誤解や不信感を防ぎ、円満な話し合いにつながります。また、エンディングノートの作成を活用して、メッセージとして残してもらう方法もよいでしょう。

2-3. 生前贈与を活用する

相続財産そのものを減らしておく「生前贈与」も、有効な対策の一つです。渡したい相手に、渡したいタイミングで財産を移転させることができます。

特に、毎年110万円までなら贈与税がかからない「暦年贈与」の制度を活用し、計画的に財産を移していくことで、将来の相続トラブルの種を減らすとともに、相続税の節税につながる場合もあります。

ただし、相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に加算されるルールがあるなど、注意すべき点も少なくありません。また、特定の相続人にだけ多額の贈与を行うと、それが新たな不公平感を生む可能性もあります。他の相続人への配慮や、税理士などの専門家への相談をしながら進めることが重要です。

2-4. 専門家へ早めに相談する

相続は、家族だけで解決しようとすると、法的な要件を満たしていなかったり、思わぬ税金が発生したりと、かえって問題をこじらせてしまう可能性があります。

- 遺言書の作成や相続人間の調整 → 弁護士、司法書士、行政書士

- 相続税の試算や節税対策 → 税理士

- 不動産の名義変更(相続登記)→ 司法書士

このように、相談内容に応じて専門家は異なります。

何から手をつけて良いか分からない場合でも、「まだ早い」と思わずに一度相談してみることをお勧めします。専門家の客観的な視点が入ることで、家族全員が納得できる公平な解決策への道筋が見えてくるはずです。

3.それでも相続でもめてしまった時の対処法

生前の対策が足りなかった、対策をしていたが意見がまとまらないなど、もめごととなってしまった場合は、当事者同士の話し合いだけで解決することは難しくなります。

ここでは、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)が不成立となった場合に、法律に則って解決を目指すためのステップを解説します。

3-1.遺産分割協議で決まらなければ法定相続分で分ける

相続が発生すると、まずは相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行いますが、ここでのゴールは相続人全員の合意です。

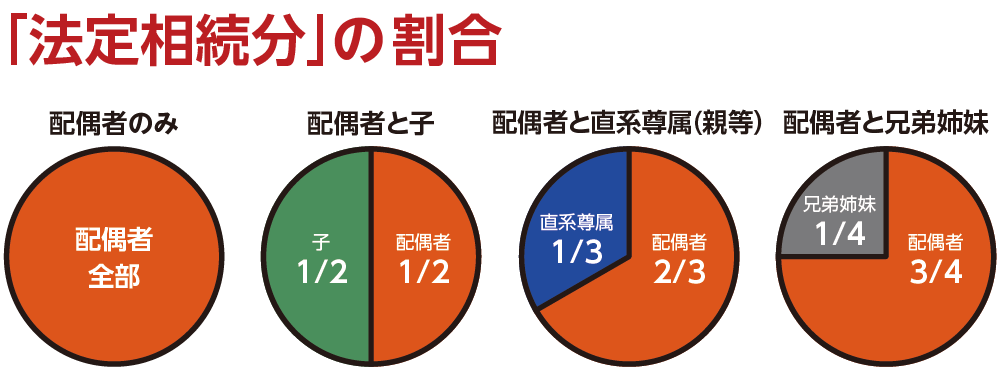

もし話し合いがまとまらない場合、一つの基準となるのが民法で定められた「法定相続分」です。これは法律が定める遺産分割の目安のことで、例えば相続人が配偶者と子2人なら、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4ずつとなります。

図3:法定相続分の割合

ただし、これはあくまで“目安”であり、強制力があるものではありません。法定相続分での分割に相続人のうち一人でも納得しない人がいれば、この方法で強制的に分割することはできません。全員の合意が得られない場合は、次のステップに進むことになります。

3-2.家庭裁判所による「遺産分割調停」

相続人全員での話し合いでは解決が困難な場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。

調停は、裁判官と民間の有識者から選ばれた調停委員が中立な立場で間に入り、相続人双方の主張を聞きながら、話し合いによる円満な解決を目指す手続きです。

裁判のように勝ち負けを決める場ではなく、あくまで話し合いの延長線上にあるのが特徴です。第三者が介入することで、感情的な対立が和らぎ、冷静に話し合いを進められるメリットがあります。

この調停で全員が合意に達すると、その内容をまとめた「調停調書」が作成されます。この調書は、裁判の判決と同じ強い法的効力を持ち、これに基づいて預金の解約や不動産の名義変更などの手続きを進めることができます。

3-3.調停・裁判には長期化、費用がかかる

家庭裁判所での手続きは有効な解決手段ですが、時間と費用がかかります。

調停は1回で終わることは稀で、通常は1か月に1回程度のペースで開かれます。そのため、解決までに1年以上かかることも珍しくなく、大きな負担となります。もし調停でも話し合いがまとまらない(不調に終わる)と、手続きは自動的に「遺産分割審判」へと移行します。

審判では、裁判官が一切の事情を考慮して、最終的な分割方法を決定します。

また、これらの手続きを弁護士に依頼すれば、当然その費用が発生します。弁護士費用は遺産の額などに応じて数十万円から数百万円以上になることもあり、金銭的な負担も決して軽くありません。時間、費用などの負担を考えると、裁判所での手続きは最終手段とし、できる限り相続人同士での遺産分割協議で、解決されることをおすすめいたします。

4.まとめ

相続でもめる原因の多くは、「遺産に分けにくい不動産がある」「介護の負担など生前の不公平感」といったケースが多いです。そして、これらの問題のほとんどは、「遺言書」と「家族間のコミュニケーション」という2つの事前準備によって、そのリスクを大きく減らすことができます。

相続は、いつか必ず訪れるものです。「まだ先のこと」「うちの家族は仲が良いから大丈夫」と思っているうちに、準備の機会を逃してしまうケースは少なくありません。大切なのは、問題を先送りにせず、家族が元気なうちに一歩を踏み出すことです。

相続とは、単に財産を分ける作業ではありません。それは、亡くなった方の想いを引き継ぎ、残された家族が新たな一歩を踏み出すためのものです。

相続でもめる可能性があってご不安な方や、お悩みの方は、OAG税理士法人へお気軽にご相談ください。

- 監修者情報

- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。