非嫡出子の相続とは?認知の手続き・相続権・注意点をわかりやすく解説

- 相続

「父に認知されている私にも、相続の権利はあるのでしょうか?」

「亡くなった父に非嫡出子がいたと聞かされました。どう対応すればよいですか?」

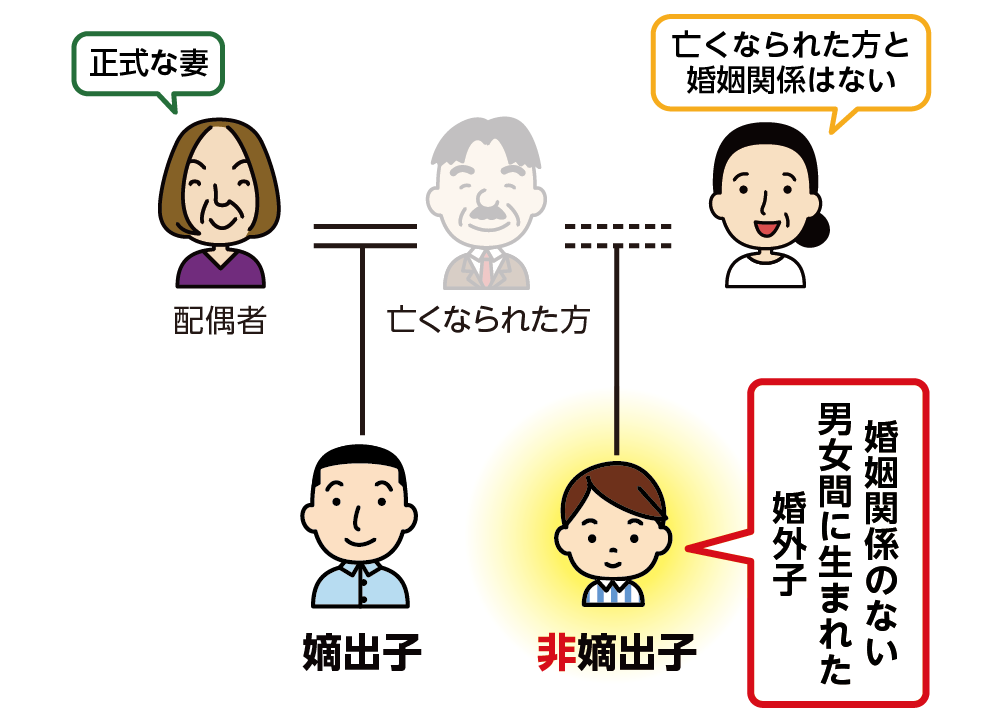

相続の現場では、こうした非嫡出子(ひちゃくしゅつし)に関するご相談をいただくことがあります。非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを指し、一般には「婚外子」とも呼ばれます。

非嫡出子が相続人に含まれる場合、嫡出子(婚姻関係にある夫婦の子)との違いや、相続手続きでの取り扱いに不安を感じる方も少なくありません。

本記事では、非嫡出子の法的な位置づけや認知の手続き、相続における注意点について、税務・法律の両面からわかりやすく解説します。ご家族に非嫡出子がいる方、またはご自身が非嫡出子という方にとって、安心して相続をすすめられるよう理解を深めていただければ幸いです。

目次

1. 非嫡出子とは

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを指します。「婚外子」とも呼ばれ、非嫡出子と婚外子は同義です。現在では、法律上、非嫡出子と嫡出子の相続分に差はありません。

ただし、非嫡出子が父親の相続人になるためには、「認知」されている必要があるなど、特有の手続きや条件があるため注意が必要です。

1-1. 嫡出子と非嫡出子の違い

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子どもを指します。これに対し、非嫡出子は、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもです。

たとえば、内縁関係のパートナーとの間に生まれた子は非嫡出子となります。

1-2. 非嫡出子と父親との親子関係は認知によって成立する

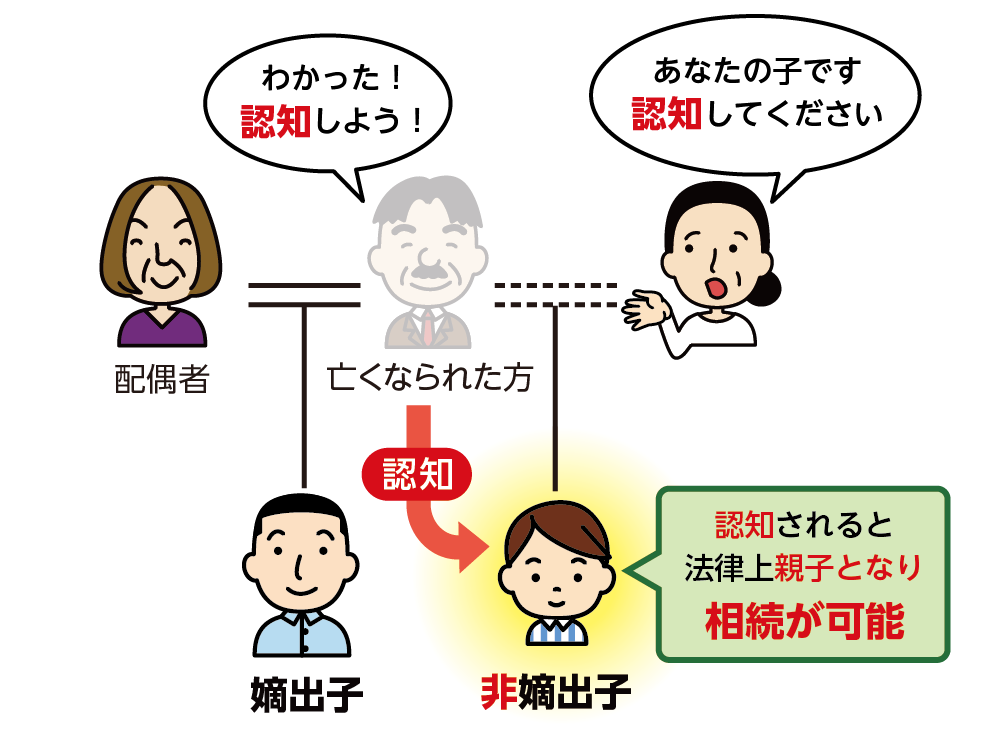

非嫡出子は、母親との間では出生と同時に法律上の親子関係が成立しますが、父親との間では、父親が認知することによって初めて法律上の親子関係が成立します。

認知とは、父親が「この子は自分の子である」と公に認めることであり、これにより非嫡出子は父親の法定相続人となる権利を得ます。

認知の方法には、役所への届出によるもののほか、遺言や裁判を通じた手続きがあります(4章参照)。

非嫡出子が父親に認知されると、出生の時にさかのぼって法律上の効力が発生しますが、認知により「非嫡出子」が「嫡出子」になるわけではありません。

1-3. 非嫡出子は母親の戸籍に入る

非嫡出子は、出生時に母親の戸籍に記載されますが、父親に認知された場合であっても、自動的に父親の戸籍に入ることはありません。父親の戸籍に入り、その姓を名乗るには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てたうえで、入籍の手続きを行う必要があります。

認知によって法律上の親子関係は成立しますが、戸籍の記載内容や姓の変更には、別途の手続きが必要になる点に注意しましょう。

2. 「300日問題」とは?父親と法律上の親子関係の推定

相続において、「誰と誰が法律上の親子関係にあるか」は非常に重要なポイントです。

その中でもしばしば問題になるのが、いわゆる「300日問題」と呼ばれるケースです。

これは、女性が離婚してから300日以内に出産した場合、民法上、その子は「前夫の子」として法律上の父子関係が推定されるというものです。

たとえ実際には別の男性との間に生まれた子であっても、戸籍上は前夫の子として記載されてしまう可能性があり、実の父親との関係が反映されないという問題が生じます。

次章では、この300日問題に関連して、実際に父親が誰なのかをどう判断するのか、そして親子関係を法的に修正する方法について解説します。

2-1. 婚姻中・離婚後に生まれた子の父親は誰?

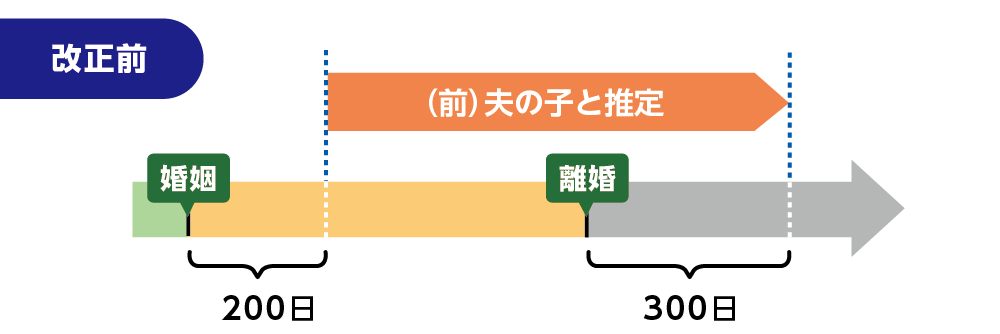

子どもの父親が誰かを法律的に判断するために、「嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)」というルールがあります。

これまでの民法では、

- 結婚から200日を過ぎて生まれた子

- 離婚後300日以内に生まれた子

は、どちらも原則として「夫または前夫の子」と推定されていました。

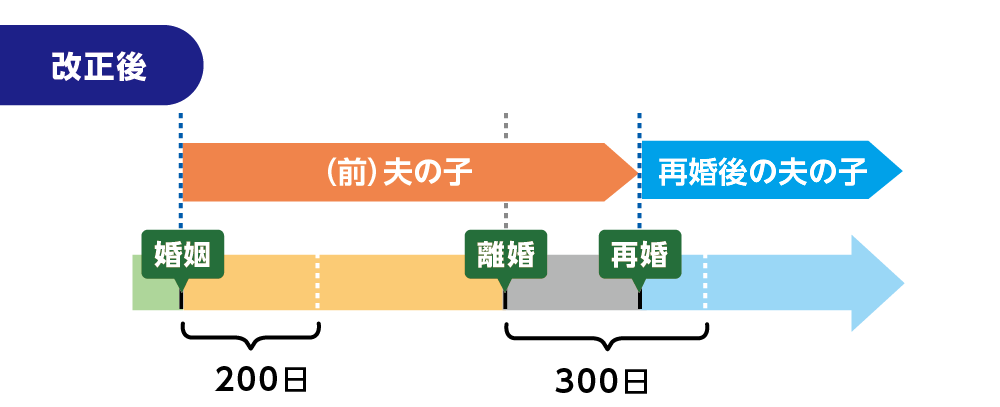

しかし、2024年4月1日から施行された民法改正により、このルールが見直されました。改正後は、

- 結婚後200日以内に生まれた子も、夫の子と推定

- 離婚後300日以内に生まれた子であっても、母親が再婚していれば、再婚相手の子と推定

されることになりました。

この改正により、実際の父親との関係が、より正確に戸籍に反映されやすくなっています。

3. 非嫡出子の相続

相続において、非嫡出子は「父親から認知されているかどうか」によって相続権を持つかどうかが決まります。認知されていれば、嫡出子と同じく相続人となり、相続分も平等です。認知がなければ、法定相続人とはみなされず、相続することはできません。

3-1. 非嫡出子が相続するためには父親の認知が必要

非嫡出子が父親の相続人となるためには、父親による「認知」が必要であり、認知されることで初めて、法律上の親子関係が成立し、相続権が認められます。逆に言えば、認知がされていない場合には、たとえ実の子どもであっても、法定相続人として扱われず、遺産を受け取る権利は発生しません。

また、認知は、生前でも死後でも可能ですが、タイミングや手続きによって対応が異なるため注意が必要です(4章参照)。

3-2. 非嫡出子の相続分は嫡出子と同じ

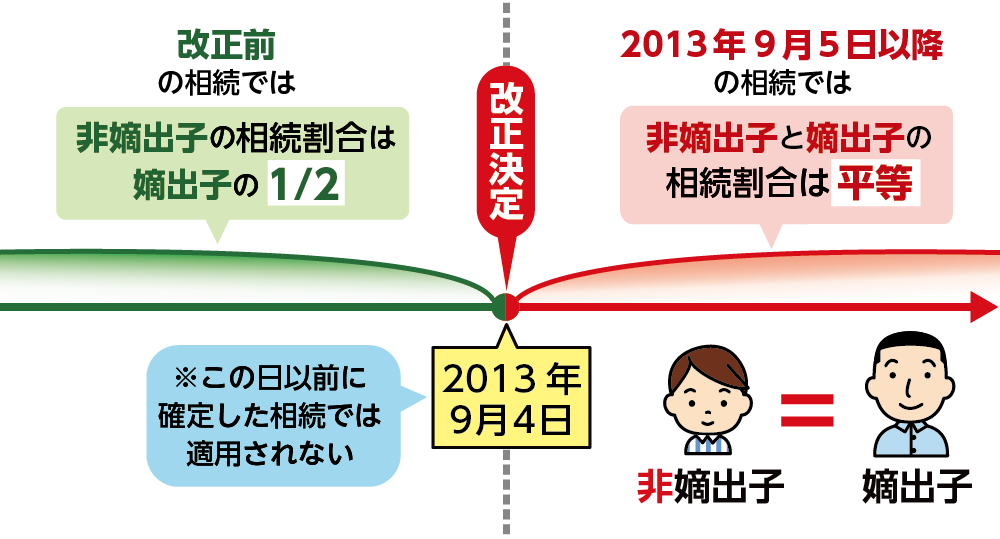

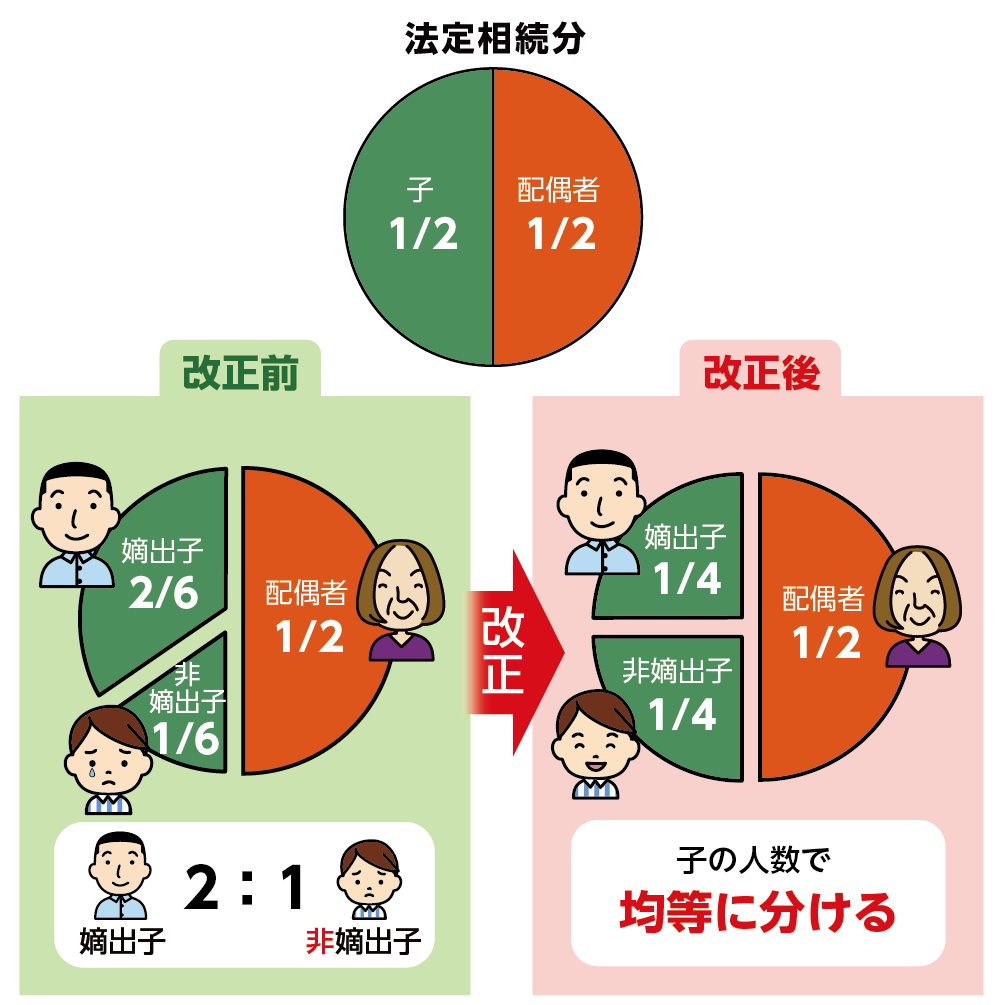

かつて民法では、非嫡出子の相続分は嫡出子の「2分の1」と定められていました。

しかし、2013年9月4日の最高裁判決により、この取り扱いは「法の下の平等」を定めた憲法に違反すると判断されました。これを受けて、民法も改正され、現在では非嫡出子は嫡出子と同じ相続分が認められています。

つまり、認知されていれば、非嫡出子であっても他の子と平等に法定相続人としての権利を持つことになります。

3-3. 認知された非嫡出子は第一順位の「法定相続人」

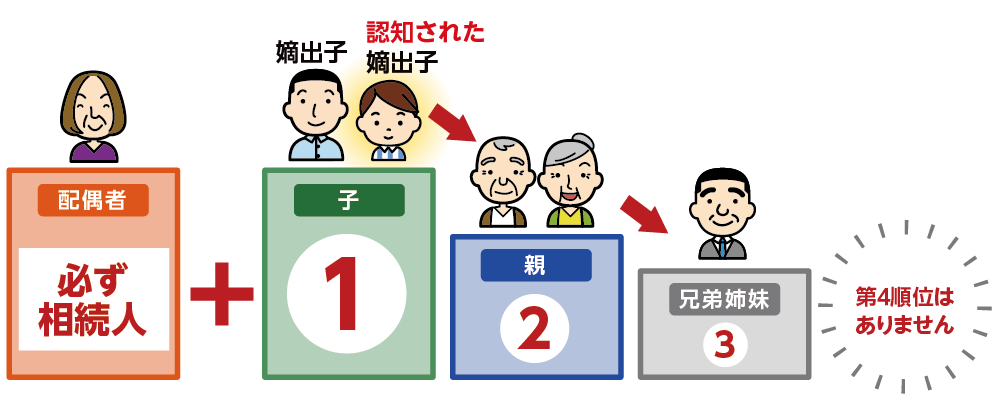

法定相続人とは、民法で定められた「遺産を受け取る権利を持つ人」です。

配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の血族については、以下のような優先順位が定められています。

- 第一順位:子(孫など直系卑属)

- 第二順位:父母(祖父母など直系尊属)

- 第三順位:兄弟姉妹(甥・姪)

同じ順位の相続人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、第一順位に1人でも相続人がいれば、第二順位以下の人には相続権はありません。

したがって、父親に認知された非嫡出子は、嫡出子と同様に第一順位の相続人として扱われ、他の子どもたちと平等に相続分を取得できます。

4. 非嫡出子を認知する方法

非嫡出子を認知する方法には、いくつかの手続きがあります。

4-1. 認知届を役所に提出

非嫡出子を認知するもっとも一般的な方法は、父親が役所に「認知届」を提出することです。これは、子の出生前でも出生後でも可能です。認知が成立すると、父親と子の間に法律上の親子関係が生じ、相続権も認められます。

なお、この手続きには通常、母親や子どもの同意は不要です。ただし、子がすでに成人している場合には、その子本人の承諾が必要になります。

4-2. 遺言による認知

父親が生前に認知できなかった場合でも、遺言書によって子を認知することができます。これを「遺言認知」といいます。遺言認知では、親が遺言書の中で「○○を自分の子として認知する」と明記することで、亡くなった時点で認知が成立します。

なお、遺言をより確実にするために公正証書遺言を作成することをおすすめします。

(遺言認知の手続きの流れ)

- 遺言の内容を実行するために、「遺言執行者」の指定が必要です。

- 執行者が指定されていない場合は、相続人などが家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。

- 遺言執行者が、認知の届出など必要な手続きを行います。

- 認知される子がすでに成人している場合には、その本人の承諾が必要です。

(相続トラブルを防ぐために)

遺言によって認知された子も、他の子どもと同じように法定相続人となります。そのため、認知の意思だけでなく、遺産の分け方(遺産分割)も併せて記載しておくことが重要です。

遺言で「誰に・どの財産を・どのように相続させるか」を明確にしておくことで、将来の相続トラブルを防ぐことにつながります。

4-3. 裁判による認知

父親が任意の認知に応じない場合は、裁判手続きにより認知を強制することが可能です。これを「強制認知」といいます。

-

認知調停の申し立て

まずは、家庭裁判所に対し「認知調停」を申し立てます。

申立て人は、子本人またはその母親(子が未成年の場合)です。

家庭裁判所を通じて父親と話し合いを行います(調停前置主義)。 -

調停不成立の場合:認知の訴え(裁判)へ

話し合いで合意に至らない場合は、「認知の訴え」という裁判手続きに進みます。

この段階では、DNA鑑定などの証拠を用いて、法律上の親子関係を立証することが求められます。 -

裁判所が認知を認めた場合

裁判所が父子関係の存在を認定すれば、判決によって出生時にさかのぼって親子関係が成立します。

この結果、子は父親の法定相続人(第一順位)としての地位を得ることができます。

4-4. 死後の認知

父親がすでに亡くなっていても、「死後認知」という形で、認知を求めることができます。この場合、通常必要とされる調停手続きは不要で、被告は検察官となります。

-

家庭裁判所に「認知の訴え」を提起

亡くなった父親との親子関係を法的に認めてもらうためには、家庭裁判所に対して直接「認知の訴え」を起こします。

- 提起期限は「死亡を知ってから3年以内」

訴えは、父親の死亡を知った日から3年以内に行う必要があります。

ただし、父親の死亡を知らなかった正当な理由がある場合は、例外として期限を過ぎても認められることがあります。

- 認知が認められた場合

死後認知が認められると、父親との親子関係が出生時にさかのぼって成立し、非嫡出子は法定相続人として相続権を取得します。

すでに遺産分割が完了している場合は、他の相続人に対して金銭による相続分の請求を行うことができます。

5. まとめ

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを非嫡出子といい、相続においては父親による「認知」があるかどうかで大きく扱いが変わります。認知されていれば嫡出子と同等に相続権が認められ、認知されていなければ相続権はありません。

2013年の民法改正で、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じになりましたが、手続きの複雑さを認識しておくことや認知の有無を確認することがポイントとなります。また、戸籍や相続手続きで問題が起こりやすいため、トラブルを避けるためには専門家の助言が欠かせません。

不安や疑問があれば、OAG税理士法人へ早めにご相談ください。専門家の支援を受けることで、複雑な手続きも安心して進められるようになります。

- 監修者情報

- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。