【完全ガイド】遺産分割協議証明書の書き方・使い方・注意点まとめ

- 相続手続き

「相続の手続きには、遺産分割協議書の提出が求められるけれど、なかなか相続人全員で集まることができなくて困ったな。」

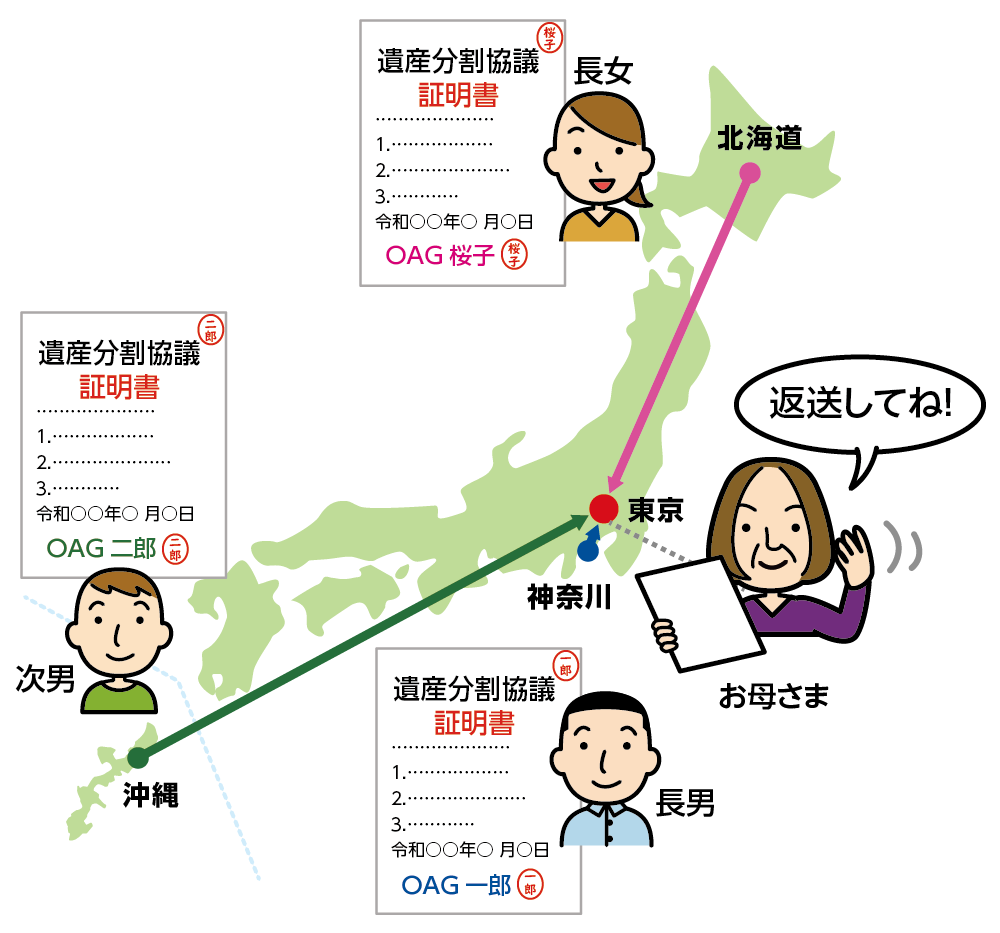

これは、相続手続きで多くの方が直面する悩みの一つです。相続開始後、相続人全員の話し合いによって遺産の分け方を決める「遺産分割協議」を行い、その合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。しかし、相続人が多い場合や、遠方に住んでいる場合など、相続人全員が集まって協議を行うことが難しいことがあります。

そんなときに活用できるのが「遺産分割協議証明書」です。この書類は、遺産分割協議書と異なり、相続人全員の署名を一つの書類に集める必要がなく、各相続人が個別に作成できるため、手続きがスムーズに進むというメリットがあります。

本記事では、遺産分割協議証明書とは何か、どのような場面で使えるのか、作成の方法や注意点まで、わかりやすく解説します。相続で悩んでいる方や今後のために備えたい方にとって、確実でトラブルのない手続きを進める一助となれば幸いです。

目次

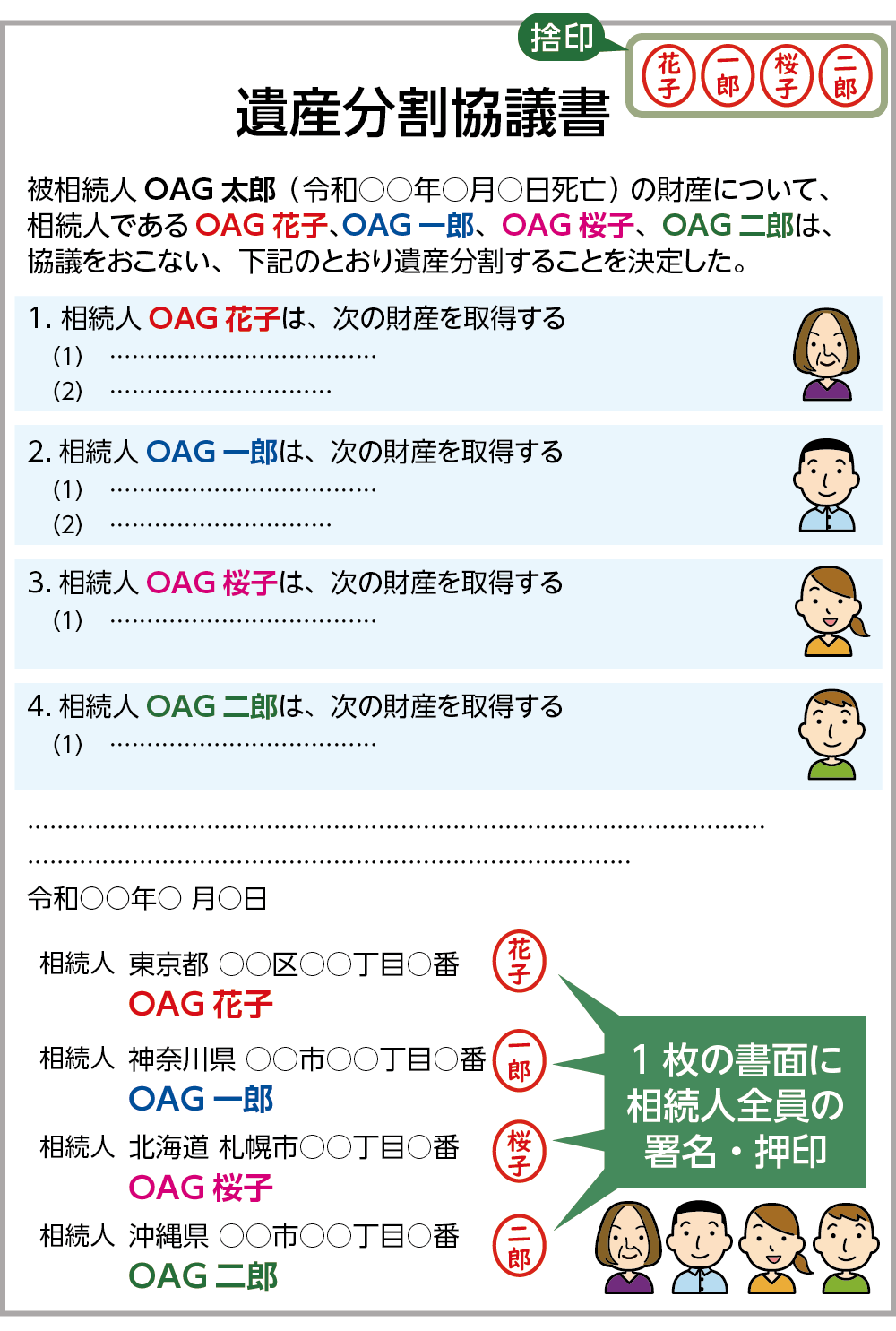

1.遺産分割協議証明書とは

相続が発生し、亡くなった方が遺言を残していなかった場合、遺産の分け方は法定相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決定します。通常はその合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、各種の相続手続きに用いますが、これに代わる形式として使えるのが「遺産分割協議証明書」です。

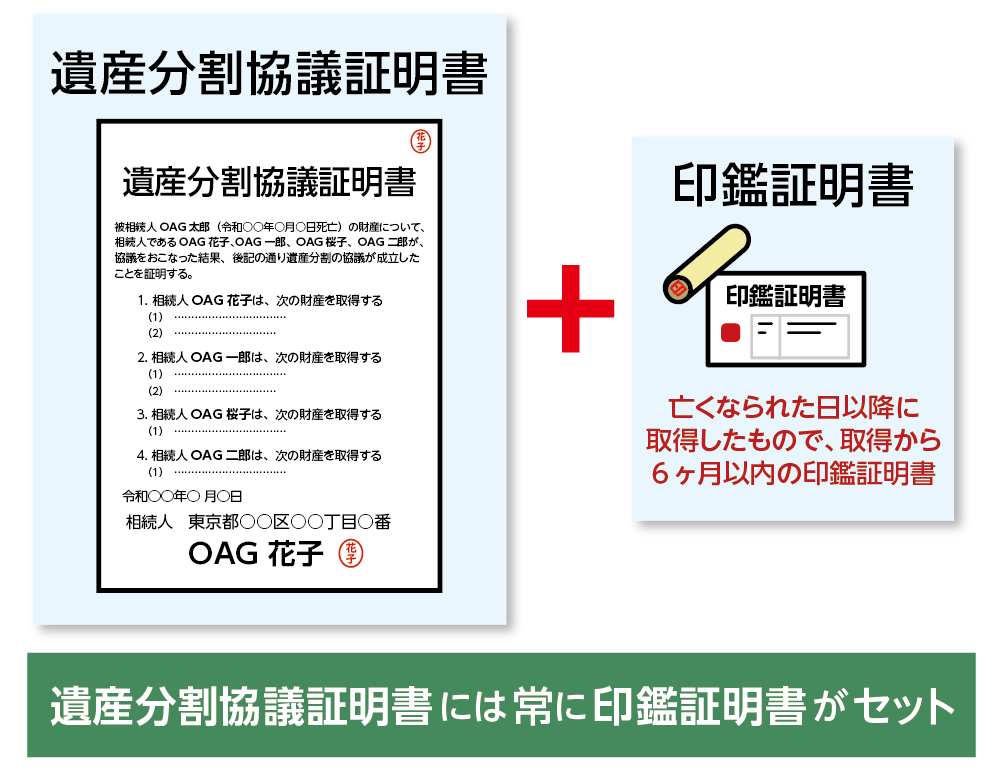

遺産分割協議証明書とは、相続人各自が協議内容に同意していることを証明するために、それぞれが個別に署名・押印する文書です。相続人ごとに別々の用紙に記載しますが、各人の署名押印と印鑑証明書を添えることで、協議書と同様の効力を発揮します。

2.遺産分割協議証明書を利用できる主な相続手続き

遺産分割協議証明書は、以下のような手続きで必要書類として利用できます。

①不動産の相続登記

②預貯金の解約・名義変更

③自動車の名義変更

④株式の名義変更

⑤相続税の申告

なお、金融機関や法務局など提出先によって、遺産分割協議証明書の様式や受け入れ可否が異なるため、事前に詳細を確認することが大切です。

3.遺産分割協議証明書のメリットとデメリット

遺産分割協議証明書を利用する際に知っておきたいメリットとデメリットについて解説します。

【メリット】

| 個別作成が可能 | 遠方に住む相続人がいる場合でも、個別に遺産分割協議証明書を作成・提出すれば、遺産分割を進めることができます。 |

| 手続きの効率化 | 各相続人が個別に署名・押印するため、書類の持ち回りの手間が省け、手続きをスムーズに進めることができます。 |

| 修正が容易 | 紛失や破損などがあった場合でも、その方の証明書のみを再作成すればよく、修正が容易です。 |

【デメリット】

| 書類の枚数が多くなる | 相続人の人数分の遺産分割協議証明書が必要となるため、管理や提出の手間が増えます。 |

| 不備・偽造のリスク | 各自が個別に作成するため、記載内容に不整合が生じたり、偽造リスクが高くなる可能性があるため、注意が必要です。 |

| 遺産分割協議が十分に行われないまま作成される可能性がある | 各相続人の都合に合わせて作成するため、協議が十分に行われないまま遺産分割協議証明書が作成される可能性があります。 |

メリットとデメリットを踏まえ、遺産分割協議証明書を利用するかどうかを選択しましょう。

4.遺産分割協議証明書の書き方

遺産分割協議証明書には、法的に定められた書式はありません。そのため、記載内容が正確であれば、形式は自由に作成して問題ありません。ただし、基本的には次の要素を含める必要があります。

・亡くなった方の氏名

・亡くなった方の本籍地

・亡くなった方の最後の住所地

・亡くなった方の生年月日(和暦)

・遺産分割協議の合意

・遺産の分割内容の詳細

・書類作成、署名押印の年月日(和暦)

・相続人と亡くなった方の関係

・相続人の住所、氏名、印鑑欄

また、財産の記載については、主に以下の2つの方法があります。

①相続人全員の財産を記載する方法

②各相続人が取得する財産のみを記載する方法

財産の記載方法として、相続人がそれぞれ自分の取得分のみを記載した書面(②)を提出することで手続きが可能ですが、相続財産に不動産が含まれる場合は、法務局での登記申請にあたって「相続人全員の取得財産が記載された書式」が求められるのが一般的です。そのため、相続人全員の取得財産を明記した書式で作成することをおすすめします。

※遺産分割協議書の書き方について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

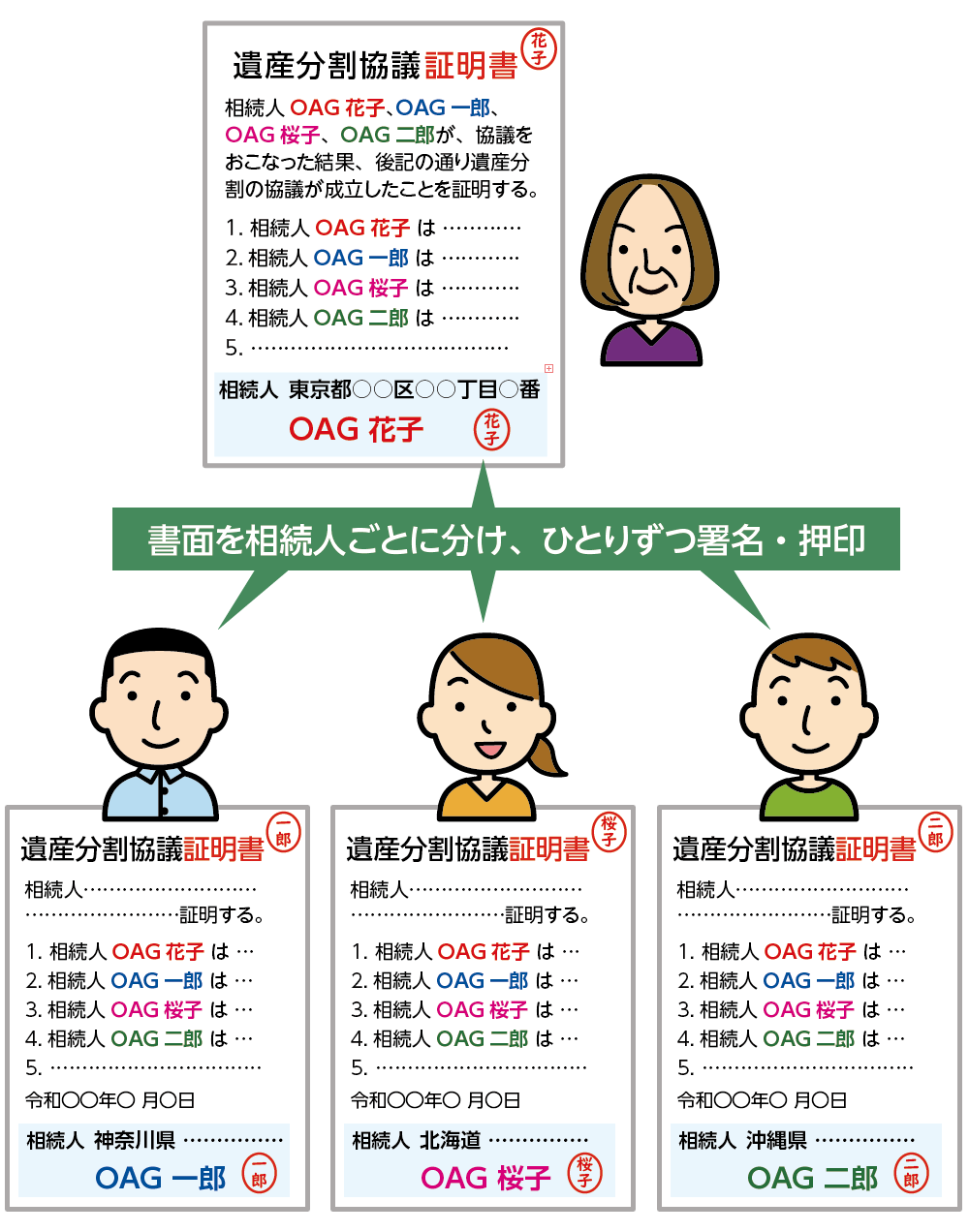

4-1.相続人全員の財産を記載する場合

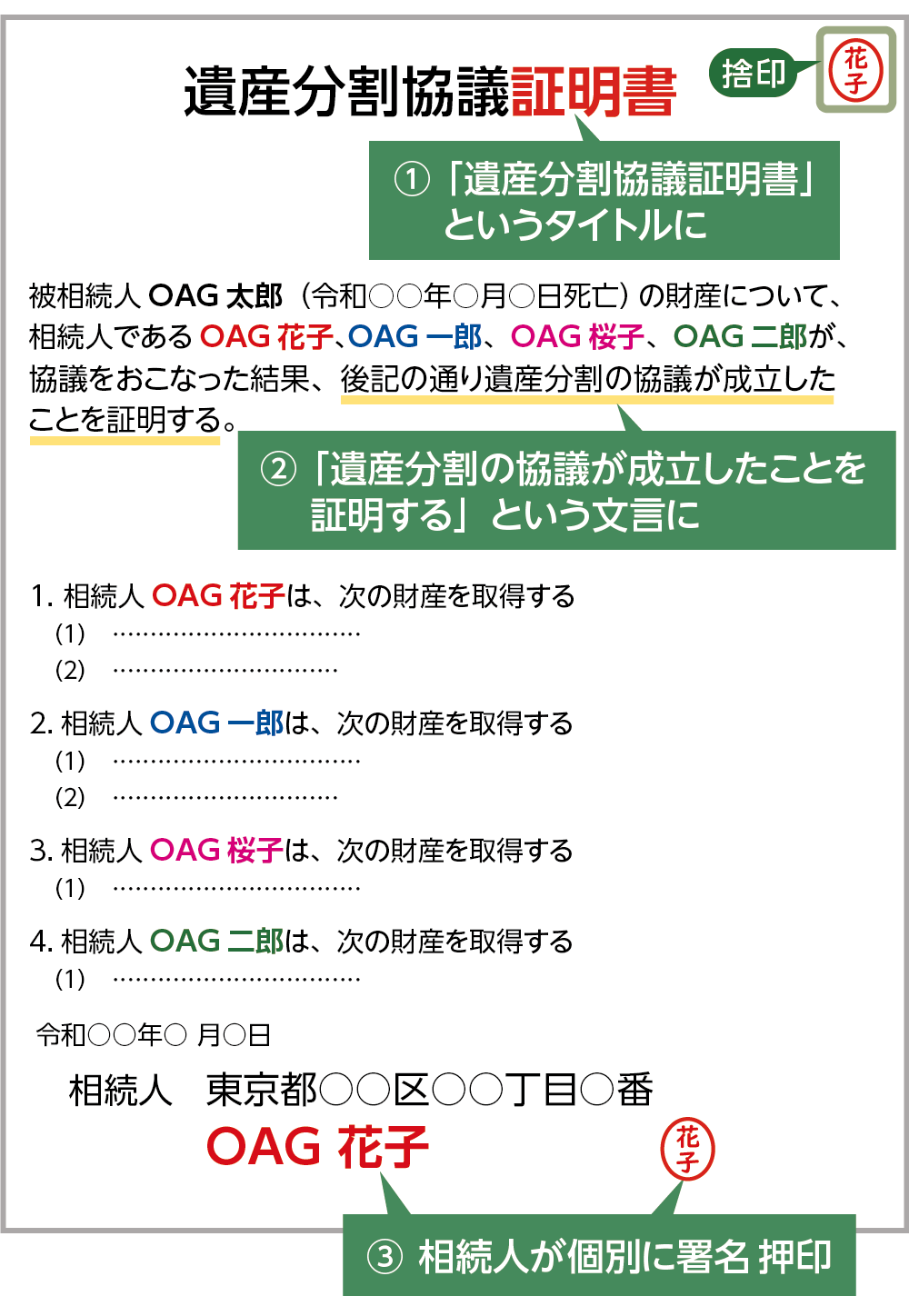

遺産分割協議証明書に相続人全員の財産を記載する場合、以下3つのポイントをふまえて作成しましょう。

①タイトルは「遺産分割協議証明書」とする

②書き出しの部分に「遺産分割の協議が成立したことを証明する」という一文をいれる

③相続人が個別に署名押印をする

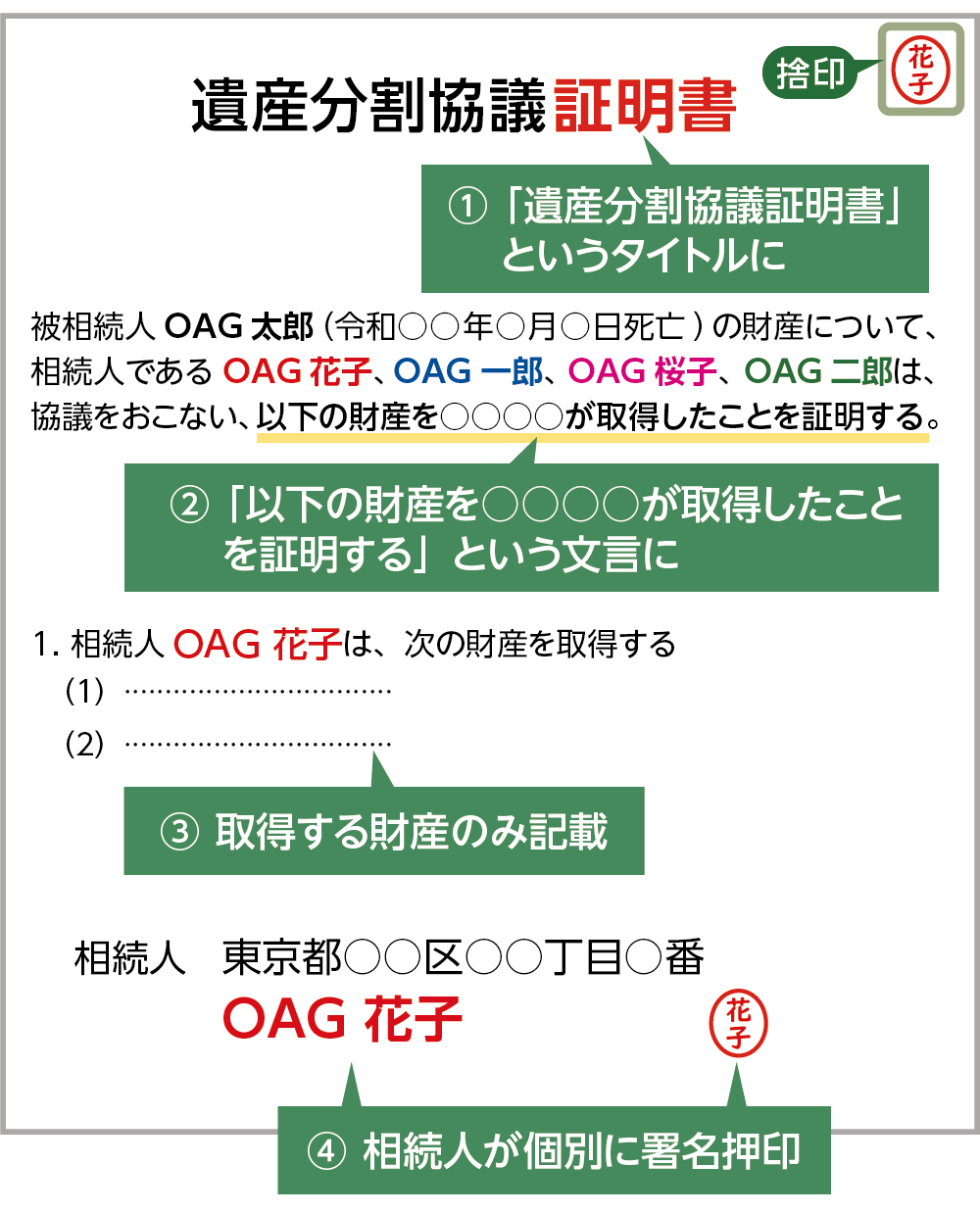

4-2.相続人が各々で取得する財産のみ記載する場合

遺産分割協議証明書に各々が取得する財産のみ記載する場合は以下4つのポイントをおさえてください。

①タイトルは「遺産分割協議証明書」とする

②書き出し部分に「以下の財産を○○○○が取得したことを証明する」という一文をいれる

③取得する財産のみ記載する

④相続人が個別に署名押印(捨印)をする

5.遺産分割協議証明書を作成するときの5つの注意点

遺産分割協議証明書は法的効力のある重要書類です。不備があると手続きができなかったり、後々のトラブルの元になったりする可能性があります。以下の5点には特に注意しましょう。

5-1.日付は異なっていても問題ない

遺産分割協議証明書の日付は異なっていても構いません。複数の遺産分割協議証明書のうち、いちばん遅い日付が協議成立の日になります。

5-2.署名押印は実印

遺産分割協議証明書は必ず実印で署名押印を行い、印鑑証明書を添付しましょう。

※印鑑証明書について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

5-3.印鑑証明書には有効期限がある

遺産分割協議証明書に添付する印鑑証明書そのものには、有効期限はありません。相続登記の際に提出する印鑑証明書は、発行日から何年経っていても利用可能です。

ただし、金融機関などにおいては、預貯金の払い戻しや名義変更などの際に、印鑑証明書の有効期限を設けている場合があります。その場合は、発行から3ヶ月以内、または6ヶ月以内など、提出先により異なりますので確認が必要です。

5-4.捨印のリスク

捨印とは、文書に軽微な誤字脱字などの訂正が生じた場合に備え、あらかじめ余白に押しておく印鑑のことです。通常、遺産分割協議書に署名・押印した印鑑と同じ実印を使用します。

訂正印の代わりとして利用できるため、わずかな修正であれば、遺産分割協議証明書を作成し直したり、郵送し直す必要が無いという利便性があります。しかし、捨印は内容を勝手に書き換えられるリスクを伴うため、押印する場合は注意が必要です。文書の内容に影響を与えるような修正には使えない点にも注意しましょう。

5-5.遺産分割協議証明書の不備・偽装リスクと対処法

遺産分割協議証明書に記載ミスや不備がある場合、相続手続きが滞るだけでなく、無効と判断される恐れがあります。また、万が一偽装が行われた場合には、相続人同士の重大なトラブルに発展することもあります。

たとえば、署名や押印が不足している、日付に誤りがある、相続財産や相続人の情報が不完全であるといった場合、遺産分割協議証明書としての効力が認められないことがあります。

相続人の署名を無断で偽造したり、協議内容を勝手に改変したりすると、その書類は無効となります。さらに、刑事罰の対象となる可能性もあり、相続人間での深刻な紛争に発展しかねません。

署名には必ず実印を用い、印鑑証明書を添付することで、書類の信頼性を高めます。

②内容の確認

各相続人が作成した遺産分割協議証明書の内容を互いに確認し、相続財産の範囲や相続人の記載内容に誤りがないかを事前にチェックすることが重要です。

③専門家への相談

少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。正確な書類の作成やリスク回避について、的確な助言が得られます。

④書類と印鑑の厳重な管理

完成した遺産分割協議証明書は、他の相続人に無断で渡さず、厳重に保管します。実印や印鑑証明書も同様に、盗難や不正使用を防ぐため慎重な管理が必要です。

6.まとめ

相続手続きは、多くの人にとって何度も経験するものではありません。相続人全員で一つの書面に署名押印する「遺産分割協議書」の作成は、相続人が遠方に住んでいたり、日程が合わなかったりすると、時間や手間がかかります。

その点、「遺産分割協議証明書」は相続人ごとに個別で作成でき、遠方に住む相続人がいる場合でもスムーズに手続きを進められる便利な書類です。ただし、印鑑の種類や記載内容、添付書類に不備があると手続きが滞ったり、他人の手によって改変されてしまうリスクがあることを認識し、対策を講じることを念頭に置きましょう。

相続を円滑に進める手段のひとつとして、状況に応じて遺産分割協議証明書の活用を検討してはいかがでしょうか。少しでも不安がある場合は、相続の専門家である OAG税理士法人までお気軽にご相談ください。安心・確実な相続手続きのために、専門家が丁寧にサポートいたします。

- 監修者情報

- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。